【コラム・山口絹記】前回のコラムでは、文化や常識の違いによる翻訳の難しさについて書いた。今回はより込み入った話をしてみよう。

「役割語」ということばをご存じだろうか。例えば、「わしが若い頃はそうしたもんじゃ」「オイラにまかせとけよ」「あたしがそうって言ったらそうなのよ」といった、その話者の人物像を想起させるような言葉遣いだ。

英語にも役割語がないわけではないが、日本語ほどのインパクトはないことが多い。原文になかったニュアンスを、翻訳作業で入れるかどうかは翻訳者に託される部分である。また、ジョークやダジャレといった言葉遊びも、忠実な翻訳が困難な場合が多いだろう。

かといってジョークに注釈をいれるのも興ざめだ。なにげなく読んでいる分には意識することはないだろうが、実はこういった本筋に関係ない部分が最も難しいと私は考えている。

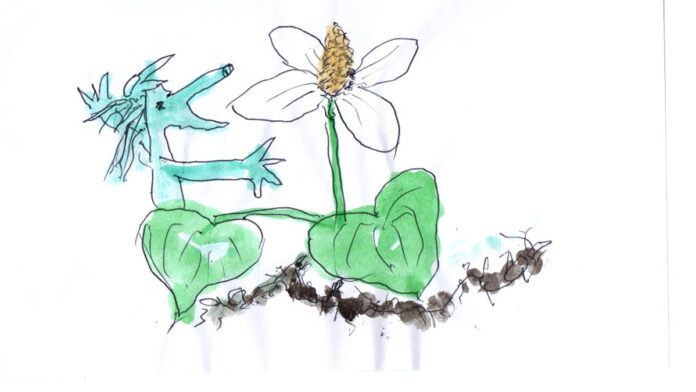

そして、今回は児童文学の翻訳だ。児童文学の特徴に、漢字の取り扱いがある。絵本であれば、その文章の多くがひらがなのみで書かれており、小学校低学年、中・高学年向きであれば、それぞれの学習年度に合わせた漢字が使用されることが一般的だろう。

とはいえ、これはあくまで一般的なおはなしであり、対象学年で習わない漢字でもルビを振って使用されることだってあるし、逆に習っていてもあえてひらがなで書かれることもある。

ひらがな表記か漢字表記か?

試しにミヒャエル・エンデの著書『モモ』(小学高学年向き)の表紙の文章を引用してみよう。“時間どろぼうと ぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物語”とある。“時間泥棒と盗まれた時間を人間に取り返してくれた女の子の不思議な物語”ではないのだ。

では、対象年齢に合わせた漢字にすべての文章をただ修正すればよいのかというと、そう簡単なおはなしでもない。例えば、「ただすべき」とひらがなで書かれると「只すべき」なのか「正すべき」なのか判断しかねる、といった問題が発生する。

漢字を使わないのあれば、句点を使ったり、あるいは表現自体を変えて誤解を招く表現を避ける工夫も必要になってくる。そして、児童文学に限らず、日本語においてひらがなで表記されるか漢字で表記されるか、というのは文章の雰囲気に大きな影響を与える。「美しい」と「うつくしい」、どちらの表記がより美しさを伝えられるか。あるいはどちらでも変わりがないのか。

これはもはや正解のない問いなのだが、翻訳をして文章に落とし込むのであれば、どちらかに決めなければならない。ルビを振ってでも漢字を使いたいと思うことだってあれば、どんなに簡単な語彙(ごい)でも、ひらがなを使いたいと思うことはあるのだ。

時間はかかったが何とか一冊の翻訳をやり切った。翻訳だけで満身創痍(まんしんそうい)になってしまったので、ルビをふるのはこれからだ。印刷できたら、今度は娘にプレゼントしようと思う。(言語研究者)