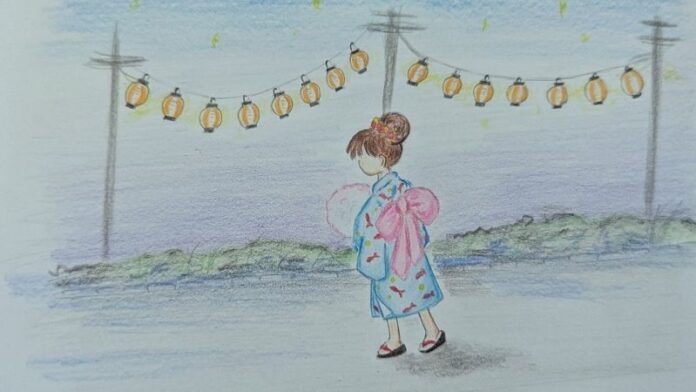

【ノベル・伊東葎花】

お気に入りの金魚の浴衣を畳みながら「来年は着られないね」とママが言った。

私が着られなくなった服は、近所に住む従妹(いとこ)の物になる。

従妹の楓は2つ下の6歳で、楓のお母さんの幸子おばさんは、ママの妹だ。

楓は男の子みたいに乱暴で、私が大切に着ていた服をすぐに汚す。

フリルがついたワンピースも、チェックのスカートも、全部泥だらけ。

あまりにひどいので「もう楓ちゃんに服をあげないで」とママに言った。

「まあ、どうして?」

「だって、楓ちゃんすぐ汚すもん。それに、全然似合わないよ」

「そんなことないわよ」

「そうだ。ネットで売れば? ねえママ、そうしよう」

「唯、そんな悲しいこと言わないで」

「じゃあ妹が欲しい。ママ、妹を産んで。私の服は妹のために取っておく」

「いい加減にしなさい」

ママが、珍しく大きな声で怒った。

その夜、ひとりで泣いているママを見て、私はすごく反省した。

その後、楓は叔父さんの転勤で遠くの町に行くことになった。

「お姉さん、唯ちゃん、今までありがとう」

幸子おばさんが楓を連れて最後の挨拶に来た。

「おばちゃん、バイバイ」

楓はママの胸に顔をうずめて泣いた。

「あらあら、甘えん坊ね」

幸子おばさんはママから楓を引き離すと、「じゃあ行くね」と背を向けた。

「唯が着られなくなった服、送るね」

ママが声をかけると、幸子おばさんは立ち止まった。

「お姉さん、おさがりはもういいわ。楓には、自分の好きな服を選ばせるわ」

何だか冷たい言い方だった。ママは「そうね」とうつむいた。

その日、ママはやっぱりひとりで泣いていた。

ママの涙の理由を知ったのは、法事で親戚が集まった6月のこと。

久しぶりに楓と会った。楓は1年生になっていた。

大人たちの会話に飽きた私たちは、別の部屋でゲームをしていた。

奥の部屋からボソボソと話し声が聞こえた。話好きの本家の大おばさんたちだ。

「楓ちゃんはすっかり幸子の子供だね」

楓の名前が聞こえて、思わず襖に耳を近づけた。

「それにしてもねえ、いくら妹に子供が出来ないからって、自分の娘を養女に出す? 犬や猫の子じゃあるまいし」

「よほどの事情があったんだろうね」

「そうだとしても、あたしは嫌だね。お腹痛めて産んだ子を養女に出すなんて」

「そうね。よく平気だね」

衝撃的な内容に、私の心臓はバクバク動いて、気づいたら襖を開けていた。

「あ、あら、唯ちゃん、いたの?」

「しまった」と顔を見合わせる大人たちに、私は言った。

「平気じゃないよ。ママ、泣いてたよ。楓ちゃんの引っ越しの日、泣いてたよ」

言いながらぽろぽろ泣いた。大人たちはバツが悪そうに早足で部屋を出て行った。

「養女って、なに?」

あどけない顔で楓が私を見た。

「知らない。楓ちゃんは知らなくていいことだよ」

私は、楓の手をぎゅっと握った。

梅雨が明けたら、金魚の浴衣を楓にあげよう。きっと似合う。

だって私の妹だから。

(作家)