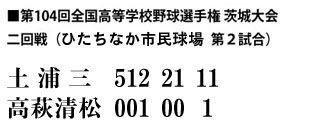

国連の障害者権利条約を日本が批准して8年。障害者を取り巻く社会環境はどう改善されたのか、締約国が条約内容を国内でどう実現しているかを判断するための、日本を対象とした第1回目の審査が、8月22日、23日の2日間、スイスの国連本部ジュネーブ事務局で開催される。

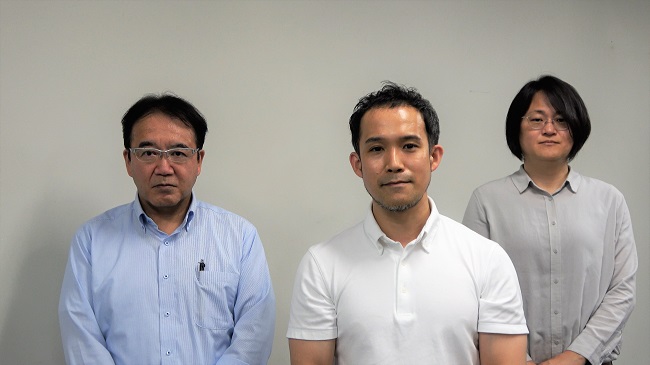

つくば市から、障害者の地域生活をサポートする障害当事者団体「つくば自立生活センターほにゃら」理事長の斉藤新吾さん(47)、メンバーの生井祐介さん(44)、川端舞さん(30)の3人が現地に向かう。8月16日に出国し、現地に滞在する8日間の間に、審査の傍聴のほか、委員に直接意見を伝えるロビー活動などを展開する。

今回の審査には、日本国内の当事者団体で構成される「日本障害フォーラム(JDF)」の構成団体などから100人以上がオブザーバーとして参加する。ほにゃらの3人も一員だ。同フォーラムはこれまで、国連の審査の判断材料となる意見書(パラレルレポート)を作成し、2019年、21年の2回、国連の担当機関に提出してきた。さらに日本の条約批准以降、審査の傍聴、ロビー活動、国内意見の取りまとめなど、条約内容を国内で実現させるために積極的に活動している。

日本の審査は20年の予定だったがコロナ禍で延期されていた。審査を踏まえて後日、条約の取り組みをさらに進めるための提案や勧告が、国連障害者権利委員会から日本政府に出されることになる。締約国は4年ごとに審査を受けることが決められている。

同条約は、障害のある人が、ない人と同様に尊厳をもち社会で生活するための権利を定めたもので、日本は14年に批准した。「障害」は人の側にあるのではなく、社会がつくり出しているという考え方(障害の社会モデル)が反映されている。バリアフリーなど、社会が障害の特性や状態などに配慮(合理的配慮)することで、障害となる障壁は解消されるという考え方を定めている。

同じ教室で学べる環境を実現したい

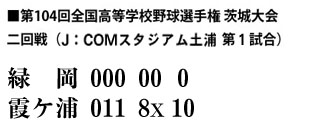

「合理的配慮」が教育現場で実践されていないと話すのは、「ほにゃら」のメンバーとして渡航する川端さんだ。脳性まひによる重度障害がある川端さんは、介助者から生活に必要なサポートを受け、つくば市内で一人暮らしをしている。現在は、NEWSつくばのライターとして障害者を取り巻く環境について発信するとともに、「ほにゃら」のメンバーとして、環境を整えることで、障害のある子どもとない子どもが同じ教室で学ぶことを可能にする「インクルーシブ教育」を実現させようと活動を続けている。

条約では、障害者が健常者と同様にあらゆる教育を受けられるとし、そのために必要な「合理的配慮」の教育現場での提供が定められている。また、国内では、2016年に施行された障害者差別解消法により、公立学校での合理的配慮が法的義務となった。

一方で日本の現状は、障害のある本人や家族が希望しても普通学校に就学できないケースがあると川端さんは指摘する。要因として、障害児が就学するために必要な適切な支援体制の不足と、特別支援学校や特別支援学級など、障害児と健常児の教育環境を分けることが当たり前という社会の認識があるとし、また、普通学校に通えても必要な支援を受けられないことが多いと語る。

川端さん自身は、周囲のサポートを受けながら小学校から普通学校で学んできたが、言語障害のある自身の話を聞こうとしない教師がいた。当時は「問題の原因は障害のある自分」だと自身を責めた。しかしその後、他の障害者と出会い、権利条約を学ぶことで、問題は障害のある自分の側にではなく、障害に対する配慮がなかった学校の環境にあったと気付いた。

障害者差別解消法によって、車いすで電車など公共交通機関に乗れないことが「差別」とされ、それぞれの場面でスロープが設置されるなどの対策がなされるようになった。改善された場面は少なくない。川端さんは、これが教育現場でも当たり前になる必要があるとし「普通学校に通うことは、障害者権利条約で定められた障害児の権利であり、世界的に認められたことという認識を社会に広げたい。ジュネーブでは日本の現状を国連の審査委員に伝えたい」と力を込める。

介助者の渡航費用支援を

「ほにゃら」では、ジュネーブに向かう障害のあるメンバーに同行する介助者の渡航費用を賄うためのクラウドファンディングを、今月14日から始めた。募集期間は32日間。川端さんは介助者等の派遣費用を募っている。

募集開始から8日目(21日時点)には目標金額86万円に対し、約77万円が集まった。情報がSNSで拡散されるなど予想を超える広がりを見せ、「当初は、どんな障害があっても普通学校・普通学級に通う権利があると言うと、批判されるかもしれないと思っていた」と、川端さんは支援の多さに驚きつつ、「障害児が普通学校に通うのは『権利』だと認識してくれる人がこんなにいる日本なら、徐々に、どんな障害があっても共に過ごせる普通学校に変わっていけるだろうと、期待が持てた」と思いを語る。

「ほにゃら」事務局長の斉藤さんは「障害当事者として、審査を見届けるのは重要」とした上で、「障害者を取り巻く問題はまだまだ多い。クラウドファンディングを、多くの人に問題を知ってもらうきっかけにしたい」と話す。(柴田大輔)

◆クラウドファンディングはこちら。目標金額を超えた場合は、渡航に必要な、その他の経費に充てる。

![2[12854]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/07/212854-696x391.jpg)

![000_2523[2305843009298851985]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/07/000_25232305843009298851985-696x464.jpg)

![2022夏_ビジュアル[2305843009298712928]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/07/df16d84b06fb796b9733f1804167a41f-696x348.jpg)