【コラム・鶴田真子美】茨城県では多くの野犬が捕獲されています。今日も野犬の子犬たちが県動物指導センターに収容されてきました。茨城県の狂犬病予防接種実施率は平均で62.9%です。畜犬登録率も同じくらいかと思われます。飼い犬でさえ、まだまだ管理がしきれていません。

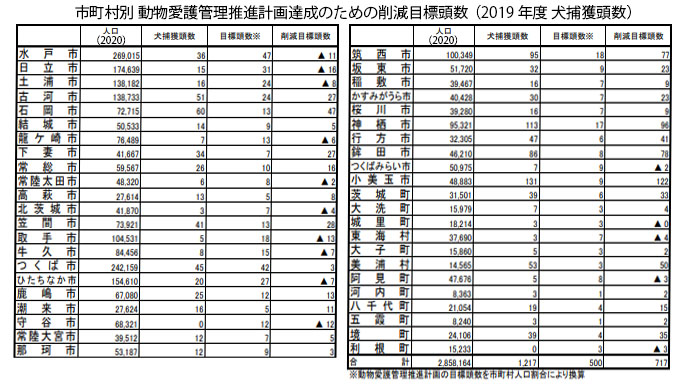

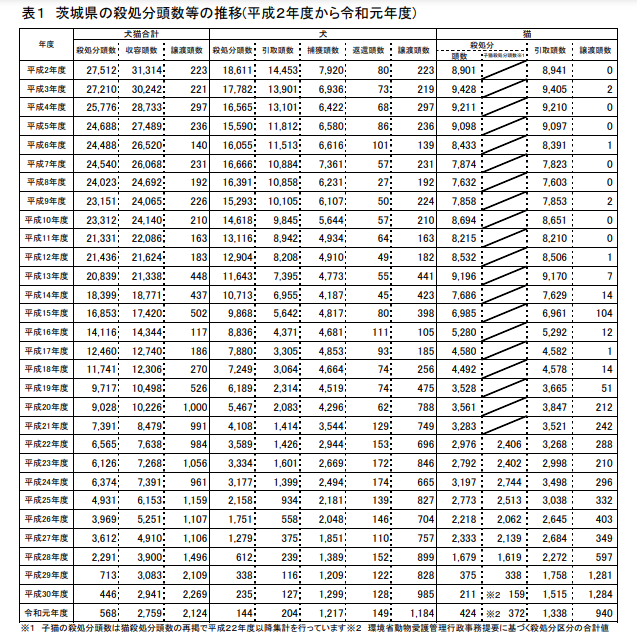

なぜこのように多数の飼い主不明の犬が、茨城にはあふれているのか? 減らすにはどうすればよいのか? 人口密度、地形、住民意識にも左右されますが、自力で解決しようと努力する市町村(牛久市、守谷市、取手市、常総市など)と、対策が講じられていない市町村は、市町村別の犬収容頭数表にも表れています。

母犬を中心に保護を進めるのが野犬抑止の鍵です。昔から、犬は安産、多産と言われてきた通り、犬はひとはらで5~10匹も出産します。そのうち半数がメスとします。犬は半年で妊娠可能となります。1頭のメスから5頭のメスが産まれたら、次のシーズンには60頭に増えるのです。野犬の繁殖を抑えるには、メス犬を捕獲することが重要です。

県は2019年から保護指導課に任命職員2名を配し、野犬多発地域の放し飼い取り締まりを始め、それから4年が経ちます。しかし、その成果については疑問が残ります。開示請求した文書をみても、飼い主不在の家の巡回を繰り返すだけで、たまに、つなぐよう指導した、柵を直すよう指導した―と記載されているだけです。

巡回指導より、野犬捕獲こそが必要です。野犬多発地域の解決のために、早急に協議会開催が求められます。獣医師会、NPO法人、個人ボランティア、住民代表、市町村環境政策課職員をメンバーにして、野犬撲滅のワーキンググループを結成する必要があります。2015年、常総市が野犬140頭を皆生かして譲渡し、ゼロにした経験を踏まえ、同じことを自治体で一斉に行うのです。

犬の畜犬登録や狂犬病予防接種の実施は市町村の業務ですから、飼い犬に関する膨大なデータを市町村は保有しています。地域ごとに町内会や地区会があり、どこにどんな犬がいるか、野犬多発地帯の情報などは集約可能なはずです。

ワーキンググループで、チームごとに自治体を分担し、捕獲と順化を行うのです。そのための収容施設と医療、譲渡までのスタッフを揃えるために、目的を明確にしたふるさと納税制度を作ったらどうでしょう。県犬猫殺処分ゼロを目指す条例第10条には「犬猫の収容頭数を減らすため必要な施策について…協議会を組織し協議するものとする」と記載されています。

一昨年から、県には外国製捕獲機の購入を要望してきましたが、昨年、県は試みに輸入しました。野犬は、従来の鋼鉄のハクビシンやイノシシ用檻ではなかなか入りません。米国製の軽量組み立て式檻を用いれば、警戒心の強い犬も保護できます。(犬猫保護活動家)

![犬3匹[15756]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2023/01/7186a9b8b6eaee00a5e379b8e7d1423f-696x392.jpg)

![伊東葎花 10[15577]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/12/4cf29266d7588ba03cdbddf27ccd92de-696x391.jpg)