【コラム・オダギ秀】何十年の時が流れても、いつまでも心に残る撮影は、少なくなかったが、いま、その地を訪ねたら、新しい住宅が並び、わずかな水溜(た)まりがあり、ここがあの撮影地だったかよと思った。

霞ケ浦の北岸近くに、紅葉(もみじ)と言う美しい名の集落があり、そこに紅葉運河という古い大きな堀跡がある。堀は、紅葉から大洗に近い涸沼の海老沢という入り江まで、途切れ途切れにつながっていた。その堀は三百年ほども前、運河として掘られたものだが、数十年前の撮影に訪ねた頃は、田んぼや溜め池となっているところがあって、水をたたえてはいても流れてはいず、もちろん運河とは言えず、ただの水溜まりの連なりであった。

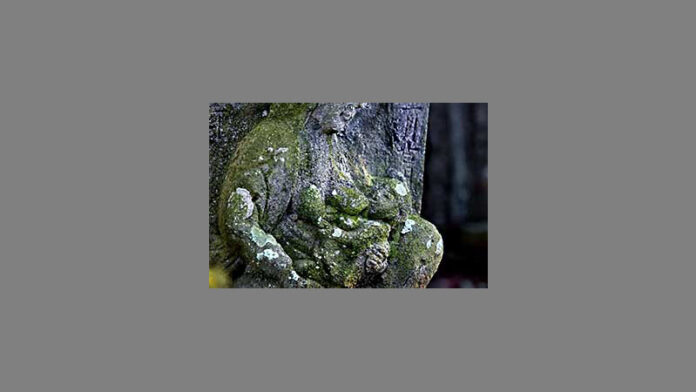

堀を見下ろす土手の木立の中に、素朴な小さな石の慈母観音菩薩さまがあった。慈母観音は、子安観音とか子育て観音などと呼ぶこともあり、しっかりと幼子を抱き、その成長を願うものだが、その観音さまは、菩薩と言うより、妙に人間的な息づかいを感じさせる野の仏さまで、心に残った。

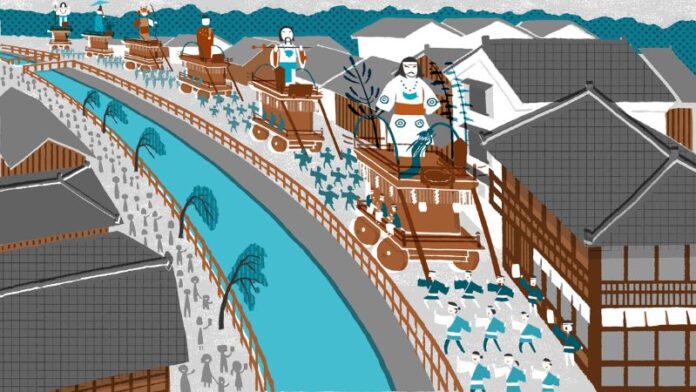

江戸時代初期、奥州諸藩から江戸に送られる米は、多く海から船で運ばれ涸沼に入り、対岸の海老沢に荷揚げされると紅葉村まで陸送され、ふたたび船積みされて、北浦、利根川、江戸川を経て江戸に運ばれた。

紅葉運河は、この涸沼の海老沢から紅葉村までの陸送区間を船で結ぼうという、当時としては壮大な目論見の運河なのだった。

宝永四年(1707)、深刻な財政難に苦しんでいた水戸藩は、船運経路の発展と通航船からの交通税の取り立てをねらい、松波勘十郎という浪人事業家を起用して、この紅葉運河を起工した。それは、幅40~50メートル、深さは20メートル余り、延長10キロにもおよぶ運河を通すという大工事で、しかもそれをわずか半年で完成させようとしたのだった。

この工事のため、延べ百数十万人にのぼる農民が強制的に労役に駆り出され、賃金も支払われず酷使された。過酷な工事は、2年足らずの後、領内全域にわたる農民一揆を引き起こし、失敗に終わった。

「酷かったもんだよ」。堀端の家の古老に堀の由来を尋ねると、三百年も昔のことなのに、ほんの少し前に聞いたかのように、その様を語ってくれた。忘れ去られずに語り継がれるほど、過酷な歴史だったと言うことだろうか。

堀を見下ろす慈母観音菩薩さま

じつはボクは、堀のことではなく、堀端の慈母観音さまのことを尋ねたのだ。すると古老は、ひとしきり過酷だった運河工事の話をし、それから「それでな」と、慈母観音さまの話に入った。

「工事には、犠牲者も少なくなかったのよ。紅葉におった、かよさんという女房の旦那も駆り出され、事故に遭って簡単に死んでしもうた。かよさんには可愛がっている幼子がおってな。だが、労役で野良仕事が出来んかったから、金もなく食わせるものもなく、幼子も死んでしもうた。夫を亡くし子をなくし、つらかったろうなあ。それで世をはかなんだかよさんも、堀に身を投げて死んでしもうた」

堀を見下ろす慈母観音菩薩さまは、そのかよさんを供養する像だと言う。「観音さまは、あれはかよさんじゃ。かよさんと、かよさんの子じゃ」。だからいつも食べ物を供えて慰めていると、笑いのない眼で古老は語った。

慈母観音は、本来、母と子を護ってくれる菩薩と言われる。だが、木立の陰に立つこの観音さまには、子を守ることができなかった母の悲しみが満ちていた。

堀工事はずさんで、涸沼と紅葉との高低差を確かめることさえなく進められたから、結局、低池から高地へ水が流れる運河とはならず、通船を見ることはなかった。後の人々は、ただの溜まり水をたたえたこの堀を、工事を進めた松波勘十郎の名をとり、「勘十郎の馬鹿(ばか)っ堀」と呼んでいたが、今の人々は、勘十郎堀という名さえ、定かには知らないようだ。(写真家、日本写真家協会会員、土浦写真家協会会長)