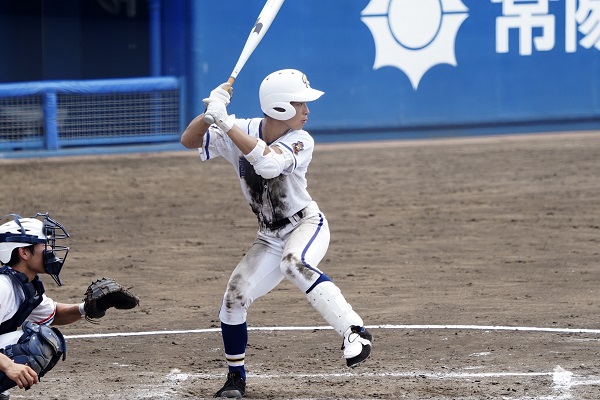

【伊達康】県高校野球代替大会が始まった。土浦日大、小菅勲監督のインタビュー3回目は、選手一人ひとりの力量を上達させるためどのような練習に取り組んでいるかを聞いた。

捕球動作を反復

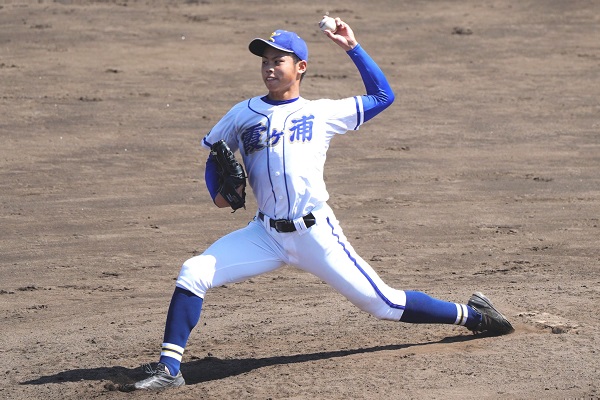

—ここからは代替大会とは直接関係のない質問です。内野守備を上達させるためにどのように取り組んでいますか。

小菅 ノックとは形やリズムや基本を作るものです。私は内野手出身なのでは選手に優しい打球を打って捕らせるノッカーに徹しています。スリーバウンドくらいしてから捕らせる打球が理想です。

しかしノックは非常に非効率的な練習です。ノックで守備を鍛えようという考えは私にはありません。一人が守っていたら後の10人くらいは待っている。こんな非効率的なものはありません。守備を上手くするためには、班分けして手転がし等でそれぞれ違う趣旨で捕球動作の反復をするドリルが効果的です。

ボールのラインに正対するのが正面ではありません。横を向いていても逆シングルでも、捕球する者のおへその前にボールがある状態が正面です。正面にはバリエーションがあって、どの正面を判断し選択するかという練習をしなくてはなりません。

足を引いて捕って、体勢を立て直してから送球する練習も必要です。正面に入れないのに無理に体を入れてボールとぶつかるケースをよく見ますよね。これはグラブのハンドリングを無視した捕り方です。小さい頃からハンドリングを練習してほしいと思います。よく「正面に入れ、前に出ろ」と声を出しているノッカーがいますよね。正論ですが、ミスの中身をよく吟味するべきです。

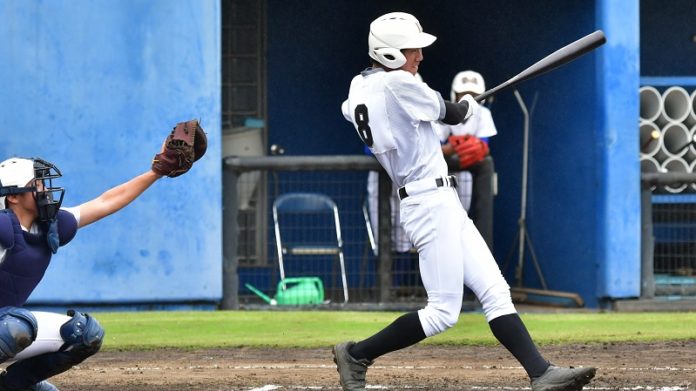

バッティングは個人の感覚が大事

—バッティングについてはどう指導されていますか。

小菅 バッティングこそ個人の感覚が最も大事です。私が指導してバッターを育てたということはありません。個性を認め、自分で工夫してやっていくことが大事です。中学校で習ってきた理論は忘れるように言っています。反面、基礎的な部分や体の使い方として正しいものについては指導します。

股関節、足首、体の軸、トップとフォローの形、ワレ(割れ)など、そこから外れたときだけ言います。メジャーリーガーを見ると、個性を生かす大切さを学べます。

—たとえば育成年代の小学生を指導する時、ポイントはどこでしょうか。

小菅 小学生は体ができていない、力がない分、使えるところを使ってしまっています。

スクリーン(ピッチャー方向を画面とした考え)がありますよね。スクリーンが上下左右にぶれてはいけない。簡単に言えば前の肩を入れ過ぎちゃうとスクリーンが動いてしまう。目線と目付ができていないとスクリーンがぶれます。振り出す時にスクリーンが動かないことが大事です。

子どもには「足の上に体」がある状態(パワーポジション)にしなさいよと言うのが良いです。子どもは股関節が使いにくいから膝を使ってしまいがちです。サイドステップをしながら打つ、ジャンプしながら着地して打つ。そうすることにより股関節で受けた力を爆発させる感覚を養えます。

うちでは「足首の上に膝が突き刺さっている状態」と表現しています。拇指球(ぼしきゅう)に膝を突き刺す。こういうことは選手に言います。

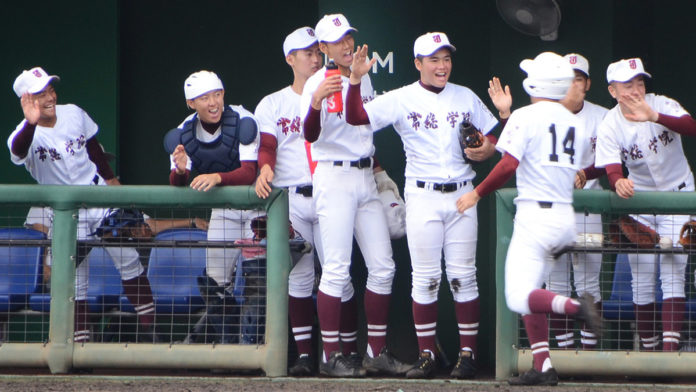

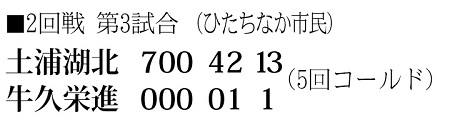

マウンドに集まる土浦日大の内野陣。昨年秋の大会=JCOMスタジアム土浦

マウンドに集まる土浦日大の内野陣。昨年秋の大会=JCOMスタジアム土浦茨城がもっと強くなるには

—他県などから選手を集める野球留学について雑感をお聞かせください。

小菅 今は前ほど「野球留学」のことをとやかく言われなくなったと感じています。強い学校に集まり過ぎるようなミスマッチがなく「自分が輝ける場所」に行けばいいんじゃないかと思います。

-4年前まで監督を務めていた下妻二と昨秋の県大会で対戦しました。特別な感情はありませんでしたか。

小菅 特別に意識することはないですね。さすがに移籍して4年も経っているので。靏見和輝さん(小菅監督の下で下妻二の部長を経験し下妻二前監督。現在は下妻一監督)も異動しましたしね。でも良い野球をしているなと思いました。あの辺の軟式の子と少し硬式の子も入っていますよね。試合は本当に紙一重でしたからね。

—最後に、野球の指導者ライセンスなど、野球界について思うことがありましたら教えてください。

小菅 残念ながら野球界は世代間でつながってないですからね。技術論を各年代の指導者同士で共有しづらい。また高校野球の指導者間でもこういう技術論って共有する機会がないんですよね。

他県では高校野球の指導者がよく交流しているところもありますが、茨城県はライバル校同士の指導者は交流しない。腹の内を見せ合わないんです。本当は指導者同士が交流して技術論を語り合えた方が選手のレベルが上がるし、茨城県がもっと強くなるでしょうね。

(土浦日大 小菅監督インタビュー編 終わり)