【コラム・古家晴美】前回、江戸前期に著された『本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)』(1697年)に記されていた、日本酒で作る「梅酒」について取り上げた。その後、江戸中期の類書『和漢三才図絵(わかんさんさいずえ)』(1712年)に基づき復元醸造された酒を入手し、飲んでみた。せっかくの機会なので、今回は「酒」つながりで、江戸の酒について述べることにしたい。

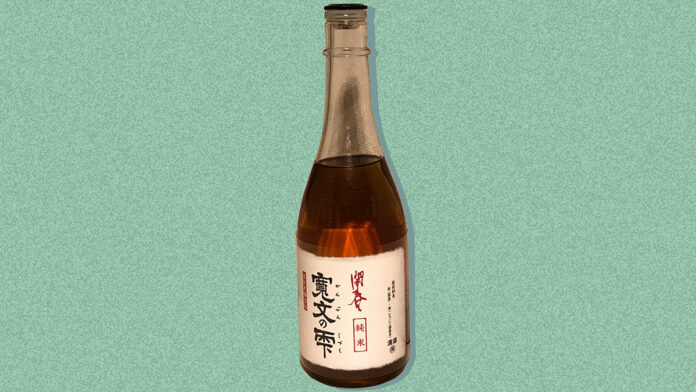

島根県の若林酒造が醸した「寛文の雫(かんぶんのしづく)」は、アルコール度14%、酸度4.4ミリリットル、アミノ酸度7.1ミリリットル、精米歩合90%、日本酒度(甘さと辛さを示す指標、マイナスになるほど甘くなる)マイナス78、酵母 生酛(きもと)―とラベルに記載されている。正直なところ、お酒というよりも味醂(みりん)に近い甘さだ。

現代の日本酒は、アルコール度数が大体16%、酸度1.5ミリリットル、アミノ酸度1.2ミリリットル、精米歩合70%前後、糖分4%―。日本酒度に関していえば、最近の超辛口がプラス25、大甘口がマイナス60というから、マイナス78がいかに甘いかがわかる。ちなみに、手元のプリズム式の糖度計で糖度を量ったところ、現代の某醸造元の甘口酒が11、超辛口が9、またウイスキーが14.5だったのに対し、「寛文の雫」は23.5であった(値が大きいほど糖度が高い)。

また、醸造学の小泉武夫氏によれば、江戸前期の『本朝食鑑』を復元した酒は、アルコール度数が17度で、酸度7本朝食鑑、アミノ酸度6本朝食鑑、糖分16%と、現代の酒の糖分の4倍だ。味が濃く、味醂のようにとろりとした酒で、「あんなに味の濃い酒、飲めるはずない」「酒に水増ししたものも結構、出回っていたのではないか」とのことだ。

酒の甘辛は世相を映す鏡

そもそも、少量の酒でも満足できる甘口の酒が好まれるのは、乱世や不景気、米不足の世で、飲み飽きない辛口は太平の世に好まれるとの説がある。

江戸後期になると、臼と杵(きね)の足踏み精米から水車精米へと移行し、高精白米が実現し、灘の辛口酒が人気を博す。1877~1990年の市販酒の平均値を示した資料によれば、明治は超辛口、大正はやや甘口、昭和は甘口。ところが昭和60年代以降は、肉食・油消費の増大により、さっぱりした辛口志向だそうだ。

さらに、小泉氏は『延喜式(えんぎしき)』にある古代の天皇や高官が嗜(たしな)む上級酒を再現した。アルコール度数は3%と低いが、酸度7ミリリットル、アミノ酸度9ミリリットル、糖分34%―。江戸の酒よりもさらに甘かった。しかし、このころの大甘口の酒は特権階級の飲みものであった。はちみつや大陸からもたらされた麦芽糖など、甘いものにアプローチできるのは、限られた人々だけだったのだ。下級官吏には、辛口の酒が給与の一部として現物支給されていた。

「たかが酒、されど酒」の甘辛について取り上げた。技術の発達も大きな影響を及ぼすが、味は時々の世相を映し出す鏡である同時に、時代の社会構造がそこに凝縮されているのだと考える。(筑波学院大学教授)

![邑から日本を見る 90[4263]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/06/2a12fbc27eeffa348ffecce1922d219e-696x392.jpg)

![宍塚-2 [復元]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/06/9da1754895972ca256b67c07c0d7bf11-696x392.jpg)

![高校野球県大会組み合わせ抽選会・1[2305843009233841465]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/06/ae59b872d8bedeb35ff5b2d2f2db475d-696x392.jpg)