脳性まひ者を中心とする障害者団体「茨城青い芝の会」(里内龍史会長、土浦市神立)がこのほど、60周年記念誌「大いなる叫び―茨城青い芝の会の障害者解放運動」(A5判、251ページ)を刊行した。

同会は60年前の1961年、脳性まひ者の折本昭子さん=故人=と、千代田村(現・かすみがうら市)上志筑の寺院の大仏空(おさらぎ・あきら)住職らが中心となって結成した。63年には大仏住職の寺に障害者が共同生活をするコロニー「マハラバ村」をつくった。その後、村を出た障害者たちが全国各地で青い芝の会を結成し、70年代には先鋭的な社会運動を起こした。運動を通して生まれた「自分たち抜きに、自分たちのことを決めるな」という訴えは、その後の国内のさまざまな人権運動に影響を与え、現代の「当事者主権」につながったとされる。学術研究の対象としても近年、再評価の動きが起こっている。

記念誌は、14人と1団体による25編の原稿で構成され、障害者の権利獲得を目指した当事者らが、自らの闘いの歴史を振り返っている。当事者主権の思想を育んだ共同生活がどのようなものだったかも垣間見せる。さらに、知的障害者らが殺傷された津久井やまゆり園事件や、新型コロナで論争になった治療の優先順位を決める命の選別問題など、現代もある優生思想や差別について、当事者の視点から語っている。

会長の里内さんは記念誌出版の経緯について「(マハラバ村を経験した)茨城青い芝は僕だけになった。最後の大仏門下生として後世に対して、青い芝の会の偉業を文章化して残したいと思っていた」と話す。

昨年4月、里内さんは「障害者解放運動から」と題した講演を行う予定で一昨年から準備をしていた。里内さんは障害のために、声を出すことが出来ない。そのため、講演のために原稿を作り、それをパソコンで読み上げる予定だった。しかし、コロナ禍でその講演は延期となり、ついには中止になってしまった。

その際「茨城青い芝の60周年記念でもあるので本にしよう」という提案があり、「講演録や大仏和尚が書いた文章、先輩たちが書かれた文章などをまとめて一冊の本として店頭販売したい」と考え、出版に至ったという。里内さんは「この記念誌の読者の中から新しい人間関係が出来てくれればうれしい」と話す。

身体障害者のコロニー マハラバ村

茨城青い芝の会が結成された当時、身体障害者に対する公的な介助サービスは皆無で、重度の障害者は学校教育からも排除され、自宅に軟禁されることも少なくなかった。創設者の折本昭子さんは記念誌の冒頭で、当時、自宅に閉じ込められていた障害者にどのようにして声を掛け、会結成に至ったかを記している。

結成間もない1964年、脳性まひ者が共同生活をするコロニーを、かすみがうら市の閑居山(かんきょざん)に建設し、全国から集まった最大30人を超す障害者たちが共同生活を送った。のちに「神奈川青い芝の会」を創設し先鋭的な社会運動を展開した横田弘さん、小山正義さんらもコロニーの一員で、記念誌は、2人が共同生活を振り返り、そこで育まれた思想について語った文章を紹介している。

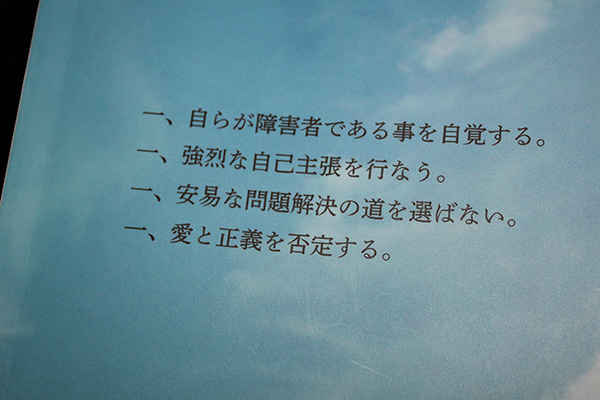

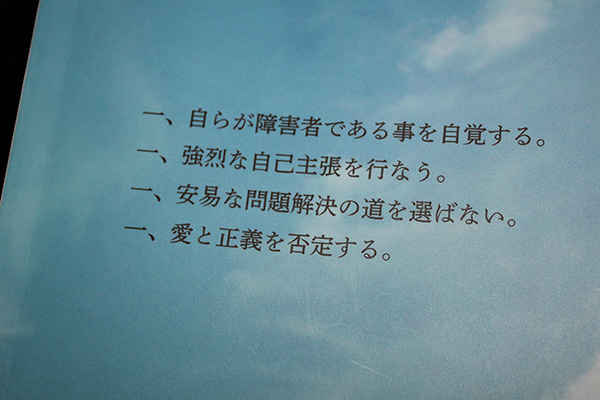

記念誌の裏表紙には青い芝の会の「行動綱領」が書かれている。行動綱領を起案した横田弘さんは「この有史以来初めてといってもいい脳性マヒ者解放運動の指針は、一九六〇年後半の茨城『青い芝』の行動の中から必然的に生み出された思想だった」と述べる

記念誌の裏表紙には青い芝の会の「行動綱領」が書かれている。行動綱領を起案した横田弘さんは「この有史以来初めてといってもいい脳性マヒ者解放運動の指針は、一九六〇年後半の茨城『青い芝』の行動の中から必然的に生み出された思想だった」と述べる

コロニーの呼び名「マハラバ」は、サンスクリット語で「大いなる叫び」という意味で、記念誌のタイトルはそこから取られたものだという。

マハラバ村建設の中心になった、閑居山の麓にあった願成寺(がんじょうじ)の大仏空住職は、共同生活の精神的支柱にもなった。会長の里内さんは記念誌で、大仏住職について「体躯は大きく、大の好物は塩辛であった。ガンジーの非暴力主義と毛沢東の解放闘争を高く評価していた」と記す。住職が生前記した障害者の性愛と労働についての文章も2編紹介している。

しかしマハラバ村は長続きせず、1969年頃までに事実上、崩壊したといわれる。村を離れた障害者たちはその後「神奈川青い芝」として知られるようになり、76年に、車いすの乗車拒否に抗議し、路線バスに立てこもる「川崎バスジャック闘争」を展開するなど、各地で先鋭的な社会運動を繰り広げた。

マハラバ村から去った障害者たちが先鋭的な社会運動の担い手として広く知られるようになった一方で、村に残り続けた障害者もいた。残った人たちのことは今まであまり知られていないが、記念誌は、残った障害者たちの生活についても紹介し、マハラバ村は「拠り所でありアジール(聖域)ともなっていった」と記す。

会長の里内さんは1980年に滋賀県からマハラバ村に移り住んだ。1984年、大仏住職が逝去。それをきっかけに里内さんは村を出て、千代田村(現かすみがうら市)で自立生活を始めた。

マハラバ村での暮らしが自身に与えた影響について里内さんは、取材に対し「社会観と歴史観と味覚が変わった」と話す。その後の自立生活について、「(当時は)役所の支援や介護の体制まったくない時代だった」。自立生活の資金は自分たちで作り出すしかなく、よく柏駅や浅草駅で街頭カンパを行い「多い時には一日で5~6万円を得ることもあった」とも記している。

1987年、里内さんは折本さんの後任として会長となった。その後、筑波技術短大建設反対阻止闘争(1988年)、つくば養護学校建設反対運動(1992年)、従業員の知的障害者を暴行・強姦した水戸事件における支援など活動を重ね、茨城青い芝の会は結成以来、障害者解放を目指す運動を続けている。(山口和紀)

◆茨城青い芝の会60周年記念誌「大いなる叫び~茨城青い芝の会の障害者解放運動」は6月30日発行。価格は1000円(税込)。

![くずかごの唄 91[5092]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/08/5617e760c2fe8deba886974eec6a8202-696x392.jpg)

![筑波学院大学タペストリーコンペティション_片岡さんと猫塚さん_20210803[5088]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/08/07ee3a4ec0665cd8dae2a4938112f45f-696x391.jpg)

![ことばのおはなし 36[5059]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/08/8ed6aae19705493dc5632f87deaeb382-696x392.jpg)

![瀧田薫 26[5045]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/08/8415bc894c4e4b4b551f5b4daaf32530-696x392.jpg)