【相澤冬樹】猛威をふるう自然災害のニュースが各地から伝わる中、土砂災害警戒区域に指定されている筑波山麓の集落で「里の防災訓練」と銘打ったイベントが6日、地元民間団体の手によって催された。半世紀以上前に起こった「山津波」の現場を見学、被災の様子を経験者から聞いて、今後の防災に役立てようと筑波山麓グリーンツーリズム推進協議会が事務局となり、広く参加を呼び掛けた。

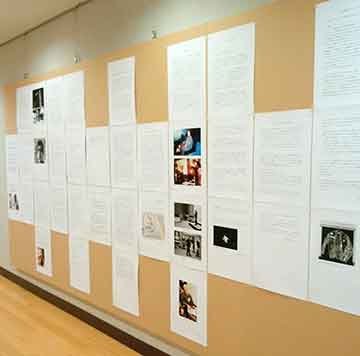

つくば市臼井の筑波山南麓にある里、六所集落が訓練の舞台。同協議会が管理するかやぶき小屋に約30人の参加者が集まって、自前の炊き出しをはさんで、被害体験や防災講義を聞いた。

最後の頼りは「共助」

同所は1966年7月2日未明、突如として起こった山津波に集落の一部が飲み込まれ、8戸が土砂に埋まる被害に遭った。今でいう土石流で、筑波山スカイライン管理事務所下で民間の開発業者が造成していたダムが折からの豪雨で決壊、一気に山を沢伝いに押し流した。人災として開発業者との賠償問題にも発展した事案だった。

当時の経験を語ったのは同集落の元区長、木村嘉一郎さん(91)と小美玉市在住の田村(旧姓・松崎)直子さん(63)。木村さんは、発生時刻とされる2日午前0時10分ごろ、講屋(ごや)と呼ばれる集会所にいたが、次第に大きくなる音で、真っ先に異変に気づき、仲間たちを起こし、自宅や周囲に避難を呼び掛ける役を担った。

「田植えが終わった後、皆で労をねぎらう『さなぶり』の宴席があった。15、6人集まっていたが、雨で翌日の作業もないから、酔っ払って寝入ってしまう者もいた。酒を飲めない自分は、酔い潰れることはなく、話し相手になっていたから、0時を過ぎて大きくなるごう音に気づいた。後で新聞記者に聞かれて、米軍爆撃機の『B29みたいだった』と言ったら、そのまま記事になった。時間にして3~5分ぐらいだったろうか。真っ暗で何も見えない中を逃げ出した。3時ごろになって辺りが白んできて、戻ってみると講屋は泥に埋まっていた」

この山津波で死者は1人も出なかったが、寝込んだところを襲われ、自宅で泥流に巻き込まれたのが当時小学生の田村さんだ。唯一の重傷者として被災者リストに載った。「一緒に寝ていた母親は川に流され、救助されたのだけど、私は蚊帳にくるまってしまっていた。2カ月間入院し、ショックから目が見えなくなる症状まで出て大変な思いをした」という。家はかやぶき屋根と柱が残っただけだった。

木村さんによれば、当時の筑波町役場は被災者救済に熱心で、補償交渉の仲介にも入っていたが、ある時を境に急速に手を引いてしまったという。「復旧というか、復興事業を考えたら、人災というのはまずい。国の支援が遠のいてしまうと町は考えた。なので被災者は微々たる補償で納得するしかなかった」と証言する。「公助、自助、共助というが、最後に頼りになるのは共助しかない」と普段付き合いの中での防災意識の共有が大切と結んだ。

そうした経緯から整備されたのが、集落の北東を流れる沢にある「六所の滝」上流に出来た砂防ダム。この日の防災訓練では、土木技術専門家、大塚太郎さん(49)を招き、現状を見て回るなどした。大塚さんは「洪水被害を除けば、茨城県は災害の少ないところ。そのことが逆に防災への備えを甘くしているところがある。筑波山の山津波は数十年に一度は起こっていることだし、小さな山崩れはたびたびあるようだ。警戒を忘れてはならない」とアドバイスした。

➡筑波山麓、六所地区の過去記事はこちら