【伊藤悦子】新型コロナウイルスの感染拡大で、土浦市は総額約5億6000万の緊急経済対策を実施する。安藤真理子市長が11日の定例会見で発表した。国が創設した「地方創生臨時交付金」を受け、市独自の事業として、売り上げが落ち込んでいる事業者に最大20万円を支給するほか、市民へのサージカルマスク配布など6つの対策に取り組む。14日開く臨時市議会に一般会計補正予算を提出する。

売上減少の事業者に最大20万円給付金

売り上げ低迷の事業者に最大20万円を支給する市の「持続化給付金」は、売り上げが前年の同月比30%以上50%未満の中小企業や個人事業主が対象になる。国の持続化給付金は売り上げ50%以上減額の事業者が対象となる。国の制度の対象にならない事業者に給付する。先に始まっている融資の相談では、前年の比30%以上50%未満売り上げが減少している事業者が18%程度あったという。今後さらに増えることを予想し、対象は市内6373事業者のうち、20%にあたる1274事業者を想定している。

20万円の金額は、国の個人向け定額給付金や県内他市の状況を参考に算出した。事業費に約2億5000万円を計上する。

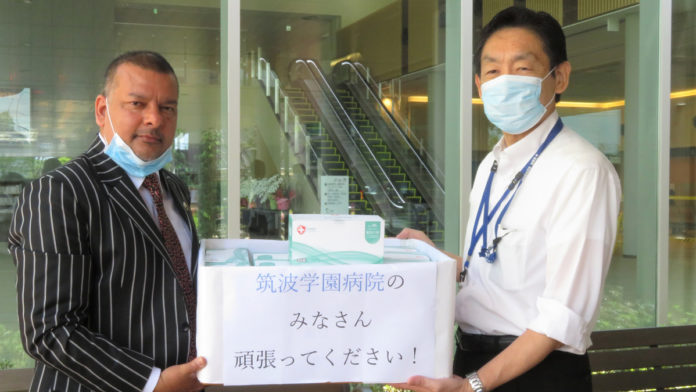

市民にサージカルマスクを配布

感染症予防用のサージカルマスクは、1戸当たり3枚を全戸に配布する。配布は5月下旬の予定で、除菌水の配布も予定する。また、保育所や幼稚園、小中学校には非接触式体温計を配布、土浦協同病院、霞ケ浦医療センターにはマスク、病院用防護服やガウンも提供する。これらは感染予防物品の整備費として約2700万円を計上する。

ゴミ袋の無料引換券を全世帯に配布

外出自粛に伴い増加している家庭ごみとその経済的負担の軽減のため、可燃ごみ袋(45リットル入り、10枚)を全世帯に配布する。5月1日現在で住民基本台帳に登録ある67023世帯が対象。

引換券が印刷されたはがきが世帯主宛に送付され、市指定の販売店舗に持っていくと、ごみ袋と交換できる。5月下旬発送、10月末までに引き換えというスケジュールを予定している。事業費は約1600万円。

子育て世帯にも市独自の支援

学校の再開に伴う保護者負担の軽減のため、6、7月分の給食費は無料化する。対象となるのは、小学校に通う児童6638人、中学校の生徒3422人のほか、義務教育学校、公立幼稚園の給食費だ。給食費は小学校が4200円、中学校は4700円で、約8800万円を徴収しないことになる。休校中の4、5月分の給食費については徴収していない。

経済的に困っている就学援助制度利用世帯への支援として、休校期間中4、5月の給食費相当額を支給する。学校が始まってから申請を受け付けるという。事業費は約1000万円。

給食の中止に伴い、給食食材納入業者には約530万円を支出する。3月の臨時休校によって生じた損失分を補償するものだ。

母子父子家庭など一人親世帯へは、市独自給付金事業として7月期の児童扶養手当に、児童1人当たり1万円を上乗せして給付する。約2700万円の事業費を予定している。

安藤市長会見映像=J:COM茨城提供