つくば市は12日、市役所コミュニティ棟2階に勤務する職員1人が同日、新型コロナウイルスに感染していることが判明したと発表した。

市ワークライフバランス推進課によると、この職員は本庁舎隣りの別棟で業務を行っており、2日から6日までに感染が確認された本庁舎1、2階の職員と接点はないという。

この職員の職場での濃厚接触者はいないが、万全を期するため、市は座席位置を考慮し、一部職員を自宅待機とする。自宅待機者の人数は非公表としている。

この職員が勤務する部署は、消毒作業を行い通常通り業務を実施する。

つくば市は12日、市役所コミュニティ棟2階に勤務する職員1人が同日、新型コロナウイルスに感染していることが判明したと発表した。

市ワークライフバランス推進課によると、この職員は本庁舎隣りの別棟で業務を行っており、2日から6日までに感染が確認された本庁舎1、2階の職員と接点はないという。

この職員の職場での濃厚接触者はいないが、万全を期するため、市は座席位置を考慮し、一部職員を自宅待機とする。自宅待機者の人数は非公表としている。

この職員が勤務する部署は、消毒作業を行い通常通り業務を実施する。

【コラム・冠木新市】桜川流域にある「つくばセンタービル」は、研究学園都市のシンボルとして1983年「桜村」に誕生した。「桜村」は、昭和30年(1955)に栄村と九重村と栗原村が合併してできた村だ。この栗原には「天狗党殉国烈士之墓」と刻まれた石碑、天狗塚が残されていて19人の若者が眠っている。ほかにも天狗塚はあるようなのだが、詳しいことは分からず、つくばではこの話はタブーみたいである。

ある農家の人が「あの土地は売れてないんだ。天狗党を処刑した場所だから」と、草原を指し教えてくれた。またある人は「あそこは天狗党処刑地近くなので、交通事故が多発する」と語っていた。

私は天狗党の話を耳にすると、松竹『八つ墓村』(1977)を思い出す。横溝正史原作、橋本忍脚本、野村芳太郎監督、芥川也寸志音楽。主人公の寺田辰弥をショーケンこと萩原健一、探偵の金田一耕助役は渥美清が扮し、空前の大ヒットを記録した。

寺田辰弥は毒殺事件に巻き込まれ、亡き母の故郷八つ墓村にやって来る。村は、400年前に毛利との戦に敗けた尼子一族の落武者8人が流れ着いた場所だった。毛利方の褒賞に目がくらんだ村人たちは、祭りの晩に酒に毒を盛り落武者を酔わせ、竹やりで次々と突き殺してしまう。時は流れて昭和24年(1949)、落武者殺しを指揮した村総代の子孫が急に狂い出し、村人32名を惨殺する。

物語は「現代(1977)」「昭和24年」「400年前」の3つの時代が交錯して描かれる。回想シーンに回想シーンが挿入され、込み入った手法がさえわたっていた。

強烈なキャラクターが次々登場するのであまり目立たないのだが、最初は「たたり」をばかにして笑っていた村の若者たちが、殺人事件が重なるにつれて、村に来た辰弥が原因だと思い込み集団リンチしようとする。つまり「たたり」をいつの間にか信じてしまうのだ。400年前の「たたり」は現代でも存続しているというのが作品のテーマで、推理物よりも怪談映画の雰囲気に近かかった。

つくばセンタービルは、東京の北東、鬼門の方角に建っている。鬼門とは邪気が侵入して来る位置を示す。鬼門封じには白い石を置くとよいともいわれている。子どものころ、怪談映画を見て因果応報を信じて育った私は、白っぽいセンタービルと広場は鬼門封じの建物だと思っている。

だから、センター地区の中心線につながるセンタービルの壁と階段を壊すとの改造計画を聞いたときは、ショックを受けた。さらに、ノバホール正面玄関の片側の重厚な白い壁も壊すと知ったときは、非常に恐ろしくなった。鬼門封じのバランスが壊れるからだ。そんなことをしては「たたり」があるのでないか。

センタービルは2年後に40周年を迎える。「桜村」で1983年前後に生まれた子どもたちは、40歳前後の大人たちとなる。「科学都市」の洗礼を受けて育った世代はAI社会の明るい未来を信じ、スマートシティ、スーパーシティを目指しているのだろうか。「たたり」などは、『八つ墓村』の最初の若者たちみたいに、非科学的と無視するに違いない。

映画探偵の私は、金田一耕助のように、センタービル改造計画の行方を見届けるつもりだ。「たたり」がないことを切に願うばかりである。サイコドン ハ トコヤンサノセ。(脚本家)

【コラム・山口京子】日々の暮らしに追われて、生活を時間軸で意識することはあまりない。でも、日々の暮らしの積み重ねが人生をつくるのだと思う。ファイナンシャルプランナーの勉強を始めたころ、「大事ノート」と記した1冊のノートをつくった。そのインデックスの最初に「家族年表」をつけた。結婚してからの家族の年齢や出来事を毎年書き出した。

一般的に生活設計で使うライフイベント表は、将来の出来事を書き込むものだが、この家族年表は確定した出来事を書く。結婚して2人暮らしになり、子どもが生まれて3人暮らし、4人暮らしと続く。子どもたちが大学に入り家を出て3人暮らし、2人暮らしと家族は小さくなっていった歳月。住宅ローン返済に苦労したこと、大学授業料や仕送りに頭を悩ませた時期があったことを、ノートは教えてくれる。

インデックスは、「収入」「支出」「資産一覧」「住宅費」「子ども費」「保険証券」「交際費」と続く。40年にわたる推移と現在の内容が確認できる。今だったらパソコンで打つのだろうが、今もノートに書き足している。

そして、別のノートには、家族が生まれた年にどんな出来事があったのかを書き出してきた。祖父母が生まれた年、1900年前後に何があったのか。父母が生まれた1933年は、世界中(と言ってもヨーロッパやアメリカが中心だったと思う)がきな臭い時代。ドイツでヒトラーが政権を握った年。日本では「蟹工船」で有名な小林多喜二が虐殺された年。日本の農村はとっても貧しかったという。

1950年代は、サンフランシスコ平和条約と日米安全保障条約が交わされ、現在にもつながる問題を提起している。経済白書は「もはや戦後ではない」と宣言。1958年には、東京タワーが竣工し、東京の観光名物となった。60年代には、東京オリンピック開催され、都会に高層ビルが建ち、景観が変わっていく。経済成長が目覚ましかった。「山高ければ谷深し」。1960年代から2020年代までの60年の変化は、どんな風に説明されるのだろう。

子どもが生まれた1986年は、男女雇用機会均等法、労働者派遣法の施行、旧ソ連でチェルノブイリ原発事故が起きた年。男女雇用機会均等法も労働者派遣法も改正が重ねられ、今に至っている。2011年3月11日、東日本大震災と福島原発事故。孫が1歳になった2020年、コロナ禍で変わっていく社会。

個人の生活を考えるにあたっても、社会、経済、政治の動きは要注意だ。この事態に政府はどんな政策で対応しようとするのだろうか。コロナばかりが目立つが、国会ではどんな法律が通過しているのか。先が見通せない時代。夕方、少し涼しくなる時間を見計らって、インゲンの種を取る。(消費生活アドバイザー)

つくば市は10日、2020年度に策定した市地域福祉計画(第4期)の一部業務委託費49万5000円(消費税込み)を、委託事業者に支払ってなかったことが分かったとして、委託事業者に謝罪し速やかに支払うと発表した。

市社会福祉課によると、策定期間は昨年5月29日から今年3月31日までで、3月末に出来上がった。市は今年5月31日までに業者に支払わなければならなかった。

同課によると、委託事業者との契約締結時に、契約金額の支出負担行為の伝票を発行するなどの事務処理を失念したのが原因という。さらに予算執行管理の確認が不十分だったため、未払いであることを確認できなかった。

6日、委託事業者から問い合わせがあり、未払いが分かった。

再発防止策として市は「委託契約締結後の事務処理を徹底し、予算の執行管理を複数の職員で確認するなど再発防止に努めます」としている。

未払いの委託費は、補正予算は組まず、2021年度の同課の予算の中から支払うという。

つくば市のコミュニティーFM、ラヂオつくば(周波数84.2HMz、堀越智也社長)の「トナリエスタジオ」が、つくば駅前の商業施設トナリエクレオ3階にオープンした。8日から昼と夕方の番組などを生放送している。

新スタジオは面積約66平方メートルで、放送スタジオとイベントスペースに分かれている。生放送中のスタジオの様子を、買い物客が、目の前のイベントスペースで視聴できるのが特徴だ。

クレオなどの商業施設「トナリエつくばスクエア」を運営する日本エスコンから誘いを受け、まちづくりにさらに寄与したいと新たなスタジオを設けた。これまで生放送をしていた、つくばセンタービル2階のサテライトスタジオ・センは、引き続き番組の収録などに使用する。

堀越社長は「皆が気軽に立ち寄って楽しんでいける場にしたい。一方的に発信するのではなく、MC(司会進行者)、ディレクター、市民、通り掛かりの人が、一緒に番組をつくっていけるスタジオにしたい」と抱負を述べる。

夕方5時から7時までの生放送番組「つくば You’ve got 84.2(発信chu)!(つくば ゆうがたはっしんちゅう)」の月曜日番組ディレクターで、筑波大学情報学群4年の土居未奈さん(23)は「スタジオの外にスピーカーも設置されていて、目の前で番組を心地良く聞いていただけるようになっている。(イベントスペースで視聴する)リスナーとの距離が近いので、リスナーにゲスト出演していただくようなことも今後やっていけたら」と話す。

月曜同番組の司会進行をする有働文子アナウンサー(35)は「例えばスイーツフェスタなどのイベントを開催していれば、担当の方に番組に出ていただいたり、トナリエのお店の方に番組に出ていただいて一緒に番組をつくるなど、地域情報発信の場として活用していけると思う」などと語る。

◆トナリエスタジオ前で生放送を視聴できる時間帯は以下の通り。月~木曜=午前11時~午後1時、午後5~7時/金曜=午前11時~午後1時、午後5~8時/日曜=午後1~3時

【コラム・斉藤裕之】今年は庭のブルーベリーが驚くほどの豊作だ。ところが、喜び勇んで実を採っていると、枝の間に入れた腕を何者かにチクチクと刺される。その痛みは独特で尋常ではない。とはいえ、次々と熟す実は収穫しなくてはならない。なにせ、袋いっぱいの実は知り合いのカフェのスイーツの材料として引き取られ、ランチと引き換えの手はずになっているのだから。

「ハチマンタロウにやられた?」と、カフェのマスター。茨城ではそう呼ぶらしい。毛虫の仕業ということはわかっていたが、イラガという蛾(が)の幼虫で、虫を触らずとも全身から毒液や毒針を発射するらしい。「デンキムシ」とか「ヒリヒリガンガン」とか、いろんな呼ばれたりするらしいが、洗ったり薬をつけてもなかなか痛みが治まらない。

目に見えないほどの毛虫の毒液とあっては避けようがない。だから、手袋と手甲をして完全防備で摘み取ることを覚えた。それにしてもハチマンタロウとは、たかが毛虫にしてはたいそうな名前で気に入った。

そこで思い出すのが「キンタロウ」だ。故郷山口の日本海側。萩や長門あたりの海沿いを走っていると、このキンタロウに出会うことができる。炭火の上で焼かれる、小ぶりの赤い魚がキンタロウの正体だ。一夜干しにしてあって、とてもおいしい。カミさんは今でもたまに「キンタロウ食べたい!」とつぶやくことがあるほど。正式名称は「ヒメジ」という魚。多分流通にはのらない雑魚だが、こちらもかわいらしい名前だ。

ここまでくると、もう一丁「〇〇タロウ」といきたいところだ。いろいろ考えてみるが、古くは漫画の主人公、食べ物のチェーン店などに多く、またワクチン担当のタロウやボルサリーノをかぶったタロウなど、やはりタロウは伝統と安定感があるのか、政界では割と好まれるらしい。

そういえば、前総理のお父さんも「シンタロウ」だったか。私の場合は、母親によく「寝タロウ」と言われていたことを思い出す。しかし、3年寝たあとにお金を儲ける寝タロウとは違って、私は「プータロウ」となってしまうのだが。

さて話は戻って、恐らく、毛虫が「ハチマンタロウ」と呼ばれるようになった理由があるはずだ。何かのきっかけで、ある限られた地域や家族の中でしか通じない呼び名が使われることがあるように。

最近耳にして気に入っているのが、弟の嫁さんが魚のカワハギの頭につけた呼び名「オッコトヌシ」。アニメに出てくるイノシシの親分だが、なるほどそっくりである。酢醤油でいただくと、イノシシ同様、ほほ肉は美味だとか。まずは尾頭付きのカワハギをさばいて料理をしなければ、出会うことはないと思うが。

「今日の夕飯は?」「オッコトヌシとキンタロウ!」。ことばひとつで、暮らしは楽しくなる?(画家)

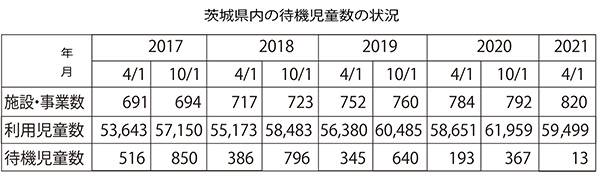

茨城県子ども未来課が発表した今年4月1日現在の保育所待機児童数によると、前年同期の193人から13人とマイナス180人の大幅減となった。ピークだった2017年と比べると503人減少した。

内訳を市町村別でみると、水戸市8人、つくば市と守谷市が各2人、阿見町1人となっている。毎回待機児童数ワースト1のつくば市は、今回ワースト1を返上した。

減少の要因について同課は「保育所や認定こども園の整備、幼稚園の認定こども園化、地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業など)の整備といった保育の受け皿整備が進んできた」ことを挙げる。

一方「利用児童数は年々増加しており、今後も保育需要の増加は見込まれる」と気を引き締め、「今後も待機児童の解消など、安心して子育てができる環境づくりが求められる」と指摘している。(山崎実)

【コラム・先﨑千尋】脱原発をめざす全国の首長らで構成する「脱原発をめざす首長会議」は7月11日、福島県南相馬市内で記者会見を開き、「政府は汚染水の海洋放出を断念せよ」という緊急声明を発表した。同会議のメンバー14人は、前回本欄(7月26日付)で触れた通り、前日に東京電力福島第1原発の事故現場を視察し、11日には北隣の相馬市の松川浦を訪れ、特産のアオサノリの養殖漁師・遠藤友幸さん(60)から原発事故後の漁業の実態を聞いた。

遠藤さんは、汚染水の海洋放出について「原発事故後、汚染水が出るのはわかっていたことだ。しかし東電はこれまでしっかりした対応をしてこなかった。納得できず、反対するしかない。バリケードを作ってでも阻止したいくらいだ。放射能の汚染を減らしながら収穫量を回復する努力を続けてきたが、市場価格はなかなか回復せず、今回の汚染水放出の決定。残念だ」と不安と怒りをぶちまけていた。

遠藤さんはさらに、後継者がいない漁家の中には、カネ(補償金・賠償金)をもらえば漁業を止めてもいいという人が出てくるかもしれない、と苦悩の表情を見せていた。

東京電力が6年前、福島県漁連に「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」と文書で約束しながら今回の一方的な海洋放出決定をした背景には、漁民はカネでなんとかなるという心算が政府、東電にあるのだろうと考えている。

記者会見では、同会議の佐藤和雄事務局長(元東京都小金井市長)が声明文とその背景を説明した後、参加者がそれぞれ視察の感想や汚染水への考えを述べた。同会議ではこれまで2019年、2020年に「汚染水は長期保管を」、「地元関係者が納得し、『人の復興』を最優先にした案を、透明性の高いプロセスにより決定するよう求める」という声明を出している。

それを受けて、今回は「大型タンクによる長期保管、すでにアメリカで実施例があるモルタル固化といった海洋放出を回避するための代替案について検討が尽くされているとは思えない。政府は『人の復興』に逆行する海洋放出を断念し、陸上での保管・処理へ舵を切るよう求める」という声明を出した。

記者会見で、同会議世話人の1人である桜井勝延前南相馬市長は「汚染水問題は自分には関係ないと思っている人は、安全だという国と東電の説明をうのみにしがちかもしれないが、漁業者にとっては自分の人生をダメにしてしまうような大きな問題」と語っていた。

私は「政府・東電は風評被害と言っているが、風評ではなく実害。賠償問題に関し、この10年の東電の対応を見ていると、被害者の声に耳を貸さず交渉を一方的に打ち切るケースが多く見られ、今回の海洋放出でも同じことが起きるのではないか。カネでは被害は救済されない」と話した。(元瓜連町長)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国の「まん延防止重点措置」が8日からつくば、土浦市など茨城県内38市町村に対して適用された。適用期間は今月31日まで。

適用初日の8日、居酒屋やバーなど酒類を提供する飲食店が集まるつくば市天久保地区では、店頭に「臨時休業」の張り紙を出す店舗が目立った。店舗の中には、臨時休業を知らずに来た来店客のために、問い合わせ先の電話番号を貼り紙に明記する店舗もあった。

重点措置適用地域では飲食店に対して▽午後8時から午前5時までの営業自粛▽酒類の提供(利用客の店舗への持ち込み含む)は終日停止▽カラオケ設備の利用も終日停止―の要請が県から出されている。

「酒類提供の終日停止」は、居酒屋やバーなど酒類を主に提供する飲食店だけでなく、ラーメン店や焼き肉店、牛丼店など、全ての飲食店に適用される。このため、ビールなどを提供していたラーメン店では「8月31日まで酒類の提供を停止致します」との張り紙を出して対応した。

同地区の居酒屋の女性店主は「今日は日曜日だからいいけど、これからが心配。(売り上げが)どうなるか分からない」と不安を口にした。その上で「8月中は休みだと思っている。その間に業者を入れてお店の清掃をする。これからも頑張っていくしかない」と店舗の続への強い意思を語った。

土浦市桜町の飲食店の店頭にも、同様に「休業」の張り紙が出されていた。(崎山勝功)

つくば市役所1階で2日から6日、6人が相次いで新型コロナウイルスに感染していることがわかった問題で、同市は7日夜、PCR検査を実施した職員のうち33人が陰性だったと発表した。

今回PCR検査を実施した職員は計97人。そのうち、7日昼までに陰性が判明した57人を加えると、計90人が陰性だった。一方、6日に保健所の検査で1人の感染が確認されている。

7日夜までに陰性が判明した33人の内訳は、保健所による検査対象者が30人、市独自の検査対象者が3人。

保健所による検査対象者31人のうち、今回、陰性が分かった30人は、引き続き14日まで自宅待機となるという。

一方、残りの職員については、結果が出次第、発表するとしている。

今回検査を受けた職員は、一定期間後、再度PCR検査を実施するという。

【コラム・堀越智也】夏になるたびに思い出すのが夏休みの宿題。大人になっても、夏休みの終盤になって慌てて手を付ける自分を反省させられる、風物詩のようになっている人は多いと思います。実は、僕は早めに夏休みの宿題に手を付ける子でした。それでも、夏が来るたびに宿題の失敗を思い出し、反省します。

小学1年の1学期の最後の日。初めて、夏休みの宿題という「敵」が存在することを、宿題一覧表を渡されて知ることになります。それを見て、早めに片付けようと決意しました。宿題の中でも絵が強敵だと気づき、絵を早めに取り掛かろうと。

そこまでは、自分でもなんて偉い子なんだと思います。しかし、そのあとが自分らしかった。一覧表には「風景画」と書いてあるのに、自分の中で「絵」と認識し、夏休みが終わるまで「風景画」という文字を見返すことなく、画用紙にガンダムの絵を描き続けました。

夏休みが明けて、その絵を学校に持って行き、丸まった画用紙を平らにしようとして、みんなに取り囲まれ、初めてミスに気づきます。「宇宙も風景じゃねえか」という言い訳が頭に浮かびましたが、無理筋だと思い直し、自己弁護を諦めかけたところ、先生が割って入ります。

「こんなに一生懸命、絵を描いてきた人はいますか?」と言ってくれました。なんてナイスな弁護だ。確かに、僕は全身全霊でガンダムの絵を描いてきた。そして、先生は、「金賞はあげられないけれど」と言い、銅賞をくれました。その後、みんなの風景画に紛れて、ガンダムの絵が体育館に飾られました。

それを機に僕は絵が好きになり、毎年、夏休みの宿題で絵を描くことを楽しみにするようになりました。あのとき、誹謗(ひぼう)中傷されていたら、絵も勉強も嫌いになっていたのではないかと思い、毎年のようにその先生に感謝します。

そんな先生に感謝しているのは僕だけではないようで、みんなにからかわれそうなことをしても、その先生に褒められて、勉強好きの大人になった友人がいます。その友人は、いつも勉強が楽しそうで、勉強の話もマンガの話もゲームの話も、同じテンションでした。だから、彼の周りの人も勉強が楽しくなり、成績がよくなります。 SNSによる誹謗中傷が当たり前の世の中になりましたが、それがどれだけ社会のマイナスになるかと心配になります。もちろん、批判的な意見も自由にできなければならないことは、歴史上明らかです。しかし、人のプラス面を生かすことで、その人が救われるだけでなく、長い目で見れば社会も救われるだろうと、小学1年の自分の弁護をしながら思う2021年の夏。(弁護士)

つくば市役所1階で2日から6日にかけて職員6人が相次いで新型コロナウイルスに感染していることが分かった問題で、同市は7日、クラスターが発生している可能性が高いとして、市が独自にPCR検査を実施した57人について、全員が陰性だったと発表した。

今回検査を受けた職員に対しては万全を期すため、一定期間の後に再度改めてPCR検査を実施するとしている。

保健所がPCR検査を実施した31人の結果については、分かり次第、発表するという。

【コラム・浅井和幸】私が代表理事をしているLANSという一般社団法人があります。「住宅確保要配慮者居住支援法人」というカテゴリーで活動をしています。平たく言うと、アパートを借りにくい人たちに住まいの確保についてアドバイス。地域で孤立していたり、住宅に安定して住み続けられない可能性がある方の見守りなどを行っています。

生活困窮者、高齢者、障害者、1人親世帯、被災者、DVからの避難者、外国人など、様々なカテゴリーの方に対応しています。このところ、新型コロナを原因とする離職なども多く、これらの方々にも対応しています。

ある日、次のようなメールが届きました。「はじめまして。今、路上生活をしております。電話回線がつながっていないので、メールさせていただきました。所持金もない状況ですが、相談に乗っていただけないでしょうか」

電話の契約を解除したけれど、フリーWi-FiがあるところでLANSを見つけ、メールしたとのことでした。路上生活で目を悪くし、一刻も早く医療につなげなくてはいけない急を要するケースでしたが、メールでのやり取りなので会うまでに数日を要しました。

お会いしたらとても聡明(そうめい)な方で、電話を解約したのも、社会復帰するときにスマホ契約ができないブラックの状態ではまずいと考えて、自ら解約したとのことでした。気ままな路上生活を数年されていたのですが、多くあった貯金も底をつき、自分だけの力では社会復帰ができないところまで来てしまい、協力をお願いしたいとのことでした。

仕事を見つけ税金を払う生活へ

路上生活は苦にならないけれど、もう少し早く仕事を始めるなどの対策をすべきだったと、その方は言っていました。さらに急激に視力が悪くなり、太陽の強い光がまぶしく感じ、足元も見にくいし、歩くにも支障が出る状況でした。仕事を探すにしても、住む場所、電話回線、視力回復が必要でした。

相談に来られたときは、生活保護申請を自分で済まされていました。あとは、住む場所を確保する必要があります。連携している不動産会社にお世話になりながら、住む場所を確保しました。生活保護を受けられるようになってすぐ、眼科クリニックも受診しました。検査の結果、すぐに手術が必要だとなり、手術を行い、普段の生活には支障がないところまで回復しました。

いろいろな知識を自分で調べて取り入れ、周りに対しても丁寧な語り口で責めることなく、そして必要なことを話すと素直に実行してくれたおかげもあり、思ったよりもスムーズに前に進んだケースでした。これからは、仕事を見つけ、税金を払う生活を送ることとなるでしょう。(精神保健福祉士)

つくば市は6日、市役所本庁舎1階で2日から6日まで計6人が相次いで新型コロナウイルスに感染していることから、1階でクラスターが発生している可能性が高いとして、市職員計97人のPCR検査を実施すると発表した。

さらに10日から20日まで、旧町村ごとに6カ所ある各窓口センターと出張所5カ所の計11カ所の業務を休止する。本庁舎1階の平日の窓口業務を継続するため、窓口センターと出張所の職員が本庁舎の応援に入るという。

併せて、本庁舎の休日窓口と木曜夜8時までの窓口延長を8月末まで休止する。ただし埋葬と火葬の許可証、パスポートと予約済みマイナンバーカードの交付は休日と木曜夜も実施する。

市ワークライフバランス推進課によると、本庁舎1階では2日、3日、5日に職員各1人の感染が判明した。職場では、各窓口に飛まつ防止パネルを設置し、共用している事務用品の消毒を実施しているほか、勤務体制を分散するなど感染防止対策を実施していることから、濃厚接触者はいないとされてきた。しかし感染者が相次いでいることから保健所の指導により、5日、1階に勤務する31人を自宅待機とし、行政検査としてPCR検査を実施することになった。

6日になっても感染は収まらず、新たに1階に勤務する職員3人の感染が判明した。3人はいずれも自宅待機となっている31人とは別という。

1階で計6人の感染が短期間のうちに判明したことから、市はクラスターが発生している可能性が高いとして、市独自にさらに66人のPCR検査を6日から開始した。検査対象者は計97人になる。1階に勤務する職員がほとんどで、ほかに1階の職員と一緒に業務をした2階の職員も一部含まれるという。検査結果は7日にも出るという。

一方、6日に感染者が出た職場は消毒を実施し、通常通り業務を実施している。2日と3日に2階に勤務する職員が各1人、感染していることが分かったが、2階では感染の広がりはないとしている。

五十嵐立青市長は「このたび窓口業務の一時停止等、市民にご不便をお掛けすることについてお詫びします。引き続き感染拡大防止に最善を尽くします」などとするコメントを発表した。

つくば市が進めるつくばセンタービルリニューアル事業に対し、大規模事業評価を実施しないのは違法だなどとして監査請求を実施した18人のうち、元大学教授の酒井泉さん(72)ら6人が、監査結果を不服として5日、五十嵐立青市長を相手取って水戸地裁に住民訴訟を起こした。市がすでに支出した基本設計費とまちづくり会社に対する出資金計約7000万円を、市が、五十嵐氏個人や設計会社、まちづくり会社に返還請求するよう求めた。さらに同事業に対する今年度以降の公金支出を止めるよう求めている。

訴えによると、同リニューアル事業は5つの点で違法だとしている。

まず大規模事業評価については、事業は総額約10億3800万円であり、10億円以上の事業は大規模事業評価を行うと市が要綱で定めているのだから、評価を実施しないのは要綱に違反し、必要な手続きを踏んでいないのから公金支出は違法だ、などとしている。

一方、住民監査請求に対し市監査委員が「マニュアルに、出資は対象となりませんと明記されている」のだから「(出資金6000万円は)リニューアル事業の総事業費に含まれない」、出資金6000万円を差し引くと10億円に満たないのだから大規模事業評価をしなくても要綱に違反しないなどとする監査結果を出したことに対して、原告住民らは「要綱にマニュアルに対する委任条項はないのだから、マニュアルは規範とはいえず、内部資料に過ぎない。監査結果は、マニュアルさえ作ればいかようにも要綱を骨抜きにできることになってしまう」などと主張している。

原告住民らはほかに、まちづくり会社を設置した際、総務省の第3セクターの経営健全化指針に基づく手続きを欠いたのは違法である、つくばセンタービル1階をシェアオフィスなどとして私企業に貸すのは公の施設としての利用を拒否することになり地方自治法に違反する、リニューアルの基本設計をプロポーザルによる随意契約としたのは市契約規則に違反するーなどと主張している。

エスカレーター設置などによる外観の改変についても指摘し「市が推し進めようとしている改変は(設計者の)磯崎新氏の著作権の侵害であると同時に、市民が共有する文化的・芸術的財産の侵害だ」などと主張している。

原告代表の酒井さんは提訴に至った理由について「民主主義の基本は、情報共有と対等な議論、少数意見を見逃さないことの3つだが、議論が足りず、五十嵐市政はあまりにも道理が通らない。道理が通らないことを見逃すわけにはいかない」と話している。

これに対し被告のつくば市は「訴状が届いてないのでコメントできない」としている。

広島に原爆が投下された8月6日午前8時15分に合わせて鐘をつく草の根の平和行動が6日、つくば市内の3寺院で行われた。北条の宝安寺、栗原の北斗寺、島名の妙徳寺の3カ所に、保育園児から80代まで計約50人が集まり、一人ひとり鐘をついて、核兵器のない平和な世界を祈った。

新日本婦人の会つくば支部(横井美喜代支部長)が呼び掛けた。今年1月、核兵器禁止条約が発効したのを受けて、原水爆禁止世界大会実行委員会が世界に呼び掛けている草の根の「平和の波」行動の一環という。

宝安寺には、幼いころ戦争を体験した北条の田村重子さん(78)、武守ひとみさん(78)ら10人が参加した。田村さんは、シベリアに抑留されていた父親を終戦後の1946年に亡くした。33歳、傷病死だった。「父がどんなにつらい思いをしたのか、今も父のことを考えると涙が出てくる。平和がどんなに大事か、戦争は絶対してはいけない」と話した。

市内では10年ほど前から、市民らが寺院や教会などの鐘をついて平和を祈る行動を行っているという。(鈴木宏子)

物質・材料研究機構(NIMS、つくば市千現)は5日、新型コロナウイルスの簡易診断の感度を劇的に向上させる材料の開発に成功したと発表した。NIMS機能性材料研究拠点のグループリーダー、荏原充宏さんらとエジプト肝臓病センター(ELRIAH)の共同研究による成果。

いわゆるPCR検査は、遺伝子の特定領域を数百万から数十億倍に増幅させる反応で感染を検出する方法だが、一般に検査用の装置が高価なため、途上国などで簡便に検査を行うことができなかった。

PCR検査以外の検出方法もあるが、感染してからの日数、採取の仕方、用いる検査薬などの違いによるばらつきも大きいため偽陰性が出やすく、感度も60-70%程度と低いのが現状という。簡便で安価な方法である抗原検査(※メモ)を用いたいが、感度の悪さから抗原量の少ない陽性患者を見逃しがちなため、新型コロナの診断には使えなかった。特に抗原濃度が低い鼻腔や咽頭の拭い液を用いる場合は、検出感度の低さが障害となった。

そこで共同研究では、低濃度の抗原を、目視の抗原検査で陽性が判断できるレベルまで濃縮・精製することができる手法を開発した。荏原さんが長年研究してきた「スマートポリマー」と呼ばれる特殊な高分子材料を用いた。温度に応答して水への溶解性が劇的に変化する性質を有している。

スマートポリマーにコロナウイルスの抗体を結合させると複合体(Smart Cov)ができる。この材料は、温めると水に不溶化して沈殿する。これによって誤診断の要因となる余計な物質を取り除くと同時に、抗原を濃縮できるのだそう。

従来は1ミリリットル当たり500ピコグラムの抗原濃度を下回ると陽性・陰性を目視で判断するのが難しかったが、この濃縮技術により、同50ピコグラムという抗原濃度でも陽性ラインを目視できるレベルまで感度が向上した(1ピコは1兆分の1、ナノより1000分の1小さい)。「簡易抗原検査の感度を従来法に比べて約10倍に向上させる」技術といえるという。

研究成果はすでに特許出願済み。荏原さんはこれまでも、スマートポリマーをがん治療に利用する技術を考案するなど、多くの病気をターゲットにして研究してきた、昨年から新型コロナウイルスを対象とした研究を始め、今回は特に大きな手ごたえを感じているそうだ。基本的にこの技術は感染症全般に使えるものだそうで、「安価で安全なポリマー材料を使うメリットはSDGsでもある。世界中誰でもどこでも使える医療を目指すうえで重要と考えた」という。

エジプトの病院と連携したのもそんな意図から。現在ELRIAHにブランチラボを建設中で、これができるとアフリカでの大型の治験ができるようになる。将来的には偽陰性患者を大幅に減らし、感染拡大と重症化を未然に防ぐ新たな診断ツールとして実用化を目指していくとしている。(相澤冬樹)

※メモ 抗原検査

検査したいウイルスの抗体を用いてウイルスが持つ特有のタンパク質(抗原)を検出する検査方法。イムノクロマトグラフィー法は妊娠検査などにも利用されている。PCR検査に比べ検出率は劣るが、少ない時間で結果が出る、特別な検査機器を必要としないことから速やかに判断が必要な場合等に用いられることが多い。

【コラム・玉置晋】社会人大学院生として、興味をもって取り組んでいる研究テーマの一つに、人工衛星の「落ちる問題」と「落ちない問題」があります。

「落ちる問題」は、地球の高層大気の温まり具合が大きくて、高度600キロ以下を飛行する人工衛星の周りの大気密度が増え、人工衛星への大気抵抗が増えること。結果として、人工衛星の速度が落ち、高度が落ちます。許容以上に落ちる場合、人工衛星の運用上よろしくないので、これを研究することはとても重要なことです。

「落ちない問題」は、いわゆる宇宙ゴミの問題に直結していて、高度600キロより高い所を飛ぶ人工衛星は、ブレーキをかける大気がほとんどないため、地球に落ちることなく、軌道上にとどまり続けます。実用衛星の多くは高度600キロより高いところに打上げられているので、落ちてくるのに数10年(高度700キロ)、数百年(同800キロ)、数千年(同1000キロ)かかりそうだということが分かりました。

このような研究を行っているので、宇宙空間にどんな物体が放出されているか、アメリカ軍が公開している宇宙物体の軌道データのカタログを定期的にチェックしています。

何らかの秘密ミッション?

この軌道データのカタログをみると、2021年6月22日、国際宇宙ステーションから日本の機関が所有する新たな物体が放出されたことがわかりました。本コラムの執筆時点で公式の発表はありませんので、何らかの秘密ミッションが遂行されている可能性があります。

8月8日には東京オリンピックの閉会式があります。もしかしたら、何かが明らかになるのではないかと期待しています。東京オリンピックは1年遅れで開催されました。1年前にも国際宇宙ステーションから物体が放出されましたが、オリンピックの延期により、注目を浴びることはありませんでした。

僕は、この謎の物体がその後継ミッションではないかと予想しています。つい先日、民間宇宙旅行が始まりました。今年はきっと「宇宙世紀」の始まりなのでしょう。これ、重要なヒントです。(宇宙天気防災研究者)

新型コロナウイルスの感染拡大により、茨城県が国から初めて「まん延防止重点措置」の適用を8日から31日まで受けたことに関し、大井川和彦知事は5日、県独自の緊急事態宣言を31日まで延長し、対策内容を一部強化すると発表した。

つくば、土浦市などの飲食店は31日まで、引き続き午後8時までの時短営業が要請される。加えて酒類の提供とカラオケ設備の使用を終日停止するよう求められる。

さらに1000平方メートルを超えるショッピングセンター、スポ―ツクラブ、ゲームセンター、映画館、テーマパーク、ボウリング場、ゴルフ練習場など大規模集客施設に対しても、午後8時までの時短営業が要請される。

まん延防止重点措置の適用による飲食店の協力金の金額も変更になる。県独自の緊急事態宣言では売り上げに応じて1店当たり2.5~7.5万円だったのが、3~10万円になる。大規模施設も面積などに応じて協力金が支給される。

一般市民に対しても新たに、路上や公園での集団飲酒の自粛が要請される。

まん延防止重点措置の対象市町村は、1週間の新規感染者数が1万人当たり1.5人以上の38市町村。対象となるつくば市はここ1週間の新規感染者数が6.99人、土浦は7.62人となっている。

つくば市は5日、市役所本庁舎1階に勤務する非常勤職員1人が5日、新型コロナウイルスに感染していることが分かったと発表した。

本庁舎では1階と2階に勤務する職員が2日に2人、3日に2人と計4人の感染が判明したばかり。市ワークライフバランス推進課によると、5日に新たに感染が分かった職員は、4人との接触はなかったという。

一方、職場でこの職員の濃厚接触者はいないが、保健所の指導の下、念のため、1階に勤務する職員の一部を自宅待機とし、PCR検査を実施するとした。自宅待機する職員の人数については公表しないとしている。

職員が勤務する部署は消毒を行い、部内の応援を得て、通常通り業務を実施する。