つくば市は6日、市立保育所の職員1人が新型コロナウイルスに感染していることが分かったと発表した。

職員が勤務する保育所は7日から8日まで消毒作業などのため休所にする。

この職員の濃厚接触者については現在調査を進めている。

つくば市は6日、市立保育所の職員1人が新型コロナウイルスに感染していることが分かったと発表した。

職員が勤務する保育所は7日から8日まで消毒作業などのため休所にする。

この職員の濃厚接触者については現在調査を進めている。

上空の強い寒気と低気圧の影響により、つくば、土浦市などで6日、雪が降り、つくば市で8センチ、土浦市で5センチの積雪があった。

つくば駅近くの同市吾妻、中央公園は6日午後、銀世界に変わり、冬休み中の子供たちが、雪投げをしたり、雪だるまをつくって元気に遊ぶ姿が見られた。午後3時過ぎ、買い物のついでに小学4年と幼稚園の子供と中央公園に来た40代の母親は「子供たちは朝から『今日は雪が積もるかな』とそわそわしていた。雪が積もって子供たちは『やったー』という感じ。買い物のついでに近所の公園を何カ所か回ってきた」と話していた。

水戸気象台は午後5時37分、つくば、土浦市などに大雪警報を出した。その後、雪は峠を越え、午後8時2分、警報は注意報に変わった。同気象台はさらに7日朝の路面の凍結などに注意を呼び掛けている。

65歳以上の一般高齢者に対する新型コロナウイルスワクチンの3回目接種間隔を、国が昨年12月、8カ月から7カ月に短縮したのを受けて、つくば市は5日、2回目接種から7カ月が経過した一般高齢者を対象に3回目の接種券の発送を開始した。64歳以下についても2回目接種から7カ月が経過した順に接種券を発送する。5月23日までに2回接種者全員に発送する方針だ。

市新型コロナウイルスワクチン接種対策室によると、同市では昨年5月24日から1回目の接種をスタートし、6月14日に2回目の接種が始まった。昨年6月に2回目を接種した一般高齢者などには、7カ月目の今月5日から17日までに接種券を発送する▽昨年7月に2回目を接種した人は1月24日~2月14日に発送する▽昨年8月接種者は2月21日~3月14日▽昨年9月接種者は3月22日~4月11日▽昨年10月接種者は4月18日~5月9日▽昨年11月接種者は5月23日にそれぞれ接種券を発送する。接種券が届き次第、1、2回目と同じ方法で、市のホームページや電話で予約することができ、市内107の医療機関や県の大規模接種会場などで3回目の接種を受けることができる。

同市の3回目のワクチンの種類は、5日時点ではすべてファイザー社製という。1、2回目は市内医療機関での接種がファイザー社製、県の大規模接種会場と職域接種がモデルナ社製で、同市のモデルナ社製とファイザー社製の接種者の割合は1対2.1だった。3回目はモデルナとファイザーが1対1.2の割合になる見通しで、今後は、1、2回目にファイザー社を接種した人が3回目にモデルナ社製を接種するケースも出てくる。国は、いずれのワクチンも薬事承認されており、1、2回のワクチンの種類に関わらず、ファイザー社製、モデルナ社製どちらでも接種できるとしている。

つくば市の12歳以上の2回目ワクチン接種率は昨年12月21日時点で91.08%。現在、医療関係者などを対象に実施されている3回目のワクチン接種状況は、医療従事者約1万3000人に対し、5日時点で1464人という。

土浦市は1月下旬から一般高齢者を対象に3回目の接種券の発送を開始する。同市は80歳以上、75歳以上、70歳以上、65歳以上と年齢を区切って順に接種を開始したことから、80歳以上から3回目の接種を開始する。一般高齢者の接種開始は2月から。65歳未満については現時点で、国の方針通り2回目接種から8カ月を経過した順に接種券を発送するが、市コロナワクチン対策室は、国の方針やワクチン供給状況などを見ながら「早めに前倒しして発送することができれば」としている。

3回目のワクチン接種時期について国は、2回目接種を完了した日から原則8カ月以上経過した人としている。ただし医療従事者や重症化リスクの高い高齢者施設入所者などは6カ月に短縮し、一般高齢者は2月以降、7カ月に短縮する方針を示している。

一方、県は、オミクロン株の市中感染が今月2日に県内で確認されたことを受けて、第6波の到来を見据えた緊急対策を5日発表した。20床以上の病床がある病院の医療従事者に対する3回目ワクチン接種を1月15日までに終えるよう要請する▽福祉施設の入所者と職員に対する3回目の接種を2月10日までに終えるよう要請する▽3回目未接種の医療従事者は週1回PCR検査、福祉施設職員は薬局などで週1回、無料の抗原検査などを実施するよう要請する▽大規模接種会場を前倒し設置し2月10日までにつくば市や牛久市など県内5カ所に設置するーなどとしている。

【コラム・山口 絹記】外国語学習について、約半年間。やや長い連載になった。ここで書いた内容が少しでも誰かの役に立てていたら幸いである。

最後に、せっかくこういった場で語学学習について書く機会を得たのだから、純粋な営利目的ではなかなか書けないことについて書いて終わりにしようと思う。

最後の最後にこのようなことを書くのも気が引けるが、英語を習得する『利益』があるのか、ということについてだ。これに関してはいくつかの仮定を想定しなくてはならないだろう。

まずあなたが、義務教育や高等教育課程の途中ならば、悪いことは言わないから励んでおいた方がよい。ここでサボったツケは大きく、後で取り返すのは至難だ。もっと言えば、自分にとって必要になる瞬間というのは、学んでいた者にしかわからないことだってあるのだ。

問題は、学校教育を終えてから、自発的に英語を学ぶ場合である。例えば「英語ができると仕事に役に立つかも」というような漠然とした目的で学ぶ場合だ。

正直、厳しいと思う。無理やりやらされている者が、好きでやっている者にかなうことはまれだ。もしも他に身に着けたいと思っていることがあるのならば、素直にそちらに力を注いだ方が、毎日が豊かになるのではないだろうか。

英語による読み書きに限るならば、機械翻訳のような様々なツールを活用すれば、最低限の知識でかなりのことができる。セキュリティなどの問題で外部開発されたものを使用できない環境でない限りは、こういったものの使い方を熟知する方が効率が良い。

「まだ見ぬ景色に対する予感」

そう、『利益』を考えるならば『効率』を考えなくてはならないのだ。そして、語学に限った話ではないが、新しいスキルの習得と『効率』という考え方は非常に相性が悪い。

語学というのは、『利益』の名のもとに無理やり習得できるほど、楽なものではないと私は感じている。漠然と英語ができるようになりたいと思っている消費者は、利益を得るより利益にされる可能性のほうがずっと高い。

つまるところ、『利益』ではないのだ。連載の中でも書いたが、大切なのは『他者には理解されない類の情熱』だ。

世の中には、なんだかよくわからないけれど、山登りが好き、という人が結構いる。山登りというのは、基本的に危険な行為だ。筑波山だって遭難することはある。それでも、自分の足で登った者にしか見ることのできない景色というのがある。

語学だって同じだ。身につけた者にしか見えない景色がある。機械翻訳という、ロープウェイみたく便利なものもあるが、そういったものを使っては見えない景色。あなたの中に宿っている情熱には、そういった、まだ見ぬ景色に対する予感のようなものがあるのではないだろうか。

私から言えることは、「うん、そういう景色、あるね」ということだけだ。

ままならない世の中のまま2022年が始まってしまったが、己の信ずるところに従って、まだ見ぬ景色を目指して山道を登り始めてはいかがだろうか。無理にとは、言わない。(言語研究者)

コロナ禍の今年の成人式はつくば市、土浦市いずれも出身中学校別に分散開催される。つくば市は9日と10日の2日間にわたり計4回、土浦市は9日に計2回式典を催す。両市とも感染対策ガイドラインを策定して運営する。昨年の成人式は新型コロナの感染拡大によりつくば市は中止、土浦市は延期とした。

つくば市の新成人は2666人で今年も県内最多。市内17の出身中学校などを3~5校ずつ4グループに分け、各回の参加者を500人程度に制限する。会場は例年と同じ同市竹園のつくばカピオ。式典は各回30分程度で、五十嵐立青市長のあいさつや新成人の抱負などのほか、アトラクションとして県出身の男女ボーカルユニットが歌を披露する。

感染防止対策としてほかに、入場時に氏名、住所、電話番号とその日の体温などをあらかじめ記入した入場券を提出してもらうほか、県の濃厚接触者連絡システム「いばらきアマビエちゃん」に登録してもらう。

同市では2017年の式典で新成人が壇上に上がろうとして逮捕される事件があり、翌年の18年から入場時に手荷物検査を実施、19年からは会場前の道路を通行止めにするなど警備体制を強化してきた。手荷物検査は今年も実施する。会場のつくばカピオ入り口付近から大清水公園前の道路は今年は9日と10日の2日間にわたり、午前9時30分から午後4時まで通行止めにする。

土浦市の今年の新成人は1353人。式典は市内8つの出身中学校を3~5校ずつ2グループに分け、各回の参加者を600人程度に制限して実施する。会場は例年と同じ同市東真鍋町のクラフトシビックホール土浦(市民会館)。式典は各回30分程度で、安藤真理子市長のあいさつや新成人の謝辞などにとどめる。

感染防止対策としてほかに、参加人数を把握するため参加を事前申し込み制とした。さらに開催2週間前から当日朝までの検温の実施や、ワクチン接種やPCR検査、抗原検査などを推奨している。式典会場は空調を調整し10分ごとに換気などする。さらに当日は同窓会や懇親会などを控えるよう呼び掛ける。

一方、昨年延期した成人式は、当初は昨年9月19日に開催を予定していたが、感染拡大のため再延期し、今年の2月27日に開催する予定だ。

【コラム・堀越智也】毎年、100年前には何があっただろうと、歴史の教科書を引っ張り出してみます。去年は中国共産党結成100周年。ソ連邦が成立したのは今から100年前です。僕が学生のころ、ざっくり言うと「これからは社会主義でなく資本主義だ」的な教育を受けました。現に中学生のとき、ソ連は解体され、東欧の社会主義圏は崩壊しました。そのころは、資本主義が肯定されたまま、世界は進んでいくのかと思っていました。

ところが、去年売れていた本とか経済関係のテレビ番組では、資本主義を否定する考え方あるいは修正する考え方が目立つようになりました。新型コロナが先進国の成長が行き詰まっている中で蔓延したこともあり、貧富の差を実感し、経済的・物質的な豊かさだけで幸せになれないと考える人が増えたのではないでしょうか。

資本主義を疑う考え方を整理すると、①資本主義を推し進めても市場には限界があることからどこかで行き詰まる、②経済的・物質的な豊かさだけでは幸せになれない―という視点があります。それぞれ密接に関連しているように思います。

何主義でも日々精進

その先を少し考えてみても、僕は経済学者ではないので、前者についての結論は出せません。また、哲学者でも宗教家でもないので、後者についての結論も出せません。資本主義の限界を語っている本でも、堂々とそれに代わるべきものが何かは分からないと言う著者もいるぐらいです。ただ、少なくとも後者については、生きていく以上、また法律の仕事を通して人の生活の重大な部分に関わる以上、日々考えていかなければなりません。

一つ、このことは確実に言えます。資本主義を疑うと、競争そのものを疑い、日々努力して成長することまで否定されてしまうことがあります。しかし、日々の努力を怠れば、仕事ではもちろん、仕事以外でも大切な人を守れなくなってしまうかもしれません。何主義でも、このことは同じでしょう。ということで、日々精進かと思うに至る、2022年元旦。(弁護士)

関彰商事およびセキショウグループ(本社・筑西市、つくば市)の「仕事始めの会」が4日、つくば市内のホテルで開かれ、同グループのスポーツアドバイザーで、サッカー男子U-21日本代表の新監督に就任した大岩剛さんが、2024年パリ五輪出場に向けての抱負などを語った。

大岩監督は「大変な重責ではありますが、皆様の応援を背に力強く前進していく所存です。皆様の熱い応援よろしくお願いします」とあいさつ。チーム作りの方針としてはJ1鹿島時代と同じ「タフで強い結束力と、一体感のあるチーム」を掲げ、「本大会まで2年半と短期間。過密日程でレベルの高い戦いが待っている。その中でさまざまなプレッシャーに打ち勝てる、個人としてのタフさも求めていきたい」と語った。

大岩監督は静岡市出身、筑波大卒業後16年間プロ選手としてJ1の3クラブで活躍し、日本代表も経験した。鹿島には2003年から8年間在籍しリーグ3連覇などに貢献、その後コーチを経て、17年5月から20年1月まで監督を務め、18年のアジアチャンピオンズリーグで優勝した。退任後は日本サッカー協会S級インストラクターに就任、またセキショウグループスポーツアドバイザーとして同社のスポーツ支援活動や運動部活動などのサポートをしている。

仕事始めの会は、つくば市小野崎のホテルグランド東雲を主会場に、県内外の9拠点をオンラインで結んで開催され、関正樹社長による年頭訓示のほか、筑西市名誉市民に推挙された関正夫会長によるあいさつやだるまの目入れなどが行われた。

年頭訓示で関正樹社長は「エネルギーによるソリューションからトランスフォーメーションへ」を今年の合言葉に掲げ、「自立と交流によりお客様と協調し、共に変わっていけるような関係づくり」を謳った。関正夫会長は、初代関彰社長と共に2代続けての名誉市民受領について「皆様のおかげと強く感じている」と感謝の念を述べた。(池田充雄)

【コラム・瀧田薫】昨年の師走、「1年を象徴する漢字」が発表されました。京都・清水寺の貫主が揮毫(きごう)したのは「金」(きん)の一字でした。オリンピックの「金メダル」、大谷翔平選手が打ち立てた「金字塔」などの印象が強かったようです。

この催しは昨年で27回目。そのうち「金」という字が選ばれたのは4回目だそうです。他に複数回選ばれた字としては「災」が2回あるだけだそうですから、「金」は大変な人気です。ちなみに、この字を「かね」と読んだ例は、2016年に1回(政治と金)あるだけでした。毎年選ばれても不思議はないと思うのですが、当たり前過ぎて印象に残らないのかも知れません。

さて、お金からの連想ですが、今年の世界経済、日本経済はどのような1年になるのでしょうか。例年、新聞や雑誌が新年特集号を組み、経済の先行きを予想するのですが、筆者は「存在意義・パーパス」や「使命・ミッション」といった言葉が2022年度経済のキーワードになると予想しています。

「パーパスとミッション」は、コロナ禍で疲弊した社会や組織を立て直そうとする勇気ある人々にふさわしい言葉ではないでしょうか。コロナ禍によって、社会は多くのことを見直しつつあり、人々の意識も大きく変化しつつあります。アフター・コロナにおいて、経済活動や社会活動がコロナ以前と同じ形で復元されることはあり得ません。もし復元できると考えたとしたら、時代と社会を読み誤ることとなります。

企業も社会も、この大変化を踏まえて、未来を見据え、自らのパーパスとミッションを再構築しなければなりません。

広がる「パーパス経営」の動き

昨年11月、日立製作所は、同社の歴史を展示する「日立オリジンパーク」(日立市)を報道陣に公開しました。創業者の小平浪平(なみへい)氏が最初のモーターを製作した場所を復元した「創業小屋」など、創業のシンボルをIT(情報技術)機器製造の拠点に移し、日立の事業転換を印象づける狙いのようです。

同所の開設式典で、東原敏昭(ひがしはら・としあき)会長は「コロナウィルス禍など不確実性が高まる時代だからこそ、日立は原点に返ることが重要だ。優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献するとの創業時代からのミッションは変わらない」(日本経済新聞、11月5日付)と述べました。

最近、「パーパス経営」への動きは、製造業だけではなく、金融機関(三菱UFJ、三井住友トラストHD、東京海上HDなど)にも広がりつつあります。ESG(環境、社会、企業統治)の動きや顧客や従業員の多様化などで社会が急速に変化する中、自社の存在意義を見つめなおす必要を感じてのことでしょう。

数年来、資本主義をめぐって、数多の著作・論文が発表されていますが、「ミッション・エコノミー」の邦訳題で出版されたマリアナ・マッカ―ト氏の著作が「パーパスとミッション」という言葉の火付け役となったようです。(茨城キリスト教大学名誉教授)

【コラム・浅井和幸】あけましておめでとうございます。昨年同様、今年も正月三が日内にコラムをお届けでき、とてもうれしく感じております。何気ない日常を楽しく感じる心身でいられることが、自分が世界一幸せだと自負しているゆえんです。

とても優しく私を気遣ってくれる、素晴らしい人たちに囲まれていて、そのおかげだと思います。「目が赤いけど大丈夫ですか?」「夜眠る時間はありますか?」「浅井さんは何人いるのですか?」「休む時間はありますか?」って。

老眼は進んでいるけど、問題なしです。夜は、現代人には珍しいぐらい眠っています。もちろん1人です。それほど忙しい毎日を送っていませんし、楽しんでいます。

そして、その優しい方々から「いつまでも健康でいてください」「長生きしてください」という言葉を、あちらこちらでいただくようになりました。それって、もう少しお年を召された方に伝える言葉なのではないかと思いつつ、「ありがとうございます。頑張って生きますよ」と答えています。

ですが、あと数カ月で50歳になりますから、今年の抱負は「人間ドックに行く」としておきましょう。このコラムに出せば、行かざるを得ないのではないかと。

皆さんに会えて本当に幸せです

さて話は変わって、先日、「採用するとしたら強い人間と優しい人間どちらですか?」「浅井さんならばどう考えますか?」との質問をある会合でもらいました。私は、どちらも持ち合わせている人を採用したいので、どちらがというのは悩ましい質問です。究極の選択というやつですね。

単純にどちらとも答えなかったのですが、こんな感じで答えたかなと記憶しています。その1点のみで採用するわけではないけれど、無理に考えれば、どちらでもよいから採用して、それに合わせて事業を行うと。

どちらにも長所と短所があり、どちらが上とは捉えていません。また同じ事業でも、それぞれの性質に合った仕事や作業があるものです。スタッフの力をできるだけ発揮できるような関わりが、自分に求められていると思っています。

固定した事業のイメージにスタッフを合わせて窮屈な事業にするのではなく、それぞれの特性を生かした事業を成長させていく。それで足りないところは、私を含めた別の人間がカバーする。カバーできないのであれば、他の事業所や行政にフォローしてもらいます。

それで事業が成り立たないのであれば、人をつぶすのではなく、事業を手放します。そうすれば、その事業は、私よりもずっと優秀な人間や法人が立派に運営してくれるでしょう。そもそも私は、人を見る目がありません。

良い方にも悪い方にも、たくさん裏切られ、だまされています。目を見ればその人のことはほとんど分かるという人が、とてもうらやましいです。私は、間違えてばかりの小さな人間ですから。それでも、皆さんに会えて本当に幸せです。(精神保健福祉士)

【コラム・入沢弘子】七福神巡りを思い立ち、近くの地域を調べていたら結城市にありました。茨城県西の北端、ユネスコ無形文化遺産の結城紬(つむぎ)が有名な都市。訪問は初めてのことです。同市ウェブサイトで七福神の社寺を確認して出発。

まずは、同観光協会お勧めの「結城蔵美館(ゆうきくらびかん)」駐車場に車を止め、福禄寿様を祭る「乗国寺」を自転車で目指します。蔵美館の近く、結城小学校横には陸軍大演習時の大本営跡があり、明治天皇御座所の石碑がありました。築地塀が巡らされた結城小学校付近は落ち着いたいい雰囲気。

しばらく行くと住宅街が途切れ、そばに栃木県小山市の表示のある橋を渡ります。橋の上からは冠雪した日光連山が望めました。県境を越え田園地帯を進んで行くと、お寺が見えてきました。乗国寺は結城家の菩提寺。朱色の山門と五百羅漢が印象的でした。

次は大黒天様と布袋様を祭るお寺です。乗国寺近くの蔵造り風の校舎・結城東中学校は、見世蔵(みせぐら)のある街並みと統一感があります。正門前から住宅地を進んだ先の「華蔵寺」には結城百選の石碑がありました。百カ所お勧めの場所があるのかな? 結城百選にも興味津々です。「大輪寺」は住宅街の一角に現れました。近い場所に、恵比須様を祭る「蛭児(えびす)神社」。

蔵美館まで戻り二十三夜塔の角を曲がると、すぐに目についた「ゆでまんじゅう」の貼紙に引かれ、富士峰菓子店に入店。結城市ウェブサイトに「ゆでまんじゅう食べ歩きマップ」があったことを思い出しました。結城名物ゆでまんじゅうは、江戸末期に疫病退散の病祓(はら)いのために生まれたものとのこと。縁起が良いので七福神巡りと両立を目指すことにします。

ばんく、こんびに、干瓢屋…

少し先のなか川菓子鋪でも真誠堂でも購入。「弘経(ぐぎょう)寺」に突き当たり、道なりに進んで行くと、毘沙門様を祭る「毘沙門堂」がありました。結城酒造に後ろ髪を引かれ、武勇の酒蔵に感心しつつ、再び蔵の通りへ。社寺や見世蔵の多い結城市内は見どころがたくさん。街灯サインも、ばんく、こんびに、干瓢(かんぴょう)屋などと書かれて楽しく、ついに自転車を引いて歩き始めました。

見世蔵で商いを営んでいる秋葉麹味噌醸造や喫茶カヂノキをのぞきつつ、山田屋菓子店でゆでまんじゅうを購入。横道に入ると、朱塗りの山門が現れました。結城藩藩主水野家菩提寺の「孝顕(こうけん)寺」です。

孝顕寺近くで道に迷い住宅地をさまよっていたら、道の角にぽつんと神社。弁財天様を祭る「市杵島(いちきしま)神社」でした。おまんじゅう買い歩きで散財した後にたどり着いたのは戒めなのでしょうか。池の奥の拝殿にそっと拝みます。

最後は寿老人を祭る「金光寺」。結城駅隣の小田林駅に近い場所なので、自転車を電車に携行することにします。愛車「BROMPTON(ブロンプトン)」は輪行バッグに入れて簡単に持ち運べるのです。

電車待ちの時間、ゆでまんじゅう4種類を改札前のベンチでいただきました。餡が見えるほど皮の薄いものや、皮の食感が生麩(なまふ)のようなものなど、店舗によって個性的。ゆでまんじゅうを作るお店は、他に結城駅南側にあと2軒あるようです。帰りのお楽しみにして電車に乗りましょう。(広報コンサルタント)

【コラム・坂本栄】「あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます」「(希望も込めて)2年続いたコロナ禍も今年は収まるのではないでしょうか。縮こまっていた消費が活気づき、経済はV字回復すると思います。心配は、自信過剰気味の中国と焦り気味の日米欧がうまく折り合っていけるかです」「『NEWSつくば』は立ち上げてから4年がたちました。全国紙や研究者からも注目され、地域に必要なメディアに育ちつつあります」

以上は、私の年賀状からの転載です。改めて、今年も本サイトへのご支援、よろしくお願いします。

「登録されているライターは、記者経験者が5人、市民記者が15人ぐらいです。市民記者は、大学教授や大学生を含む、いろいろな分野の人が参加しています。記者経験者は、元地域紙、元専門紙、フリージャーナリストと多彩です」「市民記者には車椅子記者もおります。元筑波大生で、主に身障者問題をリポートしています。朝日新聞がその取材活動に関心を持ち、10月20日付朝刊の『ひと』欄に紹介されました」

以上は、私が属していた通信社のOB会報へ送った近況報告からの抜粋です。車椅子記者・川端舞さんの取材・執筆ぶりについては、「ひと」欄から少し引用させてもらいます。

「取材する時は介助者がメモをとるが、質問は必ず自分でする。介助者に任せることはできるが、同じように言語障害のある人でも、気兼ねなく話せる社会になってほしい―その思いが勝る」「執筆は左手の人さし指1本でパソコンを打つ。障害者や貧困世帯支援に目を向け、昨年2月以来約50本の記事を書いた。報酬は1本6000円。その中から取材を手伝う介助者への報酬も支払う」

つくば支局・鹿野幹男記者の取材で、安い原稿料がばれてしまいました。そこで、12月から7000円に値上げしました。「それでもいい、市民記者、面白そうだ」と思う方は是非応募してください。

「NEWSつくばは、従来の地域紙に代わって地元自治体からの支援を受けずに自治体行政の監視を目的に行政関係のニュース取材を行うニュースサイトとして運営されており、これは地域のネットメディアとして極めて貴重な存在である。ぜひ今後とも茨城県県南地域で、地域ジャーナリズムの役割を担い続けて欲しい」

また引用になりましたが、松本恭幸・武蔵大教授が「月刊マスコミ市民」12月号に寄稿した「廃刊した地域紙から誕生したニュースサイト」と題するリポートの最後の段落です。識者が寄稿する「ジャーナリストと市民を結ぶ情報誌」に紹介いただき、大変光栄です。今年も、地域行政には厳しく目配りをしていきます。(NEWSつくば 理事長)

主原料に土浦産常陸秋そばを全量使用したそば焼酎「土浦小町」は、土浦市農業公社(同市永井)が企画し、明利酒類(水戸市)に製造と販売を委託。11月1日の発売以来、売れ行きは好調で、製造元の明利酒類では歳暮需要期を待たずして12月中旬に早くも出荷終了。残るは各小売店の店舗在庫のみとなっている。

商品名の「土浦小町」は、土浦市新治地区に残る平安時代の歌人・小野小町の伝説にちなむ。お披露目が予定されていた土浦の花火大会(11月6日)の開催中止で、当初の思惑は外れたが、商品自体の話題性と品質の高さから滑り出しの売れ行きは上々。問屋筋からも「ぜひ来年もまたお願いしたい」と要望が相次いでいるという。

原料の常陸秋そばは、全国のそば店やそば通に支持される一方、生産量は全国シェアのわずか6%という希少性から高いブランド力を誇る。県の奨励品種であり、主産地の一つ新治地区では、11軒の農家が100ヘクタール弱の作付面積で約100トンを生産。そのうち30トンを市農業公社が買い上げ、玄そばやそば粉にして販売する。顧客にはそば打ち職人グループなどが名を連ねる。

公社主任の露久保浩さんは「手前味噌になるが全国のそばの中で、味わいの豊かさや鼻に抜ける香りが一番高い。最もそばらしいそば」と話す。コロナ禍による余剰在庫を活用し、そば焼酎にして飲んでもらうことで、土浦産常陸秋そばの知名度アップにつなげようと企画した。

製造を依頼した明利酒類は清酒「副将軍」や県内各地の地域産物を使った焼酎・リキュール類で実績豊富。酒類販売部の川口幹夫さんは「良い農産物が揃っている茨城の中でも最高の食材を使い、良い酒を造って地産地消や地域PRのお手伝いをしたい」と引き受けた。

今回は600キロのそばから720ミリリットル詰の焼酎約2200本が造られた。常陸秋そばは実が大きく粒揃いが良いことも特徴で、そのせいか歩留まりも良く醸造は順調に進んだ。白麹(こうじ)仕込みにより素材の持ち味を生かし、抽出には減圧蒸留方式を採用。沸点が低くなるため雑味が抑えられ、クリアで軽快な味わいになるという。

出来ばえについては「さわやかでキレがよく、すっきりとした味わいのある焼酎。そば特有の華やかな香りと、口当たりのやわらかさが特に感じられる」と川口さん。飲み方は、キリッとした飲み口を楽しむならロックやソーダ割り、まろやかで優しい味わいにするならそば湯割りが適するという。

11月に土浦駅ビル内の「IBARAKI佐藤酒店プレイアトレ土浦店」で試飲販売会が行われた際は、市内おおつ野のそば店「筑山亭かすみの里」がそば湯を提供した。「当店ではほとんどの方がそば湯割り。焼酎のカドをまるめておいしく飲める」と店主の長峰淳さん。そば湯は濃いめの方が合うそうで、そば本来の甘みと香りが増幅され、料理の味も引き立ててくれる。

そば湯割りは、そば店ならではの飲み方と思われがちだが家庭でも簡単だ。水100ミリリットルにそば粉小さじ1程度を溶いて火にかけ、沸騰してとろみがついたら、軽く温めておいた焼酎と合わせて熱々のところをいただく。割り方はお好みで、ちなみに試飲会では焼酎6に対しそば湯4で提供した。

「土浦小町は地域の名を冠した『おらが焼酎』として多くの方に興味を持たれ、喜んでいただくことができた。今後も製造を続け、県内外に周知を図り、新たな土浦ブランドとして成長させていきたい」と露久保さん。来年度の仕込みへの期待も高く、詳細はこれから協議するが、度数の高いプレミアム焼酎などの方向性も検討したいという。(池田充雄)

◆本格そば焼酎「土浦小町」 720ミリリットル入り1500円(税込み)。取り扱いは県内の大型店、酒販店、土浦市庁舎1階の「きらら館」、同市小野の「小町の館」など約40店。東京では中央区銀座にある県のアンテナショップ「イバラキセンス」など。市のふるさと納税の返礼品にもなっている。通信販売は市農業公社ホームページ

[おわり]良い年をお迎えください。

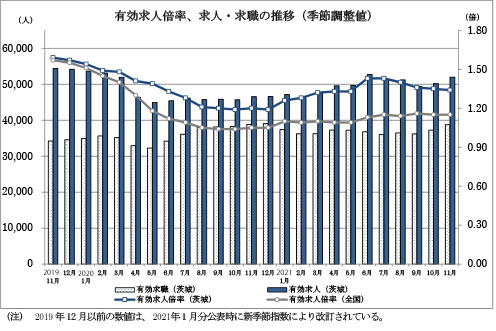

茨城労働局(水戸市)は28日、茨城県内の雇用情勢の概況(11月分)を発表した。有効求人倍率(季節調整値)は1.34倍、前月より0.01ポイント下回り4カ月連続の減少となったが、前年同月(1.23倍)より0.11ポイント改善した。全国平均は1.15倍で、1.34倍は全国14番目、関東1都6県では最も高い。

同局では「県内の雇用情勢は、求人が求職を上回って推移し一部に持ち直しの動きが見られるが、求人は弱含んでおり、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響を引き続き注視していく必要がある」としている。

11月の新規求人は、前年同月に比べ12.3%増の1万8250人となり、6カ月連続の増加となった。主要産業別でみると、前年同月比で「学術研究、専門・技術サービス業」42.8%増、「製造業」41.6%増、「運輸業、郵便業」36.8%増、「建設業」20.8%増ーなどで増加した。

一方、「卸売業、小売業」は15.1%減少した。件数的には「医療、福祉」(4506人)が常用雇用、パートタイムともに多くの求人を出している。

新規求職者は、前年同月に比べ6.0%増となり、3カ月ぶりの増加となった。

県内13ある公共職業安定所ごとの集計では、つくば、土浦両市などを管轄するハローワーク土浦が唯一有効求人倍率2倍を超え、2.05倍(前年同月2.02倍)となった。新規求職者1208人を加え、月間有効求職者数は6322人となったのに対し、新規求人は4730人、月間有効求人は1万2972人で、就職は283件だった。

【コラム・オダギ秀】公園を散歩していたら5歳くらいの元気な子が来る。で、いつも腰のポーチに入れている小さなコンパクトデジカメを向けた。アマゾンで、3500円で買った中古の小さなカメラだ。それを見て、その子が叫んだ。「うわぁ、大きなカメラ」。

その子の世代にとって、カメラと言うのは、スマホの後ろの5ミリほどの丸い穴、レンズのことなのだろう。だから、写真を専門に撮る機械なんて、大きな驚きの物体だったのかも知れない。

ある日、ボク自身を撮ってもらおうとして、若い人に、ボクのコンパクトデジカメを渡した。ここがシャッターだよ、と教えて。何枚も撮ってもらったつもりで確認したら、1枚も写っていない。「シャッター押してくれたよね?」と尋ねたら、「もちろん、ちゃんと触りましたよ」と言う。いまの一般の若者たちにとって、カメラのシャッターとは、「押す」ものではなく、「触る」だけでいいものなのだ。

時代の変化に少しショックを受けているボクは、最近、小さなカメラを買った。コンパクトデジカメの半分もない小さなカメラだが、結構使われていると聞いたからだ。そう思って気を付けてテレビなど見ていると、なるほど、よくこんなところで撮影しているなというような場面では、そんなカメラを手首に着けたり首に下げたり、ヘルメットに着けている。「ヒロシのぼっちキャンプ」だって、車のフロントに2台も着けているじゃないか。

日本製名器カメラとして定評があったニコンも、年内にはメイドインジャパンではなくなるという。国内生産はすべて止め、タイ工場に移るそうだ。だからというわけでもなかろうが、スタッフがボクに尋ねた。「冷蔵庫の中から外を、一眼レフのニコンカメラで撮れますか? ドアを開く瞬間を、中から外を」。あなたなら、どうやって撮る? ボクも、中から撮れるカメラを買ってしまう。今は、そんなカメラが簡単に手に入るのだ。

もちろん、大きなカメラでていねいに撮った写真の価値と、小さな、今に対応したカメラによって撮ることを比較することに、意味があるか否かの話ではない。映画やテレビがいかに発達しても、文学の価値が下がることはないことと同じだ。もともと、違うものなのだから。

だが、しかし。いま我々は、何と変化する時代に生きていることだろうと、愕然(がくぜん)とすることが多い。テレビや電話のダイヤルを回さなくなったように、カメラのシャッターは触るものなんだよ。(写真家、土浦写真家協会会長)

筑波大学蹴球部からプロサッカーチームへ加入する6選手の合同記者会見が27日、つくば市天王台の同大学会館特別会議室で開かれ、各選手が来季への意気込みなどを語った。今年は6人中5人がJリーグ1部のチームに進むなど、日本のプロサッカー界における大卒選手の存在感がいっそう高まりそうだ。

清水エスパルスに内定した山原怜音選手は、大学ではサイドハーフやサイドバックとしてゴールやアシストを量産してきた。「清水では持ち味の攻撃力を生かして多くの試合にからみ、クラブの勝利のため日々努力したい」と語る。両足からの精度の高いキックが持ち味で「クロスやミドルシュートなど得点に直接結び付くプレーをしたい。どこで出てもチームの勝利に貢献できると思うが、一番強みがあるサイドバックで主にやりたい」と意気込む。

柏レイソルに加入内定の加藤匠人選手は「巧みな技術と鋭い観察力の頭脳派ボランチ」とのチーム評。今季は大学と並行し、柏の特別指定選手としても活動してきた。「柏は小5から高3まで7年間過ごした愛するクラブ。幼いころからのプロ選手への夢がかない、責任と覚悟が増してきている」。目標はクラブのレジェンドである大谷秀和主将を超えること。「大谷選手は小学生のときからのあこがれ。今の柏のボランチには球際に強い選手がそろっているが、その中でポジションを勝ち取りたい」

角田涼太朗選手は今年7月、横浜Fマリノスでプロ選手としてのキャリアをスタートさせている。「半年間マリノスでプレーし、自分の決断は間違ってなかったと胸を張れる。来年は勝負の年。自分のプレースタイルを順応させ、自分にしかできないプレーをしたい」武器は対人の強さと正確なキック。左利きでセンターバックとサイドバックの両方をできる希少な選手だ。「ビルドアップで相手がプレスをかけにくい利点を生かし、自分の持ち味である攻撃の起点となるパスを供給したい」

井川空選手は北海道コンサドーレ札幌に内定。「高い守備力と正確な技術で試合の流れを引き寄せる」とされるユーティリティープレーヤーで、大学ではボランチ、センターバック、サイドバックを務めた。「札幌ではボランチで勝負したいが、どのポジションで試合に出ても自分の力を100パーセント生かし、チームに勝利をもたらしたい。ピッチを広く使える展開力や運動量などダイナミックさが取り柄。チームのため献身的に戦い、ボールを刈り取る姿を見てほしい」

小林幹選手はシンガポールプレミアリーグのアルビレックス新潟シンガポールに内定。「U23のチームなので1年がリミット。その間にどれだけ成長できるかが試される。逆輸入され、この5人と同じJリーグのピッチに立つことが目標」。フォワードからボランチまで攻撃的ポジションは全部経験があるが、クラブからはボランチとして期待されているという。「全試合フルタイム出場し、攻守に圧倒的な存在感を放つことが必要。小林のチームと言われるくらいになりたい」

森海渡選手は柏レイソルに内定。今は大学3年だが角田選手同様、蹴球部を退部してのプロ入りとなる。「大学で4年間プレーする選択肢もあったが自分のキャリアを見据え、もっと上へ行きたいと決断した。この決断をして良かったと思えるようになりたい」。今季関東大学リーグ1部で14ゴールを挙げ、トップスコアラーに輝いたストライカー。「控え目だが来季目標は5ゴール。FWは結果が全ての世界。スピードや得点感覚では負けてなく、一年目から活躍したい」

近年は角田選手や森選手のように、大学卒業を待たずしてプロ入りする例が増えている。筑波大蹴球部の小井土正亮監督は「一昨年の上田綺世選手(法大→鹿島)らが道筋を作ってくれ、大学生でもこれほどのプレーができるという見本となり、戦力として考えてオファーしてくれている」と分析する。だが、選手として評価されたから即プロになれるといった甘い考えではいけないと指摘する。「学生として学業も十分やっていることが大前提。大学にサッカーだけをしに来ているようではプロとして通用しない。所属する部の仲間を納得させ、快く送り出してもらえるような努力をしてきたのか。そうでなくてはプロへ行っても応援される選手にはなれない」

例えば角田選手は、傍目には一足飛びにプロ入りしたように見えても、本人としては満を持してという思いが強いそうだ。昨年10月に横浜Fマリノスに内定し、特別指定選手としてプレーも経験したが、今季前半は学業に専念。「筑波大に進んだ意味は人間的成長やセカンドキャリアを考えて。だから学業をおろそかにしたくなかった。教育実習はさまざまな経験ができるのでぜひ行きたかったし、そのタイミングが被ったので半年間の猶予をもらった」

森選手もまた入学時からプロキャリアを見据え、目標高く取り組んできた。1年次から積極的に授業に出て、3年で卒業に必要な単位はすべて取得。教育実習だけはあきらめたが、これは後から好きなタイミングで行くことができる。小井土監督も「選手として飛びぬけた能力を発揮し、大学ではやり残したことはないと思えるほどの活躍を見せたのだから、さらに上を目指したいという思いが芽生えるのは自然なこと。学生の本分とサッカー選手としてのキャリアとの間で何が大事か考えてあげ、できる状況にあるならトライするという選択も指導者として尊重したい」と巣立ちを温かく見守る。(池田充雄)

【コラム・斉藤裕之】我が家の扉は全てもらってきたものか、リサイクル屋で安く買ってきたもの。その中で、上下が大きな曇りガラスになっている木製の引き戸が2対ある。1対はアトリエの掃き出しに、それから残りの片方は子供部屋の扉に、もう片方は下のガラスを板に変えて風呂の扉として使っている。ちなみに1枚1000円だった。

その風呂の扉が引っかかっているような感じで、開け閉めにコツがいる。今まではそれほど不便に感じたことはなかったのだが、孫を風呂に入れた時にこの扉が片手で開けにくいので、修理することにした。要するに、戸車を調節するか交換すればいいのだが、いっそつり戸の方がいいのかなと思い、とっておきの扉を引っ張り出して算段し始めた。

この木製の扉は、卒業した高校のピンク色に塗られた古い建物(ピンク校舎と呼ばれていて文化部の部室だったらしいが私は入ったことはなかった)を壊す時に、縁あってもらい受けたもので、台風に追いかけられながら車の屋根に積んで山口から持ち帰った思い出の品だ。

ところが、ホームセンターに材料を買いに行って、急に面倒に思えてきた。結局、新しい戸車を買って帰った。風呂に使っていたので戸車は傷みがひどかったが、薄い板を挟み込んで高さを調節しながら戸車を変えた扉は実にスムースにレールの上を動いた。ついでに、浴室側だけペンキを塗りなおそうと思い、使いかけの鈍いみどり色の缶があったのでそれを塗った。

我が家の風呂は腰の高さまでブロックでできていて、その他は壁も天井もすべて杉で作ってある。ブロックの表面は船用の塗料でざっくり塗ってあって、杉は20年経ってもさほど傷んでいない。床は建築現場用の歩み板がちょうど4枚分ほどの幅で、痛んだら簡単に替えられる。そんな風呂に、このみどりの扉はしっくりとなじんだ。

でも、なんだか塗料の垂れ具合が妙だったので、老眼鏡をかけて缶をよく見てみた。「鉄部、門扉用油性塗料、カントリーグリーン」とあった。水性塗料と間違えて油性を塗ってしまった。いよいよ老人力を発揮か? しばらく匂いが残ったが、結果的に水には強い扉となったのでよしとした。

これで、孫を抱えたままワンハンドで扉を開けて、「でるよー!」と大声で叫ぶことができる。

先日、東京から帰ってきた次女が、「こんな家よく建てたね…」と改めてつぶやいた。いやいや、時代がやっと追いついてきたのよ。確かにきれいな「おうち」ではないが、美しく古びていくリユース、サステイナブルかつカーボンニュートラルな「我が家」は間もなく20回目の正月を迎える。そうそう、孫が転げ落ちないように、階段の手すりと2階の柵を作らなければ…。(画家)

野菜やお魚・お肉などの生鮮食品はじめ、牛乳やパンなどの食品類を軽車両に積み込んで走る「移動スーパー」が土浦市内でもよく見られるようになった。運営するカスミ(本社・つくば市、山本慎一郎社長)に聞くと、昨年10月から同市内での運行を開始し、今年7月には2台目が投入された。今月からはいわゆる「街なか」の川口町中央出張所、鷲宮神社、龍泉寺などを販売場所として巡回するようになっている。

かつて「商都」と呼ばれた土浦市の旧市街地、「目抜き通り」とも称していた亀城公園~土浦駅の駅前通りからは大型店ばかりかコンビニも消え、地域住民の買物難民化が著しい。免許返納者も増え、郊外スーパーへの買い物は高齢者世帯には大きな負担になっている。

人口減少や少子高齢化の影響により流通機能や公共交通網が弱体化したことで、日常の購買行動が困難になった「買い物弱者」は、都市部・農村部を問わずに増えている。カスミビジネス変革本部の君和田勉UXデザインマネジャー(62)は、移動スーパーを「あくまで弱者支援からの社会貢献活動」と位置づける。

肩書のUXはユーザーエクスペリエンス、顧客サイドが感じる使いやすさや経験を商品やサービスに生かすセクション。無店舗販売やネットスーパーなどの事業を手掛けるが、移動スーパーについてはコロナ禍以降目立ってきた宅配・デリバリーの業態開発的な見方はしてほしくないという。日常の買い物に困った地域の自治会などの働きかけを受け、行政の支援要請にカスミが運営協力するというスタイルを取っている。

2013年3月につくば市で開始され、以降、茨城県内12市2町、千葉県7市1町、埼玉県1市1町、栃木県2市、合計車両31台が運行されている。

土浦市内は並木店、高津店が拠点店舗となり、2ルート合計78カ所の販売場所を週1回から2回のペースで回る。積み込まれるのは野菜・お魚・お肉などの生鮮食品、豆腐・牛乳・パンなどの日配品、調味料・菓子などの加工食品、おにぎり・弁当、日用品など生活必需品約650品目。「次に来るとき水をケースで持ってきてほしい」などの注文にも極力応えているという。

「ちょっとでも、同じ時間帯に同じ場所にご近所さんが集まってのコミュニケーションは、家にこもりがちなお年寄りにはプラスになると思う」と君和田マネジャー。買い物は基本、負担ではなく楽しいものだという思いがある。(相澤冬樹)

【コラム・先﨑千尋】「東海村議会が大変だ」。村の友人が知らせてくれた。何が大変なのかを調べてみた。

顛末(てんまつ)はこうだ。日本原電東海第2発電所の再稼働について今年3月、水戸地裁は避難計画の不備などを理由として認めない判決を出している。原発に大きく依存している村の商工会は「これは困った、東海第2が再稼働しなければ商売が成り立たない」と考えた。そして4月30日、議会に再稼働を求める請願と速やかな避難計画を村が策定するよう求める請願を出した。

文面には「村内商工業者が自立し、安心して健全な経営を維持継続させるために、東海第2の再稼働に伴う広域避難計画の策定についての議論を進めていただくよう」とある。水戸地裁の判決が避難計画策定を再稼働の条件にしているので、議会が請願を通して、村当局に早く避難計画を作るように圧力をかける狙いだと読める。

一方、原発の再稼働反対を訴える「3.11を忘れない東海村アクション」も、6月に「計画策定には慎重を期し、住民との合意が必要だ」とする請願を出している。同村では、2016年5月に避難計画の素案を公表しているが、計画の策定には至っていない。

12月17日に開かれた議会原子力問題調査特別委員会では、商工会からの請願をめぐって激しいやりとりがあった。

18日付「茨城新聞」によると、賛成する最大会派の議員からは「請願は早期に策定するか慎重に進めるべきかが論点で、同計画の中身の審査ではない」「今できる最大限の計画を作ることが事故時のリスク低減につながる。その後見直しながら実効性を高めていくべき」などの意見が出され、採決を求めた。他の議員からは「専門家や福島原発事故避難者らの話を聞くなど、さらなる調査が必要だ」「実効性のない計画を作ることは村民を不安にさせる」などの意見が出され、採決は時期尚早とした。

同委員会では議論の末に採決を行い、次回に論点を整理し、請願を採決することを多数決で決めた。来年1月の委員会で採決の見通しだ。

原発再稼働の条件の一つに「実効性ある避難計画の策定」ということがあり、国や茨城県知事のこれまでの説明では「具体的かつ合理的だと国の原子力防災会議で了承されること」となっている。請願に賛成する議員は「中身ではなく、形だけでいいから早く作れ」という考えのようだが、そのような計画では、原子力防災会議では通らないのではないか。それよりも、私は「東海村が不十分な避難計画でもOKした」という事実が広まることの影響を懸念する。

東海村は日本の原子力発祥の地だ。村の経済は原子力とともに歩んできた。さらに村民あっての商工会だ。もし東海第2が事故を起こせば、村はなくなり、商売もできなくなる。それなら「安全対策を万全にし、避難計画も万全なものにしてほしい」という請願にすべきではないか。この商工会の請願は、村民全体の安全ではなく、自分たちの商売のことしか考えていないようだ。

委員会では、これまでに請願の内容や避難計画の中身について議論されることはなかったという。東海第2の再稼働は、これからの村、そして私たち周辺の住民にとっても極めて大事な課題だ。東海村の議会や村長の考えだけで決めてもらっては困る。まず村民が議会の動きに強く関心を持ってもらいたい。(元瓜連町長)

つくば市に開業し8年目となるタイ古式マッサージ店。一昨年からコロナ禍を受けて客足が大きく落ち込み、大変な2年間だったという。運営するタイ人のラタナ・コックァさん(56)はコロナ禍で来店する人について「体の疲れというより、心の疲れ、ストレスを持ってお店に来るお客さんが多くなった」と話す。都内に勤務していてテレワークになり、在宅で仕事をしている人や、オンライン授業で課題に追われている学生も少なくなく、目や肩の凝りを訴えて来店する。「ムートン」はタイ語で「黄金の手」の意味。「首と頭を長くもみほぐしてほしい」「そこをもっと強めに」など、それぞれの要望に応じながらリモートワークの疲れを癒している。

タイマッサージは一昨年末、ユネスコの無形文化遺産に登録された。これを機にさらにタイマッサージのすばらしさを広めたいと思っていた矢先のコロナ禍。昨年は非常事態宣言の影響もあって月の売り上げが3分の1から4分の1以下になり、一人の客も来ない日が何日もあった。

このままでは借りている店舗の家賃が払えない、と経済産業省が支給する家賃支援給付金の申請を行い、昨年10月に給付を受けた。デスクカウンターにパーテーションを設置するなどの対策も行い、昨年11月には感染防止対策に取り組む事業者が申請できる「いばらきアマビエちゃん」システムに登録。コロナ禍以前は、支払いは現金のみの対応だったが、非接触での支払いができるようにとバーコード決済も導入した。自分とスタッフの健康管理も考えるようになり、それまで無休だったのを、毎月第3水曜日定休とした。

3人のスタッフがタイ人。ラタナさんもスタッフも1年から2年に一度は故郷タイに帰省していたが、もう丸2年以上帰れておらず寂しいという。今年8月には全員が2回のワクチン接種を終えた。心配していた副反応も思っていたより軽く済み、すぐに仕事に復帰できてほっとしたと話す。

9月頃にはお客さんの中にもワクチン接種を終えた人が多くなってきた。戻ってきた常連客からは「長い間来られなくて店がつぶれたのではないかと思った。洗濯物が出ていたから、開いていると思って来た。つぶれなくてよかった」と心配された。

今年1月から夏にかけては客足が戻ったものの、売り上げは例年の半分から3分の2程度。8月から9月は県非常事態宣言の影響で、入っていた予約がキャンセルになることもあり、一進一退の状態が続いた。秋になり感染者も減って好調かと思ったが、次はオミクロン株への不安が出てきた。「来てくれたお客さんのおかげでなんとかお店を続けることができた。なんとか収まって、来年こそはタイに帰れたらいいな」。年末は30日まで、年明けは3日から営業する。(田中めぐみ)

◆ムートン・マッサージセラピー(つくば市竹園2-6-1)電話:029-811-6108

https://beauty.hotpepper.jp/CSP/kr/reserve/?storeId=H000471138

【コラム・佐々木哲美】自然豊かで春夏秋冬の多様な変化を見せる里山には、若者たちの元気な姿が似合います。認定NPO法人「宍塚の自然と歴史の会」では、小さな子どもから大人まで様々な世代の人たちを受け入れてきました。それは、広く宍塚の里山を知っていただかないと保全に結びつかないと考えているからです。

特に次世代を担う大学生が参加しやすいように気を配り、多くの大学から学生を受け入れてきました。地元の茨城大、筑波大、筑波学院大をはじめ、法政大のサークル、東京大のゼミ、NPO法人ドットジェピーからの大学生などです。また、宍塚里山をテーマにした卒論や論文で博士号を取得した方も多くいます。内容も自然系だけでなく、保全手法に踏み込んだ社会系、地元集落まで入り込んでの歴史系まで多種多様です。

その中でもユニークな取り組みが筑波学院大OCPです。学院大では、平成17年度から「社会力」育成を目的に「OCPプログラム」に取り組んでおり、大学と地域が連携して教育に関わる先駆的な取り組みとして、全国から注目を集めてきました。

OCP(Off Canpus Program)とは、大学のキャンパス内だけでなく、つくば市およびその近郊地域をキャンパスにして、社会力を育成するプログラムです。学生が希望する団体で30時間以上活動するもので、参加すると単位がもらえます。残念ながら、17年続いてきたOCPですが、学校の方針で今年が最後になるようです。

当会では、当時の門脇厚司学長と何度か意見交換をして、趣旨に賛同して毎年受け入れてきました。同大では、学生の興味や関心に応じた最適な受入れ団体との橋渡しは教職員だけでは困難とし、外部から「社会力コーデネーター」を業務委託契約で採用しました。その「社会力コーデネーター」の1人が、当時の里山さわやか隊の隊長だった野島伸三さん(故人)のおいだったことから、より付き合いが緊密になりました。

参加する学生は毎年3~5名で、会の観察会、保全活動の行事に参加して学びます。どちらかというと身体を動かし体験したいと、里山さわやか隊、田んぼさわやか隊、自然農田んぼ塾への参加が多くなりがちです。学生にとって、ノコギリ、スコップなど道具使い方など基本的なことから、様々な年齢層との交流など、刺激的だったと思います。その反面、もっと深いところでつながり合えなかったかなと反省もあります。

筑波学院大の「社会力の豊かな人間」とは、様々な人たちとよい関係を作りながら、仕事や様々な活動を通して、自分から進んで「社会の一員」としての、「市民」としての義務と責任を当たり前のこととして果たすことを喜びにし、それを生きがいに、社会の運営に参加できる人間のことです。すぐに成果は見られないでしょうが、将来は必ず成果が表れてくると信じています。(宍塚の自然と歴史の会 副理事長)