県立つくば特別支援学校(つくば市玉取)の知的障害教育部門高等部3年生24人が11、12日の2日間にわたり、オンライン修学旅行「めんそーれ沖縄」を満喫している。

当初5月に3泊4日の日程で予定していた沖縄修学旅行がコロナ禍で中止となったため、沖縄を様々な形で体験、学習できるよう計画された。

この日に向けて教員らは、首里城の大きな絵を描いて教室の壁に飾ったり、段ボールで守礼の門を手作りして教室の入り口に設置するなどした。

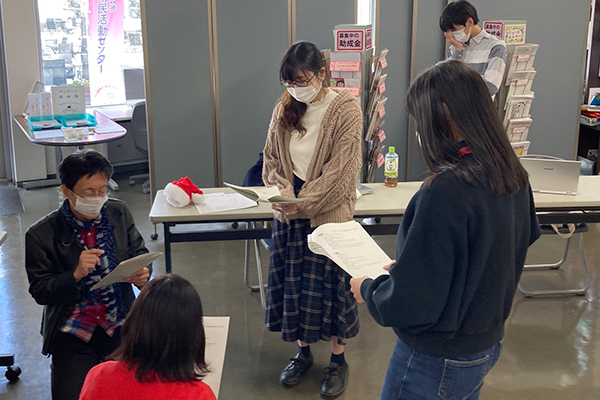

11日はまず、修学旅行で訪れるはずだった首里城や美ら海水族館などをグーグルストリートビューを使って訪ねた。続いて、沖縄を代表する伝統的染色技法、紅型(びんがた)でバッグに色を付ける体験をした。

昼食は、近隣の沖縄料理店に注文し、沖縄そばや沖縄炊き込みご飯、ラフテー(豚角煮)、紅芋のコロッケ、サーターアンダギーなど8品を実際に堪能した。

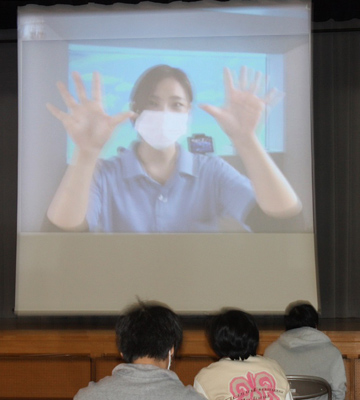

午後からは、体長8メートルを超えるジンベエザメがいる沖縄美ら海水族館とライブ中継を結び、オンラインで水族館を訪ねた。「ジンベエザメはどれくらい大きいの」など、水族館スタッフのクイズに答えながら、水槽を泳ぐ魚を見たり、水槽の裏側の様子を見るなどした。スタッフがエサを与えると、ジンベエザメが海水と一緒にオキアミを一気に飲み込む映像を見た生徒たちからは「すごい」など、感嘆の声が出た。

2日目の12日は、沖縄の歴史を学んだり、伝統芸能エイサーを踊ったり、教員らが壁一面ほどの大きさに描いた首里城の絵の前で集合写真を撮るなどする。参加した後藤優和さん(17)は「沖縄だと感じ、結構楽しい。飛行機に乗ったことがなかったので(実際に行ったら)緊張したと思う」などと話していた。

オンライン修学旅行を準備した3年学年主任の赤平雅人教諭(52)は「生徒たちは入学当時から修学旅行を楽しみにしていた。去年の5月からは沖縄の文化や史跡、物産などを事前学習してきたので、沖縄に行けなくても沖縄の雰囲気を味わってもらいたい」と話している。