「第16回土浦カレーフェスティバル」が23、24日の2日間、J:COMフィールド土浦(川口運動公園)で催される。土浦のご当地カレーといえば「ツェッペリンカレー」だ。学校給食にも出されていることから今や土浦の子供たちのソウルフードにもなっているという。今年は、世界最大級の飛行船ツェッペリン伯号が土浦に寄航してちょうど90周年に当たる。カレーフェスティバルを前に、土浦日大中等教育学校の5年生(高2)3人が、ツェッペリンカレーの歴史をひもとき、土浦がなぜ「カレーのまち」と呼ばれるのかを探った。

給食のツェッペリンカレー。盛り付け方は子どもたちの自由(土浦第一給食センター提供) 【高校生ライター/酒井明日香、笠倉斗真、石田日菜子】 土浦では2004年から毎年、カレーフェスティバルが開催されている。今年は市内のレストランや飲食店28店のほか、全国各地から計50店が出店して、土浦をカレーの街として盛り上げる。

カレーを通じたまちおこしは、老舗料亭「霞月楼」の専務、堀越雄二さんらによって取り組まれた。堀越さんによると、ツェッペリンカレーの名称は、当時世界最大級のドイツの飛行船「ツェッペリン伯号」に由来している。

90年前の1929年8月、ツェッペリン伯号は世界一周の途中で、霞ケ浦海軍航空隊(現在の阿見町と土浦市)の飛行場に寄航した。第一次世界大戦に勝利した日本はベルサイユ条約に基づき、ドイツから飛行船用の格納庫を押収し霞ケ浦飛行場に移設した。その飛行船用格納庫があったこと、近くに湖畔があり見晴らしがよく風が穏やかなことから寄港地となった。その格納庫は長さ240メートル、間口73メートル、高さ35メートルもある巨大なもので「押収格納庫」と呼ばれていた。

全長236.6メートル、最大直径30.5メートルもある巨大な飛行船に、県内だけでなく東京などからも見物客が押し寄せた。ツェッペリン伯号を見るために4日間で30万人の見物客が集まり、「君はツェッペリンを見たか」という言葉が合い言葉のように広くに知れ渡ったといわれる。

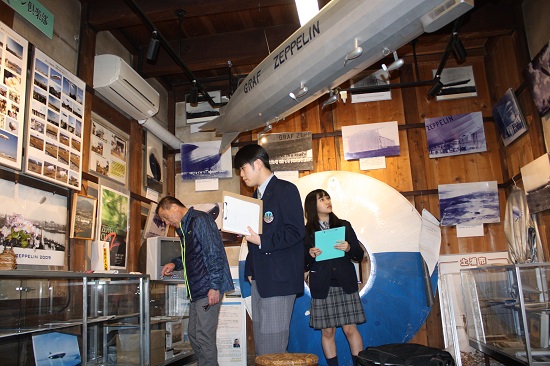

堀越雄二さん(左)に土浦のカレーの歴史を取材する高校生ライターの石田日菜子さん(中央)と笠倉斗真さん(右)=土浦市中央、霞月楼 乗組員にカレーふるまう 当時、飛行船の乗組員を歓迎し、カレーを振る舞ったという。当時のレシピを探し当て再現した堀越さんは「少し粉っぽくて、今の人の口にはあまり合わなかった」と振り返る。右籾でとれたジャガイモ、霞ケ浦のシラス、川魚などが入っていた。ただし当時のレシピは紛失してしまい、今はもう「幻のカレー」だという。

その逸話をもとに、土浦商工会女性会が現代風にアレンジしたツェッペリンカレーを考案し、2004年から「食のまちづくり検討委員会」が組織され、カレーによるまちおこしの取り組みが始まった。

現在ツェッペリンカレーは土浦名産のレンコンなどを使うルールになっている。レトルトとしても市販されており、地元野菜と茨城の銘柄豚肉ローズポークが入っている。

学校給食で大人気 学校給食で出されているツェッペリンカレーについて管理栄養士の御代彩乃さん(中央)らに取材する高校生ライターの酒井さん(左)=土浦市下高津、土浦第一給食センター 土浦市の小中学校では2006年2月からツェッペリンカレーが小中学校の給食の献立にも登場する。土浦の歴史に親しみながらおいしく食べてほしいと、現在は年に3回給食に出る。土浦生まれの記者も小学校の時に食べたことがあり、楽しみにしていたメニューの一つ。

給食とはいえ、具材には土浦産のレンコンで作ったレンコンチップス、ブロッコリー、ジャガイモが添えられている。ライスはターメリックライスで、仕上げにはガラムマサラと本格的なカレーだ。

土浦第一給食センターの管理栄養士、御代彩乃さんによると、ツェッペリンカレーを初めて給食に出した時は多少辛かったそう。これを子どもの口に合うようにフルーツチャツネの量を増やして何度も改良を繰り返した。そのかいあってか今ではとても人気のメニューとなっており、残飯もほとんどないという。

給食に出されることになった理由は、ツェッペリン伯号についてカレーを通して楽しく学べて、土浦の歴史をたくさんの子どもたちに継承できるからだそうだ。

亀城プラザに20分の1の模型 現在、亀城プラザにツェッペリンの20分の1の模型、「まちかど蔵 野村」の蔵の一つにツェッペリンの資料が展示されている。堀越さんが所属する「土浦ツェッペリン倶楽部」が作成、収集した。堀越さんは現在同倶楽部の広報担当として活動する。

同倶楽部は飛行船による街づくりをテーマに結成された。模型は市制施行60周年を記念して製作した。20分の1とはいえ全長12メートル、最大直径1.4メートルと巨大だ。設計図をドイツから取り寄せ約2カ月かけて完成させた。

堀越さんは今後の同倶楽部の活動について「(まちかど蔵 野村の)蔵での資料充実や紙芝居の読み聞かせなどを発展させ、たくさんの人にツェッペリンカレーを知ってもらえるように活動していきたい」と語った。高校生も交え土浦の街づくりを盛り上げていきたい。(土浦日本大学中等教育学校5年)

「まちかど蔵 野村」の蔵の一つに展示されている資料。「土浦ツェッペリン倶楽部」が作成、収集した=土浦市中央 給食のツェッペリンカレーを再現 土浦第一給食センターで作り方を教わり、高校生が、給食のツェッペリンカレーを再現した。

VIDEO

動画制作は古城聖也さん(土浦日本大学中等教育学校 報道サークル)