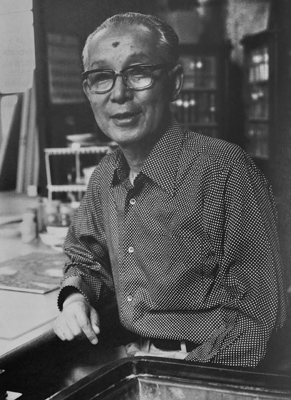

【池田充雄】日本芸術院会員、日展事務局長などを務めた日本画の重鎮、浦田正夫は土浦とも縁が深い。1910年(明治43)熊本県山鹿市生まれ。代々画家の家系で祖父は浦田雪翁、伯父は高橋廣湖、父は浦田廣香。

1915(大正4)年、父に連れられ上京。中学卒業後は画家を目指し、伝統の大和絵に近代的な造形感覚を加味した「新興大和絵」を唱えた松岡映丘に入門。並行して岡田三郎助らに洋画も学ぶ。東京美術学校日本画科に入学し、在学中の1933(昭和8)年、第14回帝展に「展望風景」で初入選。その後も帝展や文展などで受賞を重ねた。

美校卒業後は同じ映丘門下の山本丘人、杉山寧らと瑠爽画社(るそうがしゃ)を結成。後にその活動は一采社(いっさいしゃ)に引き継がれる。正夫は両団体を通じて中心的役割を果たし、仲間と共に新しい日本画の創造に取り組んでいく。

戦後の美術復興を土浦から始める

1945(昭和20)年、空襲で池袋の家を焼失した浦田一家は藤沢村(現土浦市藤沢)に疎開。1948(昭和23)年には栄村(現つくば市上境)、1951(昭和26)年には土浦市内へ転居した。その間、正夫は永田春水らと県南美術協会を設立するなど地域の美術復興に貢献。栄公民館報の表紙絵も担当した。1953(昭和28)年には東京に戻るが、その後も県展審査員などの形で茨城との縁は続いた。

1951(昭和26)年から山口蓬春に師事。蓬春も古典的な大和絵から出発し、西欧近代絵画を取り入れながら新しい日本画を模索していた一人だった。

この頃から正夫の作調も大きく変化する。端緒となったのが1952(昭和27)年の「牛」だ。当時、土浦市下高津の国立霞ケ浦病院(現霞ケ浦医療センター)に入院中、窓外に見える牧場の牛を数多くデッサンした。まず生き物としての牛を研究するために描き、次に構図や色彩を考え、試行錯誤を重ねながら作品に落とし込んだという。

自然の風景を柔らかな表情で描く

疎開先に土浦近郊を選んだのは、絵を描くのに必要な環境を考えた結果でもあった。朝昼晩と姿を変える風景があり、水辺や田園の音があり、土地の人情すら感じられる。そうした自然のすべての要素と一体となりながら、自身の琴線に触れた美を絵筆によって定着させていった。

土浦を離れてからも北関東や東北の自然に題材を求め、特に蓮のある水辺の風景は生涯の重要なモチーフになった。水彩画を思わせる柔らかな色彩とタッチを得意とし、一見すると無造作に描き上げたような印象の作品も、実は「牛」と同様に多くのデッサンや下絵の工程を経て、綿密な計算が施されている。

神龍寺障壁画に最期の思いを託す

1998(平成10)年に落成した神龍寺(土浦市文京町)本堂には、正夫と弟子で養女の浦田由佳子の手による障壁画がある。

正夫は1995(平成7)年に依頼を受けると、土浦での日々を思いながら構想を練り、写生など取材を重ねていたが、肝臓がんのため1997(平成9)年11月に87歳で他界。残された小下図を元に由佳子さんが制作を進め、完成させた。

障壁画は全部で39枚。大間天井に「龍」、外陣3室には「松」「白梅・太陽」「紅梅・月」、室中には「蓮花」と杉戸の「竹」、室中脇間には「赤牡丹・白牡丹」がそれぞれ描かれている。由佳子は「小下図には部屋の大きさに対してふさわしくないものもあり、大幅に変更せざるを得なかったが、義父の思いは引き継ぐことができたと信じている」と話している。(文中敬称略)

- 取材協力・参考資料▽茨城県近代美術館▽宝珠山神龍寺▽浦田由佳子氏▽図録「現代作家デッサンシリーズ浦田正夫展」(1987年、朝日新聞社)▽図録「茨城近代美術の精華」(1992年、茨城県近代美術館・茨城県つくば美術館)▽図録「浦田正夫の世界展」(2000年、茨城県近代美術館)▽桜村史下巻

- シリーズ協賛 土浦ロータリークラブ 土浦中央ロータリークラブ