【伊達康】県の高校野球代替大会が11日から始まる。優勝候補筆頭、常総学院の佐々木力監督にインタビューした4回目は、ノッカーの心得やスカウティングについて聞いた。

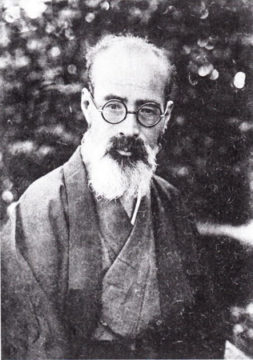

島田直也さんがコーチに

ー今年からOBで元プロの島田直也さん(日本ハム、横浜などで活躍)が投手コーチとして加わりました。島田さんが加わったことはチームにどのような影響を与えたでしょうか。

佐々木 やはりプロで活躍してあれだけの成績を残した投手なので選手の信頼が厚いと言いますか、私には言いづらいことでも島田君には話したりしているようです。

私が野手出身なので、投手目線で指摘してもらったりあらゆる面でプラスになっています。取手二高でいうとエースの石田文樹(横浜で活躍、がんにより41歳で死去)が伝説のヒーロー扱いされるんですけれども、常総学院では島田君が石田みたいな伝説のヒーローなので(笑)。その辺は子どもたちも分かっていて、目を輝かせながら会話しています。

逆転で勝つ常総へ

ー大変聞きづらい質問ですが、試合終盤、特に9回に逆転負けを喫することがここのところ続いています。逆転負けについてどうアプローチし対策を講じているでしょうか。

佐々木 逆転負けに菊地と一條が絡んでいるのがほとんどなので、最後の夏にそのあたりを本人たちがどう解決してくれるか楽しみにしています。

これだけ投げる機会がなくスタミナが持つとは到底思えないので完封、完投っていうのはないと思います。

無理して投げさせたら壊す危険性もあるし。その辺は本人と話し合いながら大会に入っていこうと思います。あまり先行しないでこの大会は逆転で勝つ常総にしたいですね(笑)。

ノッカーの心得

ー常総学院の試合前ノックは芸術作品のようにリズミカルに進んでいく印象です。よろしければノックを打つ際にノッカーとして気をつけていることを教えていただけないでしょうか。

佐々木 私の場合、シートノックの7分間で大体110本くらい打っています。どういうノックを打つかという前に、選手20人と同じ呼吸で、同じリズムで入ることを心がけるべきですね。ギリギリのプレーとかじゃなくて、リズムで一連の動作が流れるようになるのが一番きれいなノックですし、「俺がノックを打ってやるんだ。俺がノッカーで偉いんだ」ってなると、絶対に選手は固まってしまいます。

リラックスして捕りやすいようにする。次どこに打つか決まっていますし、それをきちっと選手も分かっていますので。自分が周りに魅せたくて「あと3メートル右に打ってください」とかいう要求をしてくる選手も昔はいましたね。

110本をリズミカルに打っていって、選手たちがそこに乗っかってくれれば、本当にノーエラーでいけます。昔は110本打ってエラーが1個とか2個とか、シートノックの練習をしながら数えていました。

今はそこまで考える必要はないんじゃないかと思うんですけれども。気持ちを一緒にしてノックをやるみたいなところに気を遣っていましたね。

怒っているときはやっぱりずれが出てくるので、ノックを打つときは気持ちを落ち着かせて打つ。シートノックではない普通の練習の時は引っかけたりこすったり色々打ってやります。今は変化球の球種が多いので、先っぽや根っこに当たった打球も多いですからね。そうやっていくと選手は上手くなっていくと思います。

ボールがバットのどの部分に当たって切れていくか、伸びていくか、ヘッドを立てたり下げたり当たり損ねたりというのをノックでやってやらないと、試合では何本もないのに対応できませんからね。ノックで色々見せてやると、バットにどう当たればボールがどう回転するかが分かるので、バッティングの技術的な部分もノックを見ながら学習していく選手もいました。

スカウティングで重視すべきこと

ー最後に、選手のスカウティングについてお聞きします。中学生をスカウティングする際に重要視しているポイントはどこでしょうか。たとえば体つきですとか、フォーム、足の速さ、運び方などのポイントはありますでしょうか。

佐々木 センターラインがスカウティングで一番大事だと思います。キャッチャーに関しては肩が強いというのが条件ですね。それに股関節が硬いとショートバウンドが止められません。昔は体の大きなキャッチャーがホームでクロスプレーに有利だということでしたが、今はコリジョンルール(衝突プレー防止規則)があってそんなに大きなキャッチャーは必要なくなりました。

正捕手の中山琉唯(小山ボーイズ)なんかもそんなに大きくはないのですが、三拍子揃っていて非常に欲しかった選手なので、20校近くの誘いがあった中で熱烈に誘ってうちに来てもらいました。

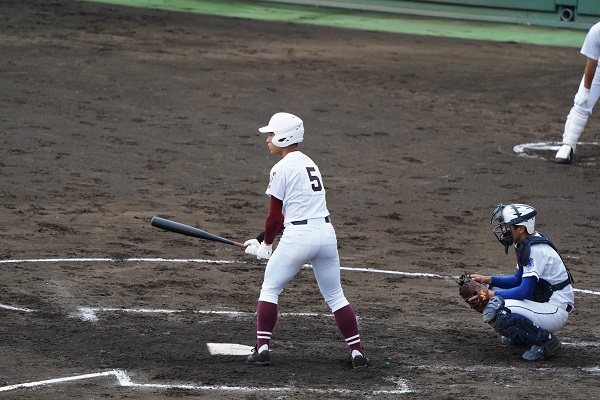

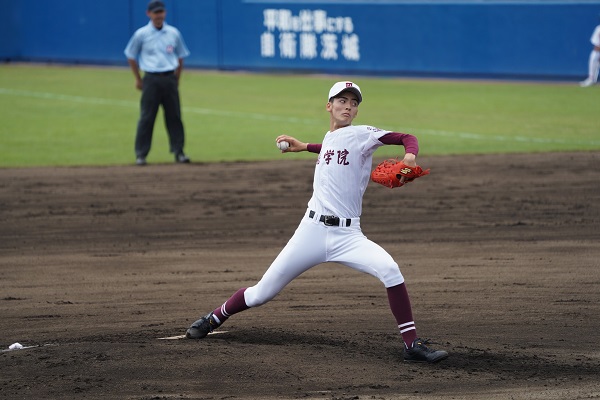

1番捕手で主将の重責を担う中山琉唯=正面㊨、昨年秋の大会

1番捕手で主将の重責を担う中山琉唯=正面㊨、昨年秋の大会ピッチャーは伸びしろを考えながら獲るっていうのが大事ですね。一條(力真、石岡中)なんかは軟式(オール県南選抜)の2番手でひょろひょろしていましたが、お母さんが大きくて、お父さんもがっちりしていますので、お母さんが大きいのでたぶん大きくなるから育ててみるかということで、大峰先生と相談して獲りにいきました。

当時180センチに満たなかったですが今は189センチです。また、取手シニアのエースとして全国でも有名だった菊地(竜雅、けやき台中)に関しては当時から137キロ放っていてできあがっていましたので是非欲しいと。できあがっている選手を獲るのも一つだし、伸びしろを計算して獲るのも大事だと思います。ピッチャーは怪我などがあり一人だけでは成り立たないですから、4人くらい獲れれば一番良いです。それも左右2枚ずついれば最高です。

ショートに関してはハンドリングと足裁きが一番大事だと思います。近年、カウンターになってボールに衝突してしまう選手が多いです。やはり肘から先で吸収できるような柔らかいハンドリングを持っている子が常総のショートにふさわしいのかなと。歴代のショートは金子誠さん(日本ハムで活躍し現在一軍野手総合コーチ)をはじめ非常に上でも活躍する選手が多いので、そういうところを見ながらスカウティングをしています。

外野に関して、以前は内野やピッチャーをやっていた子に外野をやらせたこともありました。内野ができれば外野もできるだろうと。ただやはり今は専門職というか、外野でトップクラスを獲らないと太刀打ちできません。ノックの量が少なくなったというのもあるのでしょうけれど、脚力プラスボールへ最短距離でいける感性を持った子が少なくなったので、そういう専門的な外野手を獲らないと潰しの起用では難しいと思います。

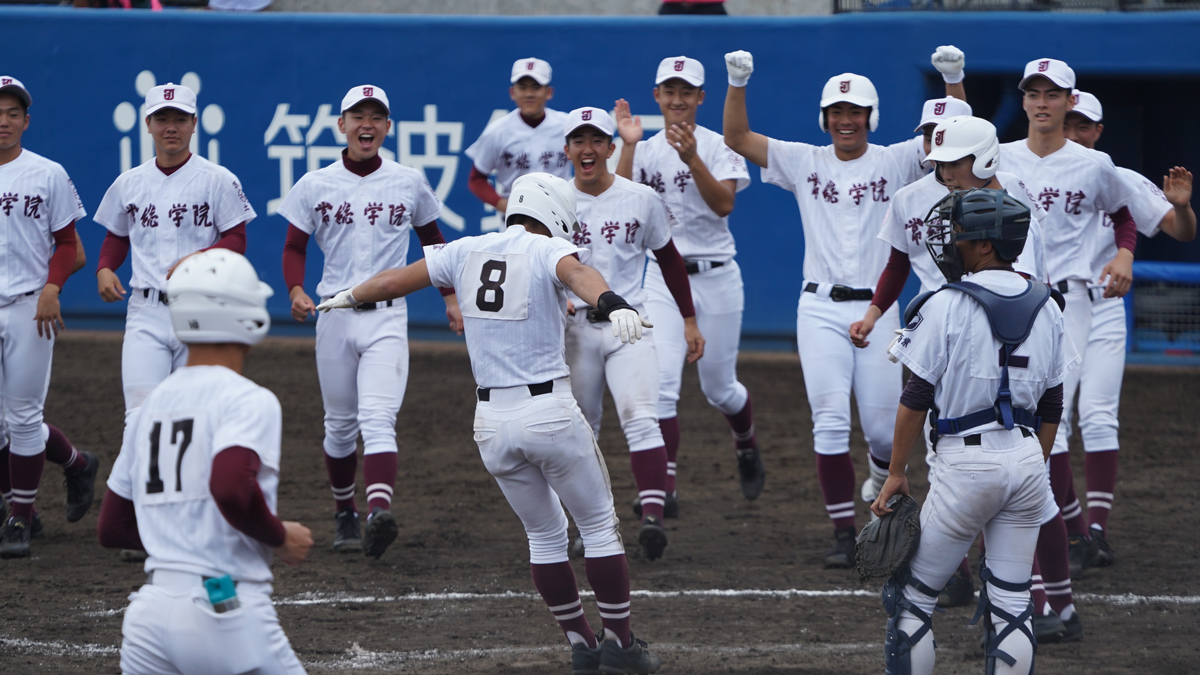

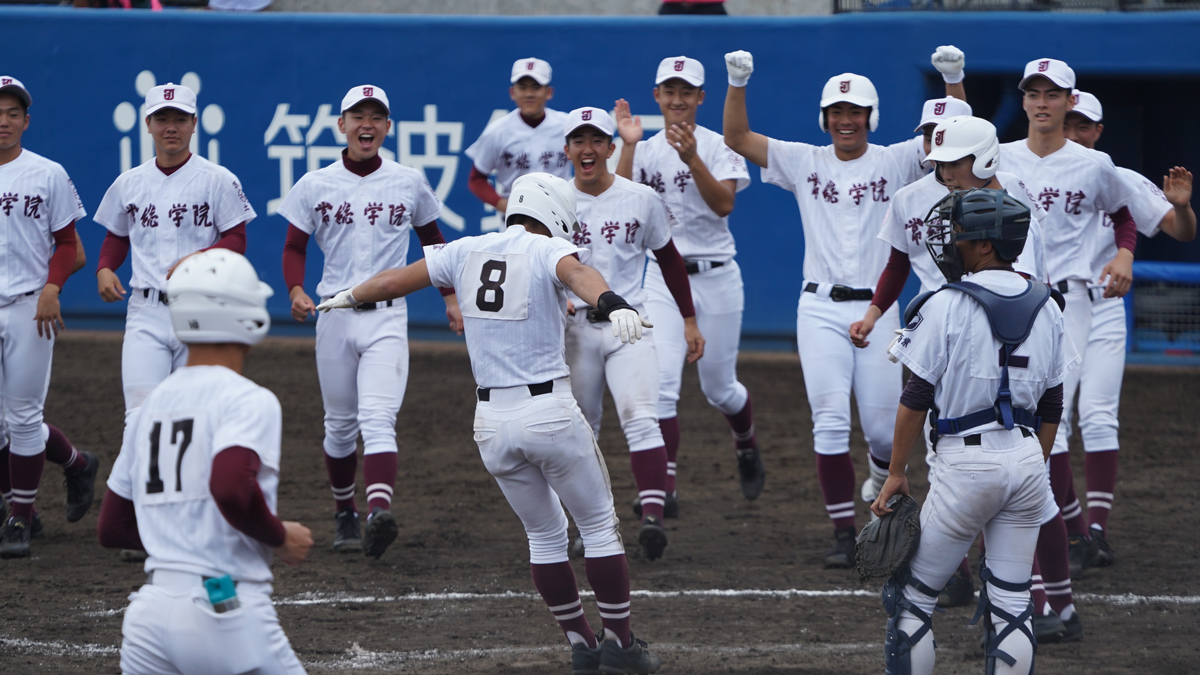

昨夏の日立商戦でコールド勝ちを決める2ランを放ち喜ぶナインが待ち構えるなか両足でホームを踏む中妻翔

昨夏の日立商戦でコールド勝ちを決める2ランを放ち喜ぶナインが待ち構えるなか両足でホームを踏む中妻翔

ーそういった面では中妻翔選手(日体大1年)は外野手として抜群の能力を発揮していましたね。尋常じゃない守備力でした。

佐々木 中妻の場合、入学したての1年春のオープン戦でいきなりセンターとして起用したのですが、絶対に抜けるよなという大きな当たりを軽々と捕っていましたので、これはセンターが出来上がったなと、安泰だなと、その時点で確信しましたよ。ピッチャーでも左で小さい子でしたけれど、コントロールが良いので重宝しました。本当にユーティリティプレーヤーでしたね。

進学先の日体大の監督さんからも、素晴らしい選手だと、春先からメンバーに入る予定であると連絡をもらっていたのですがリーグ戦がありませんでしたからね。木のバットに対応できれば十分活躍できると思っています。(常総学院監督インタビュー編 終わり)