蛯原千佳子さんの死

約20年間、県内の障害者施設に入所していた蛯原千佳子さん(60)が、今年1月に亡くなった。蛯原さんは生まれつき重度の運動障害と言語障害があり、首から下は自分で動かせなかった。しかし、いつか施設を出て、地域で暮らしたいと強く願い、5年前から障害者団体「つくば自立生活センターほにゃら」(つくば市天久保、川島映利奈代表)の支援を受けながら、一人暮らしに向けて準備を続けていた。

しかし、蛯原さんの体力面や介助者不足などで、ほにゃらの介助者と一緒に一人暮らしの練習をするのは月1回が限度で、介助者が蛯原さんの介助やコミュニケーションに慣れるのに時間がかかった。介助者さえ増やせれば一人暮らしを始められる状況までいったものの、その間に、新型コロナの蔓延により、施設でほにゃら職員との面会も制限されてしまった。会えない期間が続く中、蛯原さんは体調を崩し、亡くなった。

「もう一度、地域で生活したい」

生前、蛯原さんはほにゃらの機関誌の中で、それまでの人生を振り返り、なぜ地域で一人暮らしをしたいのか、文章につづっている。

蛯原さんは小学校から高校まで養護学校に通うため施設に入所していた。高校時代は学校で生徒会活動をしていたが、施設の中で生活していたため、親から「社会性が弱い」と言われた。その頃から、「障害者はもっと外に出ないと、健常者に理解してもらえない」と感じていたという。

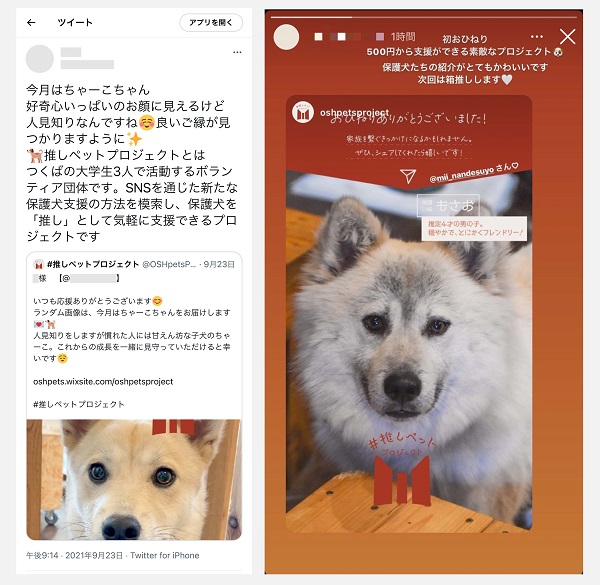

高校在学中に施設を退所し、家族と暮らし始めた。地元の大学生が運営する、障害児と健常児の交流会に関わりはじめ、会長になった。「学生と話すことで、障害に対する考え方を変えたかった」と、機関誌の中で蛯原さんは振り返る。

当時は地域で暮らしたい障害者は東京に引っ越すことが多く、蛯原さんも友人から「東京に来ないか」と誘われたこともある。しかし「茨城で生まれたから、茨城から社会を変えなくてはならない」という使命感から、茨城で生きていくことを決めた。仲間と一緒に障害者団体をつくり、「親が高齢になるなど、家族が介助できなくなったあとも、障害者が地域で暮らせる場所をつくってほしい」と、行政に働き掛けたこともあった。

40歳の頃、母親が体調を崩し、蛯原さんの介助ができなくなったため、施設に入所した。施設の中では限られた人にしか会えず、外出の機会も制限される生活だった。

それまで活動的だった蛯原さんは、おとなしくしていることができず、「もう一度、地域で生活したい」と思った。障害の進行により、以前より体は動かなくなっていたが、なんとか頬の筋肉でパソコンを操作できるようになり、2015年12月、「施設から出て、一人暮らしをしたい」というメールをつくば自立生活センターほにゃらに送った。

「一人暮らしを始めたら、今までの経験を生かして、障害のある仲間を支援したり、地域の人たちに障害について伝える活動がしたい」と蛯原さんは機関誌に綴っている。

車いすで散歩する練習から

重度障害者が介助者の介助を受けながら、一人暮らしをする場合、障害者自身が「今、何をするか」「夕食は何を食べるか」を考え、介助者に何をしてほしいか伝える必要がある。毎日、決められた生活リズムや食事の献立がある入所施設とは異なる。多くの障害者の一人暮らしを支援してきた自立生活センターには、障害者が一人暮らしを始めるための支援方法が蓄積されている。

一人暮らしを始める準備として、まず、介助者とのコミュニケーション方法や、介助者に指示を出して料理をする方法など、一人暮らしを始めるために必要な知識や技術を、すでに一人暮らしをしている先輩障害者から学んでいくのが一般的だ。蛯原さんから相談を受けた、ほにゃら事務局長で自身にも重度運動障害がある斉藤新吾さん(46)は、施設に通い、半年かけて一人暮らしに必要な知識などを伝えた。

一通りの知識を伝え終わると、ほにゃらが借りているアパートで、介助者のサポートを受けながら数日過ごす「宿泊体験」を始めるのが一般的だ。しかし、蛯原さんの場合、施設ではほとんどベッドの上にいて、自分の車いすも持っていなかった。そのため、まずは車いすを借り、介助者と一緒に施設周辺を散歩したり、近所に買い物に行くことから始め、車いすに何時間乗っていられるかを試した。施設からほにゃら事務所まで車で移動しても、蛯原さんが体力的に耐えられると判断できたことから、2017年8月から宿泊体験を始めた。

平均3~5年

宿泊体験を何泊から始めるか、最初から何人の介助者が関わるかも、本人の障害の状態や必要な介助内容によって異なる。ほにゃら代表の川島さん(39)は、「蛯原さんの場合、自分では体をほとんど動かせず、介助者が蛯原さんの体を動かす場合も、注意しないと関節に痛みが生じるなど、介助で注意すべき点も多かった。蛯原さん自身の体力がどのくらいあるのかも分からなかったため、1泊2日の宿泊体験から始め、少しずつ宿泊体験の日数や関わる介助者を増やしていった」と振り返る。

蛯原さんは24時間、介助を必要としていた。宿泊体験中、介助者が慣れるまでは、事故防止のためもあり、日中は介助者2人で対応した。夜間は介助者1人で対応したが、介助者は他の利用者の介助にも行く必要がある。また、それまで外出の機会が制限されていた蛯原さんは、施設からほにゃらまで片道1時間かけて車で移動するだけでも体力を使った。ほにゃらの介助者の勤務調整の面でも、蛯原さんの体力の面でも、宿泊体験は多くても月1回が限度だった。

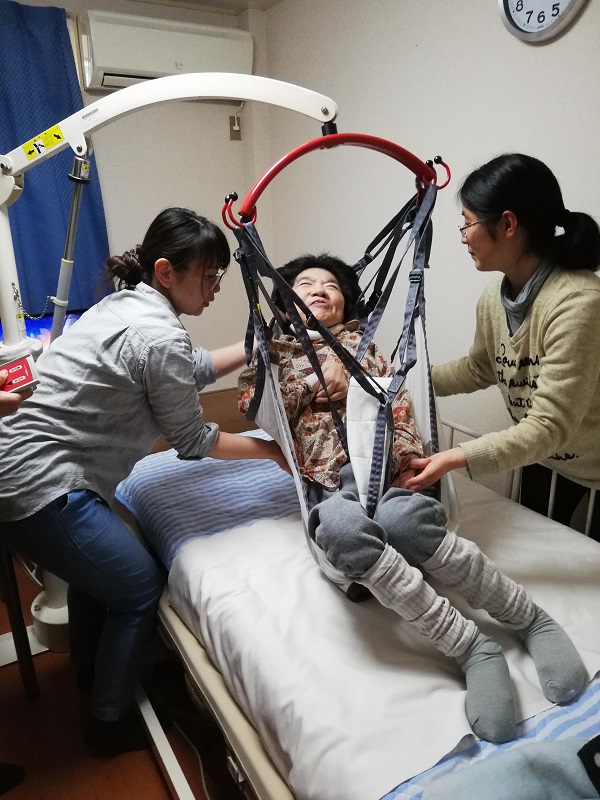

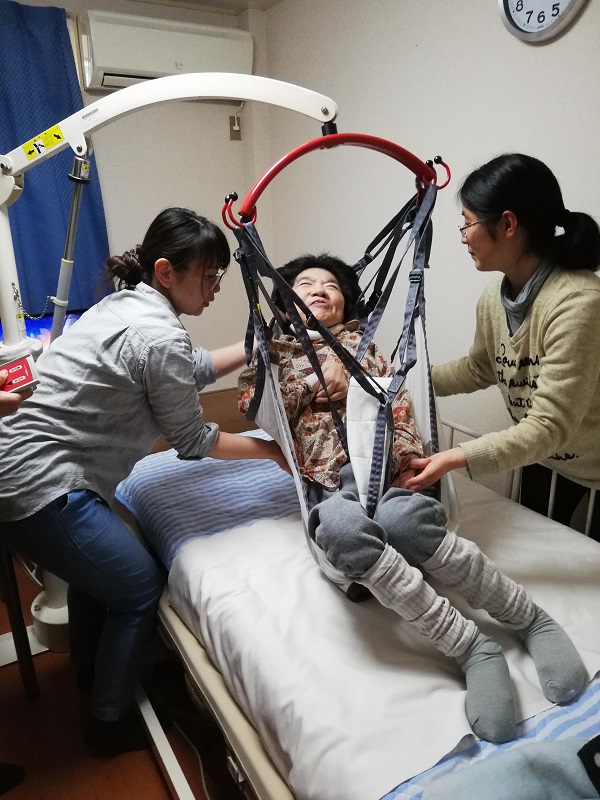

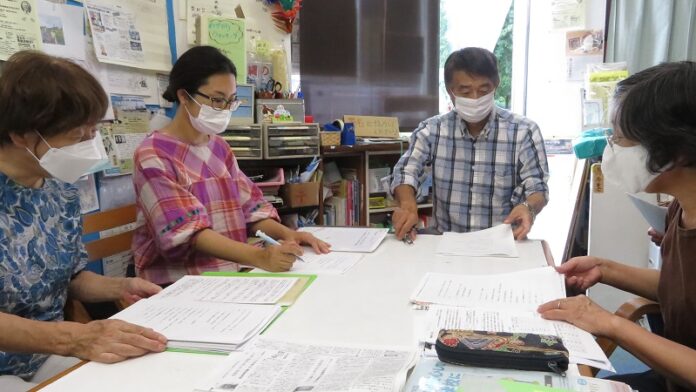

リフトを使い、一人で蛯原さんの介助をできないか試行錯誤する介助者ら

リフトを使い、一人で蛯原さんの介助をできないか試行錯誤する介助者らインフルエンザが流行する冬は、感染予防のため施設から外出することが難しく、また蛯原さん自身が体調不良で入院し、宿泊体験を中止せざるを得ないこともあった。それでも2年2か月かけて、14回の宿泊体験をおこなった。その間に、どうしたら介助者1人でも安全に介助できるか、様々な方法を試し、その都度、蛯原さんの感想を確認しながら考え、蛯原さんに合った介助方法を確立していった。

川島さんによると、施設に入所している障害者が地域で一人暮らしを始めるまで平均3~5年かかる。蛯原さんが入所していた施設はほにゃらから離れていて、宿泊体験以外では月に1回ほどしか施設に面会に行けず、一人暮らしに向けての具体的な話をなかなか進められなかったことも、一人暮らしを始めるのに時間がかかった理由だと、川島さんは話す。(川端舞)

続く

![叶わなかった地域生活(上) 写真1[2305843009252890371]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/10/07a25b783350554dfbba89cda653dbb4-696x392.jpg)

![9183882905242ef7bac5f723dc66cc23[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/9183882905242ef7bac5f723dc66cc231.jpg)

![川上美智子 15[6375]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/09/447f52b8f79d83b1fe4276dc671d84ec-696x391.jpg)

![土浦セントラルシネマズ前の交差点=土浦市川口1丁目[6321]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/09/d46a1339e71b9e004192d0792eb79188-696x464.jpg)