土浦市を拠点に、宍塚大池周辺の里山保全活動に取り組む認定NPO法人「宍塚の自然と歴史の会」(森本信生代表)が、新たな活動拠点の一つとして古民家を改築し利用する「百年亭再生プロジェクト」をスタートさせた。

里山保全活動の交流拠点に

土浦とつくばを結ぶ県道24号線(土浦学園線)沿いに、使われないまま時間が経った古民家がある。残存する記録から、少なくとも築100年以上の歴史があると考えられるという。ちょうど売りに出たのを、同会副理事長の佐々木哲美さん(69)は知り、会の活動拠点に古民家利用を考えた。佐々木さんは、会の活動をより多くの人に知ってもらいたいと考えていた。

同会は、古民家から徒歩数分のところから広がる谷津田や、その奥に位置する宍塚大池と周囲の里山で、林の整備や植生管理を通じた里山保全活動、外来生物の取り除きによる池・湿地の保全、野鳥の観察、田んぼや畑作業など、幅広い活動を展開してきた。活動を通じて、より広い人に里山への関心を持ってもらい、地域に残された100ヘクタール余の里山を守ることが目的だ。

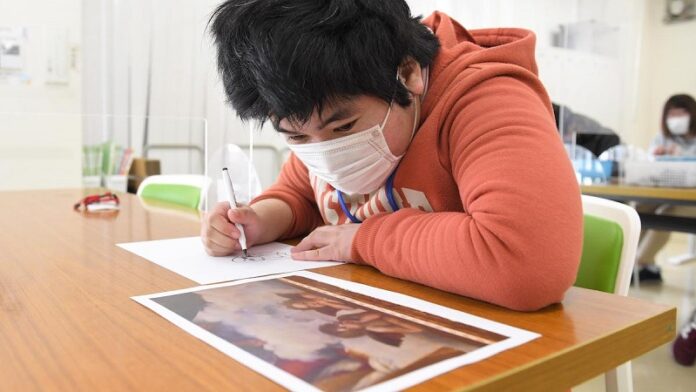

活動には、幼い子供を連れた家族や、東京などからの学生も多いが、これまで参加者が一時的に過ごせるスペースがなかった。そこで佐々木さんは、この古民家を改修し、活動参加者の宿泊・休憩所、さらに、資料展示や映像上映、講習会などを通じて里山を紹介するための場所を作り、「訪れる人同士の交流の場と活動の拠点になれば」と考えた。

同会は1989年の発足以来、開発計画と闘いながら里山を次世代に引き継ぐため活動を続けてきた。多様な活動が評価され、2013年には国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)が推奨する事業として認定を受け、14年には農水省の「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」の優良事例に選定されるなど、国内外から注目されてきた。

里山の暮らしの中で生まれた家屋

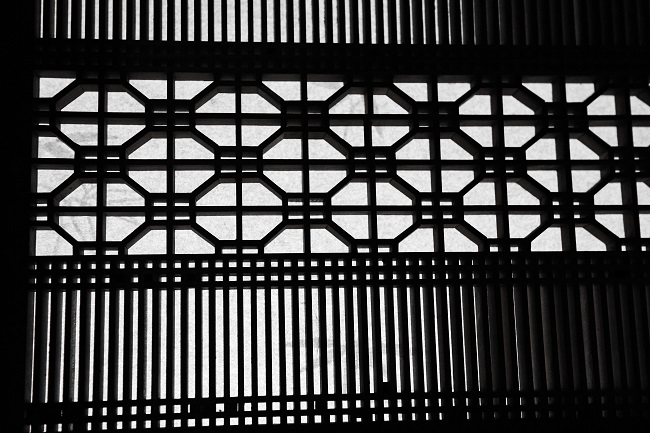

「『百年亭』を残すことは、里山を残すという会の趣旨と合致する」と話すのは、古民家再生を請け負う土浦在住の建築士、児玉理文さんだ。児玉さんは学生時代、京都の宮大工に技術を学び、現在は県内の設計事務所で古民家再生に携わっている。

この古民家には、建具や欄間(らんま)などに細かい装飾が見られることから、「地域に、それだけ職人が手をかけ、建物を作れるような豊かな文化があったというのがよく分かる」と話す。また、屋根裏にかかる長さ10mを超える松の丸太は、「おそらく地元の里山からとってきたものではないか」という。「里山とは人の暮らしと共にあるもの」と児玉さんは考える。そして「人の生活があったから里山があった。里山は人の生活とは切れないもの。そういう意味でも、里山と一緒に培われてきた集落の文化が一緒に残ることで、里山保全の活動が、より魅力と深みを増すのではないかと思っている」と話す。

佐々木さんは、里山を残すために若い世代といかに協働していくことが大切かと考えている。「児玉さんのような若い人の夢をかなえる場にもなれば」と話し、「会の目的は、100ヘクタールの里山を自然公園として残すこと。より多くの若い世代を巻き込みたい、会の活動を多くの人に知ってもらわないといけない」と、百年亭への思いを語った。(柴田大輔)

![1[2305843009284147510]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/03/12305843009284147510-696x464.jpg)