半導体の受託製造で世界最大手のTSMC(本社・台湾 新竹市)の子会社、TSMCジャパンは24日、つくば市小野川の産業技術総合研究所つくばセンター内に建設していた3DIC(3次元集積回路)研究開発センターのクリーンルームの完成を発表し、同日オープニングイベントを開催した。

半導体を立体的に積み重ねて高性能化を目指す「3次元化」技術を研究する。TSMCとしては台湾以外に初めて開設する研究拠点となる。総事業費370億円の約半分に当たる約190億円を日本政府が支援する体制を組んでおり、2021年3月に3DIC研究開発センターを設立した。これまでに旭化成や信越化学工業など国内24社の半導体関連企業が参加している。

台湾本社から魏哲家(シーシー・ウェイ)最高経営責任者(CEO)がつくば入りし、萩生田光一経済産業相と会談した。式典に臨んだ萩生田経産相は「かつて世界を席巻した日本の半導体産業は凋落(ちょうらく)著しい。過去を反省して国際連携に可能性を見いだした。3Dパッケージの技術に日本の装置、材料メーカーの支援を得てイノベーションを起こしていきたい」とあいさつした。

式典には国会議員のほか、大井川和彦知事、五十嵐立青つくば市長、石村和彦産総研理事長らが出席。口々に期待を述べた。

高度なパッケージング技術の研究

3DIC研究開発センターは、産総研西事業所のTIA共用施設に向かい合う形で建設された。2階建て施設の2階がクリーンルーム。建設規模などは明らかにされていないが、産総研によれば1800平方メートルの広さがある。研究者・従業員数の詳細も伏せられたが、台湾からの派遣と日本国内からの採用がほぼ半数になるという。

材料科学における次世代の3次元集積化技術や高度なパッケージング技術の研究を推進する。これらにより、コンピューティング性能の向上や多機能化を実現するシステムレベルの革新が実現され、従来のトランジスタサイズの縮小に加え、半導体技術を前進させる新たな道が開かれる。

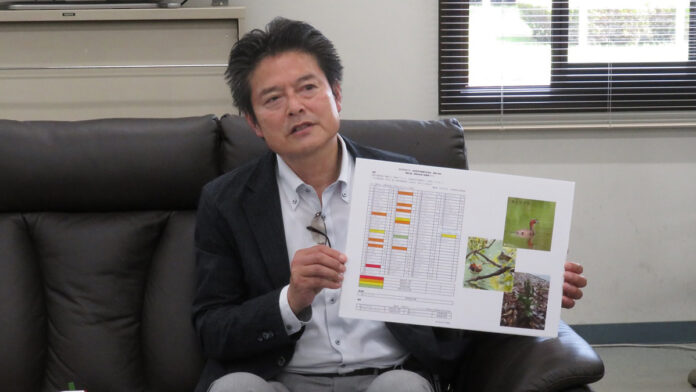

江本裕センター長によれば、半導体の性能を高めるため、ナノスケールの微細な加工によって密度を高める従来の手法では、物理的な限界が近づいているそう。発熱や静電容量の問題もあり、異種プロセスで製造した複数の半導体チップを混載し、縦方向(3次元)に集積する手法に注目が集まっているという。

この際、「日本には、世界の半導体サプライチェーンにおいて重要な機能性材料や主要技術を保有する企業が数多くあり、共にスケール(規模)を大きくしていくことで、半導体プロセスの革新に取り組んでいく」(江本センター長)としている。

同センターが技術開発に注力するのはウェハーからチップを切り出して製品化する「後工程」の部分となり、「前工程」技術に取り組んでいる産総研と共同研究の体制をとる。産総研から研究者が直接、同センターに所属して研究に加わることはないそうだ。(相澤冬樹)

![TSMC[12288]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/06/TSMC12288-696x392.jpg)

![遠隔手話サービス写真1[12145]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/06/f76dd18bec7932bcf91509f46a7a0fa8-696x392.jpg)

![P1060183 (2)[12192]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/06/P1060183-212192-696x391.jpg)