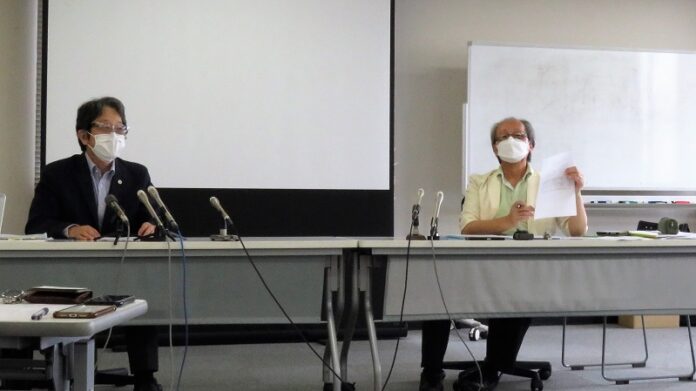

4回で延べ370人参加

つくば市二の宮にある県営の都市公園、洞峰公園(約20ヘクタール)を、パークPFI制度によりリニューアルする計画について、7月2日から計4回開催された県による住民説明会が31日、終了した。4回の説明会には延べ約370人が参加し、グランピング施設やバーベキュー(BBQ)施設での飲酒などに対して反対の声が多数上がった。

県は、多くの参加者から繰り返し反対意見が出されたことを受けて「さまざまな選択肢を考えながら検討し、つくば市とも協議して決定していく」と回答し、今回の説明会で示した計画をさらに見直すことを示唆した。

31日、洞峰公園体育館で開かれた第4回説明会には、近隣住民のほか、高校生や大学生を含め、つくば市内外から男女131名が参加した。毎回、質問が途切れず、予定時間をオーバーして終了しているが、最終回の31日は予定の2時間を大幅に超え、計4時間半に及んだ。

参加者「声を聞いてほしい」「賛成もいる」

「生の声を届けたかった」と話すのは、つくば市在住の30代の夫婦。住まいは公園から徒歩10分、数年前に県外からつくばに越してきたという。1歳になる子供が歩き始めた今年春ごろから公園を頻繁に利用するようになった。いつ来ても安心できることから、「地元の人が楽しむ憩いの場」だと感じてきた。リニューアル計画に盛り込まれる、公園内で製造・販売されるビールや、グランピングやBBQでの飲酒に対して心配の声が多数上がる中、「子どもが大きくなれば、公園を通って学校に通うことになる。その時、お酒の提供される公園を想像すると不安を覚える」と話す。質疑では「近隣住民、利用者の声を聞いてほしい」と県と事業者に訴えた。

「23日にも来ていた」と話す市内在住の60代の女性は、31日の説明会に再度参加した。その理由を、「賛成(する人)もいると伝えたかった」と話す。女性は、愛犬を連れてのドッグラン付きグランピング利用に期待を寄せる。自身の周囲にリニューアルを歓迎する人が多く、反対の声ばかりが取り上げられる報道に違和感があった。だから説明会に「自分の足で出向いてみた」。反対の人に対しても、「互いに歩み寄れたら」と話す。

現在の計画の対案も複数出された。公園の雰囲気を維持したいという男性は、グランピングではなく「公園を生かした植物園、バラ園を」と訴えた。また、公園での飲酒に反対する男性は、計画されるビール工房ではなく「たとえばヨーグルトではどうなのか?」とするなどの意見が参加者からあがった。

パークPFIは国の流れ

説明会開催に先立ち、つくば市から伝えられた懸念事項を踏まえて県は、匂いや騒音に対してBBQの位置や設備を変更し、樹木の伐採への懸念には伐採範囲を限定的にするなどの改善案を示してきた。

一方参加者からは、大規模修繕費や収支の内訳など、計画の不透明な部分への不安、酒類提供による治安への影響、樹木伐採による環境悪化への懸念、「慣れ親しんだ洞峰公園を変えてほしくない」という意見が、4回の説明会を通じて繰り返し伝えられた。

参加者からの「説明会を開いて(市民の声を聞いた上で)今後どうするのかを決めるのかと思っていた」という声に県は、「事業は4月1日からスタートしている」とし、「県民、市民の皆さんの声を伺い、現状のPFI事業をより良いものにしていくことで、皆さんのご理解をいただきたいと考えている」とし、説明会の意図が、参加者に伝わっていないことが見える場面も相次いだ。

県は、今回の説明会とアンケート調査を「事業計画に対する県民、近隣住民の意見を聞くというのが趣旨」であり、計画に対する「賛成、反対を問うものではない」としている。

また31日の質疑で、県は、現在リニューアル計画は停止状態にあるとしつつ、パークPFIによる事業そのものは、「官民連携」という国が普及・促進する都市公園の運営方針によるもので、洞峰公園もその流れの中にあることを、改めて強調した。市民団体が求める、公園管理者と利用者らによる「協議会」設置には、「その可否については、アンケート等の意見を集約し、市と相談して決める」ことであり、「都市公園法に規定される協議会は重みのあることと認識している」とした上で「その協議会に誰が入るかというのは、相当慎重な検討が必要と理解している」との姿勢を示した。

県によると、4回の説明会・アンケート調査で出た意見、未回答の質問への回答は、アンケート受け付け最終日の8月31日を待って、取りまとめたものをつくば市と共有する。その上で後日、何らかの形で県民に公表・回答するとしている。(柴田大輔)

洞峰公園管理棟に設置された事業計画の説明パネルとアンケートBOX。アンケートは8月31日まで受け付けている

洞峰公園管理棟に設置された事業計画の説明パネルとアンケートBOX。アンケートは8月31日まで受け付けている▽31日、洞峰公園体育館で開かれた第4回説明会の主なやり取りは以下の通り。

参加者1 洞峰公園が建設されて40年になる。当初、維持管理はどのように考えられていたのか。大規模修繕は考えられていたと思う。(公園内の)どのような施設が、どのような規模で考えられていたのか。収支の説明があったが、コロナの影響で苦境の事業があった。収支を達成するためにどのくらいの人を呼ぶ計画か。

県都市整備課 40年前の維持管理がどういう計画だったか、詳細な資料は持ち合わせていない。当初から体育館、プール、テニスコートなど箱モノ施設があり、洞峰沼を中心とする豊かな自然環境がある。細かな修繕を繰り返しながら運営してきたと思う。40年経ち樹木も大きくなっている。どんどん増えていく修繕費を標準化して、修繕計画を立てながら、適切に運営していかなくてはならない。年平均8000万円かかると説明した大規模修繕費は、過去5年間の実績と今後5年間の将来計画を平均した金額だ。詳細は後ほど改めてお示ししたい。これまでに大きくかかった費用として例えば、体育館の屋根の上に載っている太陽光発電がある。大規模改修を数年前にやって修繕を行っている。まだまだ直しきれてないところもあり、計画的に修繕していく費用も(8000万円の)中に入れている。園路の照明の改修だったり、防犯灯のケーブルの交換だったり、目に見えないことにも経費が掛かっている。

コロナの影響だが、昨年と一昨年、コロナの影響で休館にした施設があった。休館の間は利用できず、見込んでいた収入が入ってこないので運営が厳しい状況だったが、(今は)利用者数は従前に近い形で戻ってきている。屋内施設に関しては基本的に(コロナによる)大きな影響は出ていない。

コロナによって近場のレジャーの人気が高くなり、グランピング施設はそういった意味で大変需要がある、将来的にも需要は継続していくのではないかということで各地でグランピング施設が増えている。

参加者2 洞峰公園のリニューアル計画が残念でならない。365日24時間利用できる施設がたくさんできる。ビール工房ができるなど、飲酒がいつでもできる公園になってしまうのがすごく残念。グランピングの周りが1.8メートルの木製ルーバー(柵)に囲まれる。(今の洞峰公園を)子供たちがたくさん通学で使っている。(今の公園は)子どもたちだけで安心して遊べる。このままであってほしい。前の説明会で「こういうことが自分たちの近所で起きて歓迎できますか」と聞いた。それをもう一度お聞きしたい。

県 治安に対する不安の声は聞いている。特に子供たちのことについて、不安の声が多くあると聞いている。(これらに対しては)24時間スタッフの配置だったり、問題が起きたらすぐに駆け付ける体制をとるので、十分、対応は可能だと考えている。アルコールは販売時間を限定する。飲酒できるエリアも限定する。対応するので大きな問題ないと考えている。一方で「公園の近くに住んでいる。夜暗くて不安だが、グランピングできることで明るくなって人目が増えて安心だ」という意見もいただいている。治安、防犯について、つくば警察署と相談を始めている。事業者も、安心、安全な公園にするのを第一に考えている。(説明会で示した対策で)特に大きな問題はないと考えている。

参加者3 近所に住んでいる。洞峰公園は新宿御苑とか皇居とかと同じ(聖域的な)存在だ。(グランピング施設でなく)噴水、植物園、バラ園をつくる方が(公園が)唯一無二の存在になるし、インスタ映えする。公園としての価値も上がる。良い公園かどうかを決めるのは利用者だ。パークPFIができなくなると6000万円の収入が不足するということだが、つくば市民1世帯当たりで割ると510円だ。洞峰公園の環境を守れるなら、そのくらいみんなで払う。

県 今さまざまな意見を伺いながら、立ち止まって検討しているところ。さまざまな選択肢を考えながら検討していくと、つくば市と話している。

参加者4 毎日犬の散歩で使っている。知事は洞峰公園に視察に来ているか。来てないのだったら今後来る予定はあるか。

県 公園に来たことはあると聞いている。

参加者4 野球場にフェンスをつくるとき反対した。(パン屋の交差点前にある洞峰公園の)モニュメントに7000万円かかったと聞いている。(パークPFIができなくなると不足すると説明があった)6000万円の根拠は何か。バランスシートを出してほしいと言っても長大は出してくれない。あろうことか、(パークPFI事業を)トライアンドエラーでやると言っている。できない場合は現状復帰で芝生にして返すと言う。40年かかかってできた公園をどうしてくれるんだと思う。

県 野球場のフェンスは、野球場は有料、お金をとって利用する施設なので、適正な管理運営を行うためにフェンスで囲った。モニュメントについては手元に資料がないので(7000万円かどうか)分からない。(パークPFI事業者の)洞峰わくわく創造グループの事業がトライアンドエラーというは、失敗を前提にしているとは理解していない。小さいエラーを、管理運営しながら、より良い管理運営方法を見出していくという意味だと理解している。

参加者5 (7月2日の)1回目の説明会に参加した。(4回目までの)1カ月間でいろいろな意見が出た。それに対して答えを聞かせていただけるかなと思っていたが、無かった。残念に思う。(計画を)白紙に戻して、原点から考えてほしいと提案する。近隣住民の意見を聞く前に、計画がどんどん進んでいった。民主主義のルールを破った計画だと思っている。都市公園の役割について、国交省が4項目を挙げている。一つ目は、良好な都市環境を提供すること。地球温暖化の防止やヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全による良好な都市環境の提供は、国家的な課題だとある。(今回の計画は)逆行する計画で、国家的考えに背いたことになる。二つ目は、都市の安全性を向上させ、地震などの災害から市民を守ること。11年前の東日本大震災の時(洞峰公園の)この体育館は福島からの避難者で埋まっていた。前回の反省をし、防災機能をもっていただきたい。三つ目は、市民の活動の場、憩い場を形成すること。健康づくりや、子供たちの将来への役割がこの公園にはある。(グランピング施設を囲う)塀をつくって、塀の中と外をつくるというのは、貧困家庭の子供たちが6人に1人いるということを考えた時、そういう子の気持ちになって1メートル80センチの塀を眺めたとき、どう思うか、大人の見識が問われる。四つ目は、豊かな地域づくり、地域の活性化に不可欠であること。地域の歴史的資源を活用しながら人を呼び入れていくのが主題になるが、つくばは何もないところに研究学園都市をつくった。洞峰公園をつくった時のエンブレムは、鳥の顔やトンボの絵、魚の絵だ。自然環境を守っていくんだという、先人たちがつくったレガシーかと思っている。(洞峰公園は)開園から50年経てば登録文化財の資格が得られる。(今回の計画は)それを自ら手放してしまうことになる。市民からしたら、どう考えても許しがたい。

県 貴重なご意見ありがとうございます。繰り返しになるが、説明会とアンケート調査でさまざな意見を頂戴して、立ち止まって考えることにしている。都市公園の役割はその通りだ。ただ今回の計画は洞峰公園をがらっと変えることではない。野球場を変えるが、既存の環境は変わらない。

参加者6 何十年も洞峰公園を利用している。大好きな場所だ。グランピング施設やドッグランがつくられるということで、うれしく楽しみにしている。高齢の犬を世話しているので、ドッグランがあるグランピング施設に犬と泊まって、そこで遊ぶことを楽しみにしている。どのくらいで夢がかなうのか、見通しを示してほしい。宿泊費用はどのくらいか。

県 見通しだが、現在、説明会を開き、8月いっぱいアンケートをとる。その結果をもってつくば市と相談上で決めていくので、今のころなんとも言えない。

長大 グランピング施設の料金は柔軟に考えている。素泊まりなら施設によって、ドッグランが付いた施設なら1棟4万円から1.6万円ほど。1棟なので4人で利用すれば、÷(割る)4になる。シニア割や近隣住民の料金設定などは今後考えたい。

参加者7 今回の計画を皆さん、楽しみにしている。子供たちはグランピングの写真を見せただけでわくわくしていた。夜だれもいない公園と、夜、監視する人がいる公園と、どちらが安心か。ここ(説明会)に来ていない人も皆が楽しみにている。洞峰公園の隣に住み、洞峰公園のごみ拾いもしている。長年思っていたことが実現になる。どんどん進めてほしい。

県 ご意見ありがとうございます。

参加者8 今回のプランがどれくらい期待できるのか、永続性があるのか、具体的に聞かせてほしい。

県 県として洞峰公園を将来にわたって持続可能な公園にすることを目指してパークPFI事業者を公募し、事業者から提案をいただき、収支計画を立てた。

参加者8 収支計画の根拠を知りたい。(グランピング施設に)永続的に人が来るか考えないといけない。事業者が撤退する可能性はないのか。

県 事業者は、事業が成立する見込みがあると考えている。10年で一区切り、20年間担保する制度となっている。現段階で撤退は考えていない。

参加者8 安全対策として不審者をどうするかが強調されているが、問題を起こすのは不審者ではなくて、だいたい客。どういう問題を起こすか、データが調べられてると思う。具体的にどういうことを想定しているか。

県 グランピング施設に泊まる方が犯罪を起こす等、グランピング施設で何が問題になったかというのは今のところ把握できていない。

参加者8 犯罪ではなく、全裸で歩くとか、池に飛び込むとか、そういうことに対して、どう対処するのか。

県 つくば警察署と相談を始めているので、軽犯罪の対策の必要があるのか、必要があれば検討していきたい。

参加者9 先ほど、子どもたちはグランピング施設を望んでいるという意見があったが、私の知っている子どもたちは現状の洞峰公園を望んでいる。多くの中高生がランニングしたりしている。多くの観光客が来れば、ランニングする環境が失われる。従来の静かな洞峰公園がなくなってしまっては、つくばの中高生たちは健全な環境を失われてしまう。

県 公園全部を変えようという計画ではない。グランピング18棟は現状の野球場につくる。園路は変わらない。

参加者10 先ほど、夜だれもいない公園と、明るくにぎやかな公園という話があったが、洞峰公園では夜、若い女性が走ったり歩いたりしている。そのことをご存知でおっしゃったのか。そこに酔っ払いが出てきたらどうかと心配する。夜だれもいない公園ではない。だれにとっての魅力向上かということだが、高齢者は車を運転するなと言われて、緑を求めて遠くに行きたくても行けない。緑の中に身を置けるが洞峰公園だ。年寄りにとっての聖域をつぶしてつくるのがグランピングだと思う。

県 だれにとっての魅力向上かは、幅広い利用者であり、近くにお住まいの方から、県民まで、幅広い多くの利用者だ。静かな環境を維持するのは大前提になる。改変するのは一部のエリアだ。

参加者11 息子は公園を通学路として使用している。新事業によって飲酒が許される公園になることを大変心配している。息子は「偶発的に酔っ払いにからまれたら怖い」と話していた。洞峰公園が近隣の学校の通学路や課外授業の学習の場、マラソン大会で使用されていることはご存知か。これからでも遅くないので、近隣の学校の先生や保護者と話し合う機会を持っていただきたい。

県 洞峰公園の中が、通学路や学習の場、マラソン大会で使われていることは知っている。事業者の方で防犯対策を考えている。つくば市の教育委員会と協議をさせていただくことは必要と思っている。

参加者12 飲酒、喫煙反対だ。グランピング施設で飲酒をした人が(グランピングエリアの)外に出ることが心配だ。ビール工房の計画があるが必要性はなにか、ヨーグルト工房じゃだめか。

県 ビール工房は、つくばブルワリーと提携して、レストランで提供することが公園の魅力向上につながるとして計画している。

参加者12 再検討する可能性について伺いたい。

県 さまざまなご意見を伺い、立ち止まって再検討している。

参加者13 娘が3人いる。娘は洞峰公園で育ったといっても過言ではない。今、3人とも東京にいるが、いずれはつくば市に住んで、孫が出来て、洞峰公園で育っていくと思う。(計画は)これで決定なのか。協議会をつくって、住民の声を取り入れて、茨城県としての在り方を探るということはないのか。パークPFI事業者の公募期間は、質問締切から13日しかなかった。(洞峰わくわく創造グループの)3つの会社が集まって協議して提案書を出したということは、決まってたのかなと思う。住民の声をしっかり聞いて、もう一度白紙撤回してやり直した方がいい。

県 説明会を踏まえて、ご意見を8月31日まで集めている。パークPFIの公募は8月から9月の2カ月だった。質問締め切りからは短いが、公募期間は2カ月間。結果として1事業者からの応募だった。

参加者14 洞峰公園から100メートル以内に住んでいる。2日前の夜中、暴走族がぶんぶん走っていた。暴走族は定期的に走っている。(グランピング施設に宿泊するため)4万円払って(柵の中に)押し込められて、暴走族の音を聞きながら、都内から人が来たいと思うだろうか。グランピングは普通、山とか湖とかでやる。洞峰公園から車で23分以内にキャンプ場やバーベキュー場が8カ所もある。ここで、押し込めて、やる必要あるのか。生まれたときから(洞峰公園で)楽しんできたが、お酒を飲んでいる人や酔っぱらっている人を今まで1回も見たことがない。ビール工房ができると、飲んだくれ公園になる。利用者は、学生が通学できて、夜も1人で来て、静かにジョギングできる静かな公園を求めている。車で来て、飲酒して帰る人もいるかもしれない。その辺のことは考えているのか。

県 飲酒について心配の声があることは理解できる。飲食店も同じようなことがある。飲食店と同じ対策を考えている。警察署と相談もしているので対策を考えていきたい。暴走族の音については、分からないでなんともお答えできない。

参加者15 なぜパークPFIを唐突に導入したのか。そこまでして進めたいのは、だれが、何のためにかをはっきりさせてほしい。大井川知事は(説明会での参加者の意見は)反対のための反対で的確な意見が出てない、というようなことを言っていたが、本当にそうか。先ほど洞峰公園は皇居と同じくらいの価値があるという意見があったが、それに準じるものだ。グランピングやドッグランはどこでもやっているので差別化できない。長大は使命と目標でSDGsを標ぼうしている。グローバルに生きていかなくてはならない中で、あの程度のプランしかできないのは情けない。(洞峰公園に)財政問題があるなら、実際どうなのか、お金がないからどうすべきかという議論から始めるべきではないか。これで進めるという乱暴なことは(県は)ゆめゆめしないと思う。

県 民主的に県民の意見を聞くことを行っている。経費縮減と魅力向上を両立させて、限られた予算の中でやっていく。パークPFI事業という国交省の施策そのものを否定されるとなんとも言いようがないが、県としても(国などの)その流れを踏まえてやっていきたい。

参加者16 子供の安全についてだが、飲酒運転のことで懸念がある。公園の外にも通学路が巡っている。しかし飲酒運転はなくなっていない。民間はまだしも、公がビール工房の設置を進めるとか、周りに飲食店がたくさんあるのに、民業を圧迫することを公が進めていいのか。

県 飲酒運転の心配は理解しているが、即、飲酒運転を助長することではない。警察と適切な対応をとりながら進めていく。

参加者17 維持管理費用が財政を圧迫するので6000万円浮かしていきたいということだが、県の施設には指定管理費用が3億円、4億円の施設がいっぱいある。洞峰公園でこういうことをするということは、県としてこのアプローチをすべての指定管理の公園でやっていくということなのか。洞峰公園には体育館やプールなど教育的な施設がある。ヨーグルト工房でなくアルコールをもってくることが、他の青少年の施設に今後あり得る、他の施設も導入するということなら開示していただきたい。洞峰公園だけということならそれも開示していただきたい。つくばだけの話で、県全体に広げないなら、それも示していただきたい。つくばのこの公園だけということなら、地域ともっと話していただきたい。(南側駐車場の拡張による)伐採問題だが、今回、可能な限り伐採しないとおっしゃっているが、具体的にまったく触れていない。アシ原の景観が悪いから切っていくのか、600本よりもっと切っていくのか、調査して中長期的にプランを示してほしい。今回(都市公園法改正でパークPFI制度が設けられたのと合わせて)協議会設置が新たに導入されたことについて、国交省に電話して聞いてみた。「自治体の裁量と見識に任せている」ということだった。(洞峰公園のパークPFI事業の計画によって)地域が分断されたり、行政が分断されたり、(パークPFI事業者の)選定委員会委員が地域と話し合うべきだと言っているのにやっていない。長大はSDGsをポリシーにしている大手の会社。小さい会社の人でも、地域住民に説明したり、調査をするのは当たり前だと言っている。長大は、会社のポリシーに基づいてきちんとしたプランを提示していただきたい。それから、(障害のある子供もない子供も一緒に遊べる)インクルーシブ遊具をグランピングありきで設置するのは間違っている。グランピングとバーターにするものではない。

県 洞峰公園からパークPFIを広げていくのかという質問だが、順番は逆。県の施設の今後の在り方を検討した上で、今後どういった管理運営が望ましいのか、洞峰公園だけでなく、民間の管理運営を活用するのが望ましいということを検討している。各施設に特徴があるので、マーケットサウンディング調査をした上で、民間に任せて効果があるとして進めている。洞峰公園の結果を周りに広げていくということではない。つくば市の担当者とは、マーケットサウンディング調査の段階から情報共有しながら進めてきた。市民に直接意見を聞く方法もあったかと思うが、公園について、公園管理者が利用者からいただいた意見を、利用者の意見とした。つくば市の方はオブザーバーとして参加していだいた。(駐車場の拡張による)伐採する部分の測量ができてないということだが、これから場所を変更しようとしているので、測量や伐採本数もこれから精査する。そうした中で、駐車場拡張予定地の測量に入ってないのは事実。駐車場はさまざまな意見を聞いて、さまざまな選択肢を考えている。インクルーシブ遊具はグランピング施設とバーターではない。今回、グランピング、バーベキュー、インクルーシブ遊具等の提案を受けてそれを採用した。通常のものとしてインクルーシブ遊具に変えていくことやトイレの改修など、ほかにもやるべきところはあるが、できるところからやっていく。

参加者18 説明資料で、にぎわい創出で得た収益は指定管理費に譲渡されるとなっている。収益がなぜ指定管理者に入る仕組みになるのか。

県 にぎわい創出のグランピング、バーベキュー、トレーニングジム、カフェ、駐車場の拡張などにより新たな利用者が増える。それによって指定管理者の収入が増える。結果的に指定管理料が削減できるという意味合い。

参加者18 一番心配しているのは、にぎわい創出でどれだけ収益が上がるのかということだ。儲かったとして、指定管理料に入らない。例えば6000万円稼げなくて1000万円しか収益が無いとすると長大がかぶるのか。

県 端的に言うとその通り。

参加者19 (パークPFIにより)公園が私企業の活動のために使われ、自然環境がどんどんなくなっていく。今、洞峰公園に来ている人たちが離れる。全く悲しい傾向、絶対反対する。

参加者20 事業者選定に至るまでの過程に疑問がある。樹木の伐採について、公募資料によると、昨年8月、環境調査の事項を規定し、事業留意事項の中で、洞峰沼の周辺や外周は環境に留意するよう言っているが、最終的に樹木の伐採を行う事業者を選定している。公募資料で樹林の保全に留意してくださいとしているにもかかわらず、県と事業者の直接交渉の中で樹木の伐採を認めている。県を欺いていることにならないのか。今回、南側駐車場の拡張予定地は公園外周の緩衝帯樹林に該当しないのか。

県 緩衝樹林帯の保全に留意した計画だと理解している。今、事業者の方で、なるべく伐採する樹林を減らそうと考えているので問題ないと考えている。

参加者 賛成でも反対でもない。納得する洞峰公園であることを望んでいる。きちんと話し合える協議会設置をしてほしい。(説明会会場で)賛成意見を述べた人に対しても(参加者が)しっかり聞くこと大切だと思う。(説明会で)攻撃的な雰囲気を感じた。賛成意見も尊重する必要がある。県の行政に対しても(県職員に対する)個人的な人格攻撃が見受けられた。(洞峰公園のパークPFIは)ずさんな事業だと持っている。もう少し話し合うべきと思っているが個人的な攻撃をすることは問題だと思う。質問だが、谷田部総合体育館での説明会の議事録を読むと、具体的にどうするかは、つくば市と相談して決めるとあった。参加者からはアンケートついて「先に妥当性を吟味してから出すべき」「反対意見を書く場所が無い」という要望があった。アンケートのとり方は、信頼性や妥当性があるのか。先に吟味したのかお伺いしたい

県 アンケートの集計は、母数をどれだけ集めれば優位性があるかは今後検討したい。反対と書く欄がないというのは、今回は、賛成、反対の住民投票ではなく、事業計画に対する意見を聞きたいというやっている。

参加者21 大規模修繕にお金がかかる、だからパークPFIを導入しましょうということだが、パークPFIで長大が儲けた場合、大規模修繕費にいくのか。(パークPFIができなくなると6000万円の収入不足が生じるということだが)大規模修繕を県がやるなら、何のためにパークPFIをやるのか。これまで県が独自で修繕していた。(パークPFIによって)6000万円が修繕費としてプールされることはない。長大は大規模修繕の面倒を見ないということなら、(パークPFIを導入する)主旨としておかしい。

県 大規模修繕はあくまで、県が、県の予算で行う修繕を指している。パークPFIで大きな収益を上げた場合、どれだけ儲けたから県に還元しろということではなくて、しっかり運営して、その都度、協議しながら進めていく。6000万円というのは、これまでかかっていた指定管理料から、これからかかる指定管理料を引いて、浮いた分を大規模修繕にあてるということ。今までなかった6000万円が大規模修繕に充てられるということ。(県の)予算の枠組みには指定管理料も大規模修繕も含まれる。予算は県議会の可決で決まるが、これまでと同等の予算が付くとしたら大規模修繕に充てることは可能だ。

参加者22 そもそも法的にグランピング施設が建設できるのか。洞峰公園は都市計画法における第1種中高層住居専用地域。グランピング施設は、建築基準法48条のただし書きの許可を得ると(建設が)認められる。手続きを経て、つくば市の建築審査会に諮問し、許可、不許可となる。つくば市との意思疎通が十分なされてきたか疑問に思っている。(事業者選定にあたっての)質疑が県のホームページで公開されている。事業者は、48条を、いつ、どのように相談したらよいか聞いている。つくば市に確認したところ、昨年9月につくば市に3事業者から確認の問い合わせがあった。そのうちグランピングの相談は1事業者から。その時つくば市からは、特例許可の判断はできないと伝えた。今年4月1日から、長大による管理運営が行われている。特例許可の手続きは何も進んでおらず、これからになるのか。もしつくば市から許可が下りなかったらどのように対応するのか。(収益が)足りない分は値上げになるのか、事業者がかぶるのか。

県 建築審査会という手続きがある以上、つくば市の方で判断できないとの回答は当然だ。建築基準法48条のただし書きは、良好な住環境への対応を適切に行うことなので、事業者も、つくば市は許可を認めていただける可能性が高いという認識だ。仮に市が認めなかった場合、さまざまな選択肢の中で検討していく。県と市の関係において、県が市に特別な働き掛けをすることはない。

参加者22 協議会の設置について、4000人以上の署名を添えた要望書が出されている。洞峰公園の自然を守るよう求める要望書も出されてる。2つの要望書について今の検討状況はどうか。

県 協議会については、アンケートも踏まえて市と相談しながら検討していきたい。協議会は重みのあるものと考えており、どういった人に入っていただくかについて慎重に検討したい。環境影響調査についてはつくば市から要望をいただいている。つくば市や専門家の意見を聞きながら適切に考えていきたい。

参加者23 環境保全に対処しますという話だが、こういうふうにしますということを示していただきたい。例えば、木は切りませんと言いながら、木の数は数えていませんと言う。どんどん変わっていく。具体的に説明していただけないといつまで経っても終わらない。大井川知事は記者会見で住民に丁寧な説明をしていくと言っているが、この程度(の説明)でいいと言われたのか。

県 この説明会をもって納得してほしいということではない。まずは計画を見ていただいて、この件に関して意見をいただきたいということ。アンケートの結果を踏まえて、つくば市と協議するが、強行に決めようということではないのでその辺はご理解いただきたい。

参加者24 駐車場拡大のための木の伐採についてだが、県林政課森づくり推進室が。公園の森づくりを推進している。洞峰公園でも木を大事にすることをやっていただけないかと電話したら、今年から部署が変わった、新しい部署は土木部 都市局 都市整備課 公園緑地担当だと言われた。どんなことを担当しているのか。昨年度まで森づくり推進室が行っていた森づくりの引き継ぎはされてないのか。木を伐採しないで守るような洞峰公園の保全をしていただけないのか。

県 林政課が言っているのは自然公園ではないかと思う。我々がやっているのは都市公園。部署が変わったということはないので、引き継ぎもない。公園緑地グループは我々のグループで間違いない。都市緑地保全法の都市緑地を所管している。

参加者25 指定管理費を6000万円削らなくてはいけないという説明だが、指定管理者は黒字が出るのを嫌う。黒字が出ると指定管理料を減らされるかもしれない。笠松運動公園と、洞峰公園・赤塚公園の指定管理料を比べると、人件費は洞峰公園の方が1.6倍だ。洞峰公園は多過ぎるのではないか。面積は笠松運動公園(56ヘクタール)の半部だ。今までたくさん払い過ぎていたのではないか。洞峰公園の2020年度の人件費は2018年度に比べて多い。2020年度はコロナが始まった年で、施設が閉鎖した時期もあった。なぜ多いのか。

県 2020年度は職員がコロナ対策をしながら公園の管理運営をしていた。

筑波都市整備(洞峰公園の指定管理者) 2020年度は9000万円ぐらい計上した。19年度は8000万円弱なので1000万円くらい増えている。コロナでこの施設(体育館)も閉鎖したが、洞峰公園に務めているスタッフは常勤。閉鎖したから働くのを止めてくださいという職員ではない。常に給料は払い続けていた。(洞峰公園の)スポーツ教室には3000人の参加者がいる。施設を閉鎖した期間は、閉鎖するに当たって、直前に閉鎖が決まるので、一斉に連絡しないといけない。再開するにも直前に決まるので、一斉に連絡しなくてはいけない。現況の職員だけでは手が足りないので、そちらの人件費も計上したので金額が増えている。(閉鎖された期間中、職員が)遊んでいたということではなく、今まで出来なかった作業を行った。受け付けとかの業務とは別の、例えば、洞峰沼のアシの伐採を職員が自ら行った。2週間ぐらいかかった。

参加者25 例えば「ひだまりカフェ」の収益は収支に載ってない。(パークPFI事業でこれからつくる計画の)ビール工房も、安い賃料で貸して、外にいるところに儲けさせることをこれからも続けていくのではないか、疑わしい。

県 新都市記念館の事業は指定管理者に委ねている。賃貸料は適正な単価だと思っている。

参加者26 今年始まった第2次茨城県総合計画の理念は「県民が日本一幸せな県」だ。事業は、硬直的な運営はやらない、地方のことは地方で、とも言っている。説明会ではパークPFIがうまくいかないときの代替案を出していただいた、それは利用料の値上げだ。県の施設は安く設定されている。もう少し(利用料を)上げてもユーザーにご理解いただけると思う。そういう方向にかじを切っていただきたい。全国では、花壇のオーナー制度とか、いろいろ、地道なことをやっている。地道にやっていただきたい。代替案にかじを切っていただくことはできるか。

県 総合計画では、県民の意見を聞きながら、と言っており、今行っている(説明会)ことも一貫している。硬直的な事業運営を止めましょうということも柔軟に対応している。(利用料値上げの)代替案だが、今回お示ししたのは過程の試算だ。利用料は県の条例で単価を定めている。今回、可能性の一つとして、さまざまな選択肢の一つとして提案させていただいた。

参加者27 一番引っかかるのは県民、地域の住民の声を聞かないでパークPFIの計画を立てたこと。パークPFIをやろうということが先にあって、洞峰公園を後付けでもってきたのではないか。そのような印象をもつ。第2次茨城県総合計画では、地域づくりは地域が自主的、主体的に進めるとある。この説明会も順番が逆だ。計画をつくる前に私たちの声を聞いていただきたかった。総合計画の中に、身近な自然環境を保全していくとある。(洞峰公園の)木を切ってにぎわいをつくっていくことが自然環境の保全につながっていくのか。これだけ多くの疑問や不安が出ている。回答はこれから検討していくということだが、計画の見直しや中止も検討の中に含まれているのか。長大は、既存の利用者を意識した公園づくりといっているが、既存の利用者のことをどう考えているのか。説明会や、いろいろな質問、皆の声を聞いてから回答するということだが、いつまでにどのような形で回答するのか。回答したら、どのように私たちの声をフィードバックするのか。アンケートは、賛成、反対でなく、意見を聞く場とおっしゃったが、当然反対意見も出る。間口を広くして真摯に私たちの意見を聞いてほしい。知事が記者会見で、ろくな反対意見がなかったと言ったのは悲しくなる。総合計画では、県民の声を受け止めて、県と住民が一体となって地域づくりを進めていくとうたっているのでその通りにやっていただきたい。

県 アンケートは8月いっぱい受け付ける。つくば市と共有して、できるだけ速やかにホームページ等を通じてお示しする。様々な選択肢を想定しているので、つくば市とも相談した上で進めていきたい。説明会をやったから終わりとは考えていない。

長大 弊社は1980年につくば市内につくば事務所を立ち上げて、つくばに総合研究所を置いている。弊社の社員につくば市民がたくさんいる。弊社の会長もつくば市民。今回の事業提案を着想するにあたって、つくば市民である多くの社員と情報交換して、自分にとってどうしたら使いやすい公園になるのか、ヒヤリングをたくさんさせていただいた。つくば市民の100%が賛成するものではないが、事業をやる側として、そういったことを考えながら提案させていただいた。(今後については)どこが落とし所として一番最適か、茨城県と相談しながら検討していきたい、

長大 公園の使われ方について、現地踏査や関係者、既存の公園利用者にヒヤリングをして、多目的広場、体育館、園路は、ジョギングだとかいろいろな使われ方をしているので、そこはいじってはいけない、野球場は(いじっても)影響が少ないと、このような提案をさせていただいた。

参加者28 既存の洞峰公園の利用者は(新しくつくる)施設ではなくて、静けさ、環境を求めている。ビール工房やグランピング施設が建設されることによって、利用者が洞峰公園に求めているものが失われてしまう。

県 さまざまな考え方あるのでご意見として受け止めたい。環境を壊すことはないということで今の提案を立案している。その辺の配慮は十分された提案かと思っている。

参加者29 スポーツ教室を利用していた。娘に嫌なことがあって、意見箱に入れた。(指定管理者は)その意見を全く無視した。県に、返事がもらえていないと言ったら、初めて(意見を)掲示をした。指定管理者は都合が悪いことは掲示しない。(洞峰公園体育館で回収する)アンケートはどこが受け付けるのか。以前、都内に住んでいた。バーベキュー、カフェ等、都内からわざわざ来ない。テニスコートを増設する計画だが、スクールが利用すると聞いている。一般の人は利用できるのか。先日、娘がテニスコートで転んだ。既存の施設を直すなど、先にやることがもうちょっとある。住民の声を真摯に聞いてほしい。

県 アンケートの取り扱いだが、紙で受け付けているものは、その日の夕方、県庁に送ってもらう。ウェブは県のシステムで受け付ける。アンケートはつくば市と共有する。

参加者30 (パークPFI事業の)詳しいことがなかなか分からなかった。周辺住民にもまだまだ知らない人がいる。まず県民、市民に計画を周知するやり方がおかしい。収支計画がどうなっているのか。安全性や環境調査は、聞けば聞くほどしっかりされていない。子どもたちが自分の時間に遊べなくなったり、この公園が治安の悪化につながっていくなら引っ越そうかなと考えている。周辺住民が利用しなくなるのは、年に1回来るかどうか分からないグランピング利用者より打撃が大きいと思う。近隣住民、利用者の声をしっかりと聞いてほしい。朝昼夜の公園の様子をきちんと自分で見てほしい。

県 こういった場で、よく意見を聞いている。意見を聞きながら検討を進めていきたい。朝昼晩、そこまでは見てないが、今の事業者グループの中には(指定管理者の)筑波都市整備が含まれており、公園利用者の声を聞いている。我々は(筑波都市整備を)信頼している。

参加者31 洞峰公園自体、広域防災拠点の指定を受けている。(パークPFIの)プランに一言も(防災拠点の)問題意識がない。グランピングと聞いて、非常時の対策のために使えるなと思った。東日本大震災のときは体育館が福島の人のためにフル稼働した。50メートルプールに水が蓄えられている。防災拠点の意義を再検討していただきたい、

県 防災の視点が説明では漏れていたが、県の防災計画でも防災拠点に位置付けられ、災害時に使える防災トイレや貯水槽、かまどベンチなどを整備した。グランピングも場合によって災害時に使えると思う。

参加者32 行政として基本のキである市民の声を聞いてから進めるべき。ボタンの掛け違いがあるので、しっかり聞いて進めてほしい。アンケートには(賛成、反対を書く欄がないが)反対と書いてもいいと聞いている。意見だけを書いても、反対と数えなかったことがあったので、反対ということを書いた方がいい。

県 アンケートは自由に書いていい。こういう理由で反対だということも書いていただきたい。

参加者33 説明資料の収益の還元と利害の喪失についてだが、収益の中のどれくらいの割合を還元するのか。大規模修繕に必要だとされる8000万円の積算根拠が不明確だ。昨年度までの実績では年平均いくらになるか。計画は積み上げれば積み上げるほど大きくなるので、実績から8000万円の根拠を明確に示してほしい。長大は説明会で毎回、駐車場台数の数字を訂正しているが、なぜ資料自体を訂正しないのか。

県 数字の根拠は後日改めてホームページで示したい。長大の資料の訂正は、第1回の説明会の直前で気づいた、資料は毎回(説明会開催ごとに)アップデートしていくわけではない。できるだけ多くの人に聞いていただきたいと、説明会を開催している。

参加者34 利用者の声をよく知っている指定管理者が(パークPFI事業者に)入っているということだが、子供たちの利用状況とかスクールとかを分かっている筑波都市整備が(洞峰公園に)アルコールをもってくる。スクールに通わせている保護者や子どもたちにどういうメリットがあるのか。なぜアルコールを(公園に)入れるのか。なんで、と不信感をもってしまう。事業者として説明してほしい。長大の社員はつくば市の住民で、住民の意見をよく聞いてプランつくったというが、40年前、国のプロジェクトで、つくば市全体の緑のネットワークをつくる計画の中で、中核的なものとして洞峰公園がつくられた。にぎわいをつくると儲かると言うが、これが一番最初のボタンの掛け違いだ。長大のような力量のある会社なら、地域住民の調査も、環境調査もできる。市対県という、対立構図で報道されることがあってほしくない。プレスが喜ぶ対立構造にもっていってほしくない。

参加者35 (県や事業者と)けんかしたいとは思ってない。(洞峰公園は)昔からの里山を残した公園なので、樹齢100年くらいの木がたくさんある。木はできるだけ切ってほしくない。10年、20年経ったら芝生にして返すとあるが、森は戻ってこない。

参加者36 (県の説明によると)にぎわいをつくるのは何のためかというと、収益を上げるため。収益を修繕費や管理費に回していくという説明だった。洞峰公園近くに30年住んでいるが、昔は静かな公園だった。今はかなりにぎわっている。特にコロナでもっとにぎわうようになった。これ以上、にぎわいをつくる必要ない。つくば市はグランピングに反対だということなので、洞峰公園の運営管理をつくば市にやらせればいいのではないか。洞峰公園は県民のものだが、私は近くに住んでいる。エゴが強いので、洞峰公園はつくば市のものだと思う。洞峰公園をつくば市に買ってもらえばいいのではないか。

参加者37 グランピング施設はだれのためかというと、長大は茨城県民のためというが、グランピングが好きなわずかな人のためだ。茨城県民のためというのはおかしい。野球場は、無料で子供たちとキャッチボールするのに使えていた。(洞峰公園を含む周辺の自然環境は)県が洞峰公園と赤塚公園の管理をやっていて、ペデストリアンデッキはつくば市が管理をやって、間に産総研と気象研がある。4つがしっかりやってきたから自然が残っている。あの辺、切っちゃいますよと言って、県が切ったら、産総研も切ってもいいのかと思ってしまうかもしれない。気象研も建物を建ててしまうかもしれない。そのようなきっかけになるようなことは止めてほしい。先ほど、アンケートに意見だけでなく「反対」と書いた方がいいという意見あった。一度出したアンケートを出し直して大丈夫か。

県 アンケートを記名でするのは、1人で2通、3通出すのは止めていただきたいということ。記名したアンケートは出し直して大丈夫。計画については、やるという前提で説明させていただいたが、さまざまな意見を聞いてこれから議論していく。様々な選択肢を考えている。(説明会示した計画通り)やることが前提じゃないと受け取っていただいて結構だ。

以上