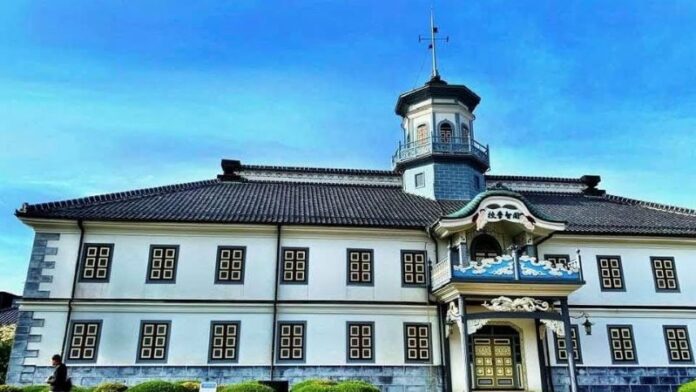

【コラム・若田部哲】つくば市の、大通りから少し入った静かな住宅地の一角、屋上に柔らかな草が茂る印象的な建物が建っています。エントランスに一歩足を踏み入れると、間仕切りなくゆるやかに奥へと続く、中庭に開かれた開放的な空間。天井にはゆったりとドレープ(ひだ)を描いて張られた布、中庭にはたくさんの丸ガラスがはめられた大きな青色のドーム。不思議でありながら、じんわりと心地よさがこみあげてきます。

ここは、授乳服の製作・販売を行う「モーハウス」が運営する「モーカフェ」(つくば市山中480-38)。画期的な授乳服をはじめ、乳児同伴で働く「子連れ出勤」などの先進的な取り組みで、女性の生活をより快適にし続けてきた同社について、代表の光畑由佳さんにお話を伺いました。

モーハウスの授乳服は、巧みにスリットを入れた構造により、赤ちゃんが母乳を欲しがった1秒後には授乳できる優れもの。しかも、はた目には赤ちゃんを抱っこしているようにしか見えません。この素晴らしい衣服を生み出した光畑さんですが、そのキャリアのスタートはアパレルからではありませんでした。

大学卒業後、大企業で美術展企画などに携わる中、転機となったのが、生まれて間もない我が子と電車に乗っていた際、お腹が空いた赤ちゃんが泣き出してしまったこと。やむを得ず、電車の中で周りの視線を浴びながら授乳せざるを得なかった体験から、「着られる授乳室」があればと思いたち、どこでもすぐに授乳できる服を作り始めたのだそうです。

光畑さんご自身が使ってみて、あまりの使いやすさと快適さに驚いたという商品は、しかし、当初の売れ行きは芳しくなかったそうです。ですが、「赤ちゃんが欲しがったらすぐに授乳できる」「肌が露出せず、周りを気にせず授乳できる」といった独自のポイントを示すための「授乳ショー」の開催などにより、当時は存在しなかった「外出時に着られる授乳服」の認知も高まり、売れ行きも向上。

デリケートな妊産婦さんの肌に心地よいようつくられた製品は、高齢者や乳がんを患った方にも広く受け入れられるようになっていきます。また、乳児同伴で、抱っこしながらの勤務スタイル「子連れ出勤」が様々なメディアで紹介され、製品と共に、女性の新しいワークスタイルを示すフロントランナーとして脚光を浴びてきました。

お母さんが快適になれる授乳服

時は経ち、2025年の現在。モーハウスが創業した1997年から約30年間で、日本の育児環境は、少しずつではあれども変化してきました。そうした変化についてお考えを伺うと、「教育や医療の無償化など、制度的な部分の改善は進みました。ただ、それで子育てが楽しくなっているか、疑問に思う部分もあります」と光畑さん。

「今は、子育てがスマホのアプリで行われ、授乳時間まで『管理』されるものになってしまいました。ですが、子どもの不確実性は『管理』という考え方にはなじまないものです。数字、データをつければつけるほど、お母さんたちは『母親はこうあらねば』と苦しくなってしまいます」

光畑さんの「女性を快適に」という思いの先は、女性だけでなく男性にも向けられます。「女性がより快適に生活するために、女性自身の中の『こうしなければならない』という思いをなくしていきたい。そして、そこで重要な役割を担うのが男性です」

「日本のお母さんは、真面目でガマンしてしまいがち。自分が快適になれる授乳服を見ても、『もったいないからいらない』となってしまいます。そこで、『楽になるなら、ぜひ買えばよい』と背中を押せるのは、むしろ男性なのです」

そうして、妻が楽になり機嫌がよくなれば、夫もうれしく楽しい。「女性が、より自分らしくいられるように」。一貫した思いで貫かれている光畑さんの取り組みは、女性だけでなく男性も包み込み、皆が笑顔でいられる道を指し示しています。(土浦市職員)

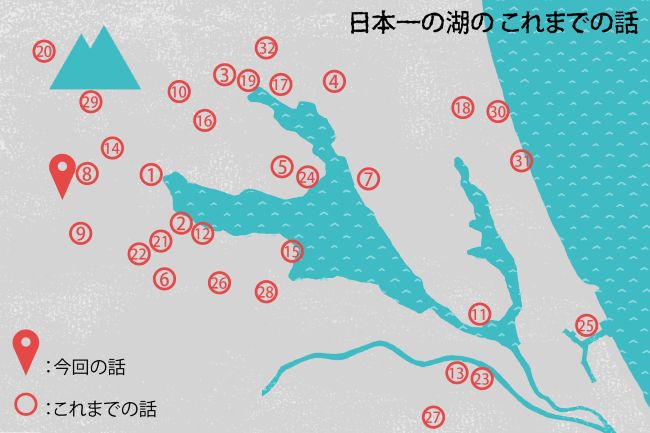

<注>本コラムは「周長」日本一の湖、霞ケ浦と筑波山周辺の様々な魅力を伝えるものです。

➡これまで紹介した場所はこちら