【橋立多美】「つくバスの団地内乗り入れがみんなの一番の関心事。高齢者が荷物を下げて、団地入り口の停留所から家まで歩くのは辛い」―。つくば市のコミュニティバス「つくバス」の4月改編に伴い、2月25日、茎崎地区の森の里自治会公会堂で行われた市民説明会での住民の発言だ。

改編の説明を聞きに120人の住民が公会堂に集まった=同

改編の説明を聞きに120人の住民が公会堂に集まった=同

「団地入り口の停留所まで遠くて利用する人はわずか。団地内に乗り入れるのに2、3分しかかからない。利用者が増えれば運賃収入が増えて市の経費は抑えられる」などの発言が相次ぎ、発言のたび、集まった約120人の住民から拍手がわき起こった。

森の里自治会は、団地入り口にしか停留所がないつくバスを、団地内に乗り入れてほしいと市に申し入れてきたが思いは届かなかった。

赤線内が森の里団地。つくバスの停留所は赤線の下の部分

赤線内が森の里団地。つくバスの停留所は赤線の下の部分

森の里住民が利用できるつくバスの路線は、同地区の茎崎老人福祉センターから牛久学園通りを走行してつくばセンターに至る「南部シャトル」。ルート上に「森の里団地入口」のバス停(図参照)がある。同団地は市内で最大規模の住宅団地で面積は25ヘクタールに及ぶ。中心部からバス停まで約400メートル。成人男性でも歩いて5分ほどかかる距離だ。場所によっては1キロほど離れている住宅もある。高齢者には過大な労力がかかり、買い物や通院に不便を強いている。

同団地内には5カ所の停留所があり、牛久駅に至る民間の路線バスが運行されている。しかしつくばセンター方面へ向かうつくバスのバス停は団地内にない。自治会は、つくバス改編に向けた地区別懇談会や説明会などで団地内への乗り入れを要望してきた。

この日、改編について説明した市総合交通政策課の職員は「乗り入れはわずか数分と言われるが他にも『団地入口』の停留所があり、同じように求められたら便数を確保できない」と答えた。

「諦めるが、運賃補てんはありがたい」

茎崎地区の公共交通改編の柱は三つある。一つ目のつくバス「南部シャトル」は、ルート変更はないが、牛久市域の「田宮町」やララガーデン(小野崎)近くの「小池」など7カ所にバス停が増設される。さらに混雑時間帯を考慮してダイヤが見直され、現行では概ね30分毎の64便運行が30~40分に1本になって56便に減る。

高齢化が進む茎崎地区はもともと牛久に生活圏を持つ人が多い。主に日中時間帯に高齢者の牛久駅方面への交通需要に対応するため、既存の4つの路線バスの運賃を、料金が安いつくバスと同等にし減収分を市が補てんする「路線バス運賃補填実証実験事業」と、牛久方面へのバス路線のない地域に31人乗り小型バスを運行する「新規路線バス実証事業」の二つが新たに始まる。

いずれの事業も4月1日から3年間実施されることから、説明に時間が割かれた。「運賃補てん」は市の補てん額を正確に把握するためICカード乗車券を利用することが条件で、カードの入手やチャージ方法の説明に熱心に耳を傾ける人が多く見られた。

森の里自治会の倉本茂樹会長は「つくバス乗り入れは諦めるしかないが、路線バス運賃補てんは高齢者に限らず誰もが利用できる制度でありがたい。団地乗り入れへの関心が高く123人が説明会に来てくれたが自治会会員の1割に過ぎない。再編に関わる情報は今月号の自治会広報で周知したい」と話した。

茎崎地区の補てん事業の当初1年間の予算は772万8000円。新規路線バス事業も含めると新年度3389万4000円を計上する。

➡つくバス改編の関連記事は2018年5月11日付、同16日付、19年1月18日付

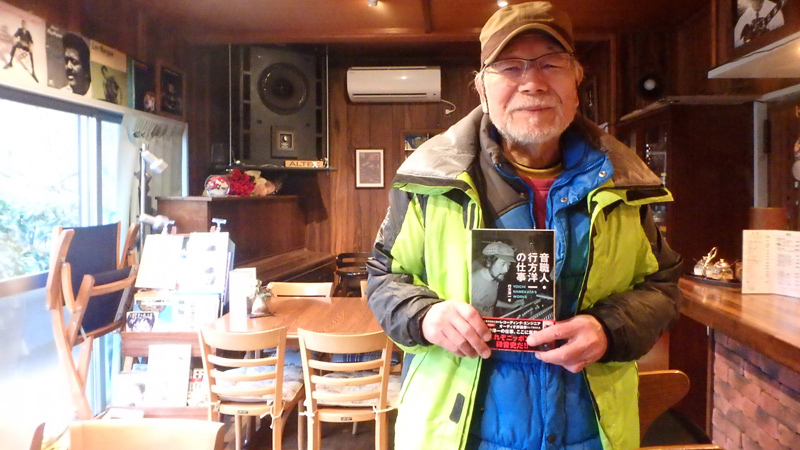

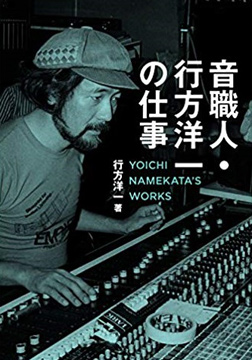

【田中めぐみ】土浦市在住の行方洋一さんが書いた「音職人・行方洋一の仕事 伝説のエンジニアが語る日本ポップス録音史」(DU BOOKS、税別2200円)。昨年8月に出版され、話題を呼んでいる。名盤といわれるレコードの制作秘話が満載の自伝的な一冊だ。日本のポップス史を、録音技術の進化の過程やエンジニアの労働環境という観点からもうかがい知ることができる。

【田中めぐみ】土浦市在住の行方洋一さんが書いた「音職人・行方洋一の仕事 伝説のエンジニアが語る日本ポップス録音史」(DU BOOKS、税別2200円)。昨年8月に出版され、話題を呼んでいる。名盤といわれるレコードの制作秘話が満載の自伝的な一冊だ。日本のポップス史を、録音技術の進化の過程やエンジニアの労働環境という観点からもうかがい知ることができる。