【山口和紀】筑波大学の学生で重度の障害を持つ高岡杏さん(19)が、2020年度の同大学園祭「雙峰祭」の企画・運営を行う学園祭実行委員会の委員長になることが決まった。次期学園祭をとりまとめる。

高岡さんは人間学群障害科学類1年。重度の脳性まひがある。都内の高校を卒業後、同大に入学した。現在は同大の学生宿舎で1人暮らしだ。車椅子を使って生活する。一人だけでは食事をしたり、トイレに行ったりすることはできない。そのため重度訪問介護などの公的な介助サービスを利用している。明瞭な発声が出来ないため肘(ひじ)を使ってタブレット端末「iPad(アイパット)」に話したいことを打ち込み、聞かれたことには首を振ってイエスやノーを伝えることでコミュニケーションをする。

パワフルさをアピール

次期委員長を決める選挙は昨年12月6日に行われた。「皆さん、はじめまして。高岡杏です。私はうまくしゃべることが出来ないので、こうやってiPadで演説させていただきます」。事前に台本を作っておき、iPadの文字読み上げ機能を使ってしゃべった。

「私には障害があるので、皆さんは『本当にやりきれるのか』と不安かもしれない。けれど、体力には自信がある。テスト期間で徹夜してもへっちゃら。明日も早起きして大阪まで行きます」と持ち前のパワフルさをアピールした。「忙しくてきつい。そんな実行委員のイメージを良くする」「全体の仕事を透明化する」と運営方針も明確だ。

演説後の質疑応答では「『少しでも障害のイメージを良くしたい』とのことですが、障害のある委員長ということをアピールしていくのですか」と質問が挙がった。それに対しては「障害があっても私は普通に大学生。私が障害者であることとは関係なく、普通に委員長をやるだけ。それに意味があると思う」と返答をした。

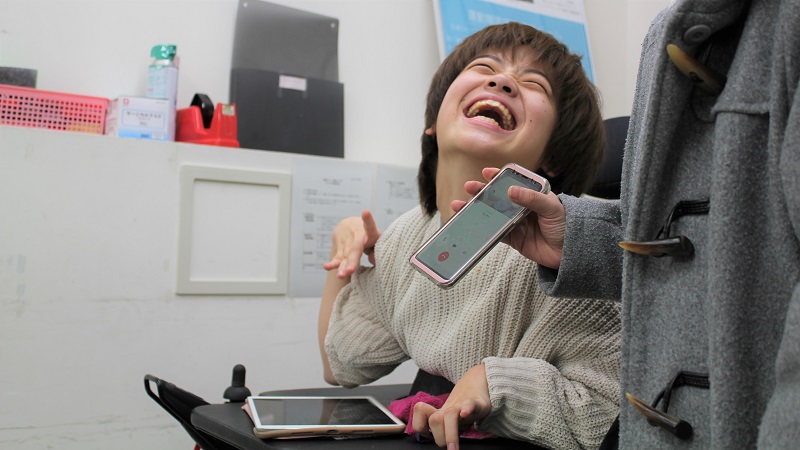

結果は無事当選。「とても緊張した。改革をして再来年の1年生がいっぱい入ってくれるように頑張りたい」と抱負を語る。

「将来の夢は脚本家」

高岡さんの日常生活を介助するヘルパーの多くは、同じ障害科学類の同期や先輩だ。高岡さんは「気を使う必要がなくて楽で良い」と感じている。アイドルグループ「嵐」の大ファンで「小学生の頃から好き。ちなみに相葉くん推し」と満面の笑み。学生介助者の1人は「高岡さんのヘルパーに入ると嵐に詳しくなれる」と話す。

将来の夢は脚本家。高校の時には英語部に所属し「英語の映画」を作った。大学に入ってからは映画サークルで「ショートフィルム」を撮ったという。「次は障害のある大学生の日常を描く映画を撮る」と意気込む。筑波大で学ぶ障害学生たちの生活を追うドキュメンタリーだ。

介助制度に課題

活動をしていく上での困りごとも少なくない。「(制度の運用上)サークルの時間はヘルパーを使えない」と制度の問題を語る。サークルの時間に介助の必要な場合は「面倒だけれども一旦宿舎に戻って支援を受けて、そこからまたサークルに戻ったりしている」という。

高岡さんは「公的な介助サービス」と「筑波大学が提供する支援」とを組み合わせて生活しているが、問題は制度の間にある「隙間(すきま)」だ。

公的な介助サービスである「重度訪問介護」。自宅のほか外出時も利用できる制度だ。しかし、同制度では厚生労働省が利用要件を制限しているため「学業」や「通学」は支援の対象外だ。

その一方で、同大は障害のある学生の修学のサポートとして、授業中に有償ボランティアが代わりにノートを取る「ノートテイク」の提供や試験時間の延長措置、バリアフリー化などを行う。

しかし、休み時間の「食事」「トイレ」などの介助は、これらの制度を利用できない支援の「空白」になってしまっているという。

支援の「空白」を埋めるため、国は2018年度から「重度訪問介護利用者の大学修学支援事業」を整備した。これにより、学内でのヘルパーの利用が制度上は可能になった。「画期的な制度」とされる。しかし、事業の実施主体であるつくば市がこれを「実施しない」とした。そのため、現在のところ高岡さんはこの制度を利用できていない。

そこで、同大では高岡さんが大学で学べるよう、大学側の負担で授業時間に合わせて必要な介助を提供する。昼休みの「食事」や「トイレ」の介助などだ。ただし同大は「つくば市がサービス実施を決定するまでのあくまで暫定的な措置だ」としているそうだ。この措置においてもサークル活動には支援の提供がなされていないという。

もちろん、公的なサービスであるからには「どこまで支援をするか」という線引きは重要だ。予算が際限なくあるわけではないのだから「つくば市が悪い」「筑波大の対応が不十分」などと断ずることはできない。しかし、「食事」や「トイレ」などの支援は、本人がどこで何をしているかには関係なく必要になる。そして、どこまでが「修学」で、どこまでが「生活」なのか、明確な線引きはできない。

高岡さんは「サークル活動も学生生活の大切な一部だ」と語る。だからこそ「もっと柔軟にヘルパーを利用できる形になっていってくれたら」と話す。

そのうえで「仕方のないことだが学園祭実行委員会の仕事が遅くなったり、突然入ったりするので、(宿舎での)ヘルパーさんの日程調整が難しい。自分勝手に変更は出来ない」と活動をしていくうえでの悩みを語った。