【コラム・玉置晋】高校生や大学生のとき、興味がある宇宙関係のイベントを見つけては出かけて行ったものです。必要とあれば、泊りがけで行くこともありました。でも社会人になって忙しくなると、なかなか出かけることは難しくなりました。

ところが、昨年から続くコロナ禍で様々なイベントがオンライン化されています。主催者側としては苦肉の策ということが多いようですが、日本中、いや世界中のイベントに気軽に参加できますので大変助かります。

昨年、学会などに自宅から参加できたのは大変新鮮な出来事でありました(例えばコラム71「おうちで宇宙環境シンポに参加」)。そして、イベントに参加するだけでなくて、遠隔地を拠点とするコミュニティーに加入することも可能になりました。自宅から新たな出会いが生まれたのです。

宇宙コミュニティー「宇宙人クラブ」

関西を拠点とする宇宙コミュニティー「宇宙人クラブ」(代表:福海由加里さん)で、宇宙天気防災に関する講演をさせていただく機会がありました。このクラブは、宇宙ビジネス新規事業のタネ創出を目指すコミュニティーです。関西の電気メーカーの有志が中心となり、2018年に設立されました。

福海さんは、「誰でも、いつからでも、自分の未来に挑戦できる。地球上の頑張るすべての人類のそれぞれの人生を応援したくて」、クラブを立ち上げたそうです。だから、社外にも開かれたコミュニティーとしたそうです。今や350人以上の個性的なメンバーが集まっています。

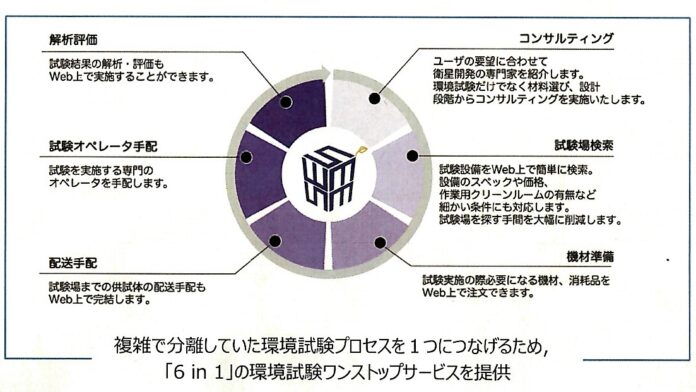

ここでは、月1回の講演と交流を中心としたイベントのほか、アイデアソン、ハッカソンといった新規ビジネス創出を目指した特別イベントが開催されています。昨年は「JAPAN INNOVATION DAY2020」で特許庁の「IP BASE AWARD」を受賞するなど大変な活躍をされています。

僕もオンライン参加でメンバーになり、月1回の交流会で「3分間宇宙天気」というコーナを始めることになりました。今、構想を練っているところです。宇宙天気のオンライン配信は「宇宙人クラブ」、Web掲載は「NEWSつくば」というのも面白いので、試行してみようかしら。(宇宙天気防災研究者)

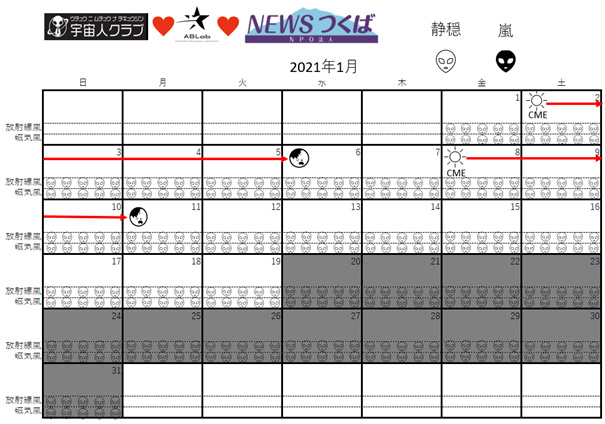

※例えばこんな形

2021年1月前半の宇宙天気は静穏でした。1月2日、1月8日に太陽で発生したコロナ質量放出(CME、ガスの塊)が地球方向に向かってきましたが、地球磁気圏のバリアのために影響はありませんでした。本日(1月19日、執筆時点)の宇宙天気は快晴です。それではよい宇宙旅行を!

![霞ヶ浦plus[1083]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/01/e1e381f302fcbe436a7fad16a735df15-696x392.jpg)

![くずかごの唄 77[1073]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/01/af550c6e893e45dc02ab402f9f332b9d-696x308.jpg)

![霞ヶ浦から朝焼けの筑波[969]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/01/e31d9c7963771de40b11f7fa2796a7c2-696x392.jpg)

![冬の筑波山麓[967]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/01/3314700160ba6d2a577068f8c6247c20-696x392.jpg)