【伊達康】茨城の夏の高校野球代替大会は5日の準々決勝をもって終了した。勝利したのは霞ケ浦、土浦湖北、水戸啓明、明秀学園日立の4校だ。

「3年生全員」戦法通用せず

今大会で最も衝撃だったのは秋優勝の常総学院が、3回戦で多賀に2対3で敗退したことだろう。

大会前から菊地竜雅と一條力真のWエースは全国的にも有名なプロ注目の逸材だった。

初戦の2回戦では菊地が152キロ、一條は148キロとそれぞれ自己最速をマークし、前評判通り圧倒的な投手力を披露した。さらにベンチに入った31人の3年生全員が出場する離れ業をやってのけた。

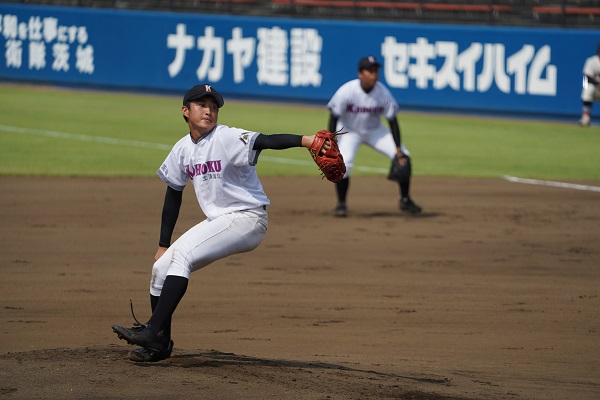

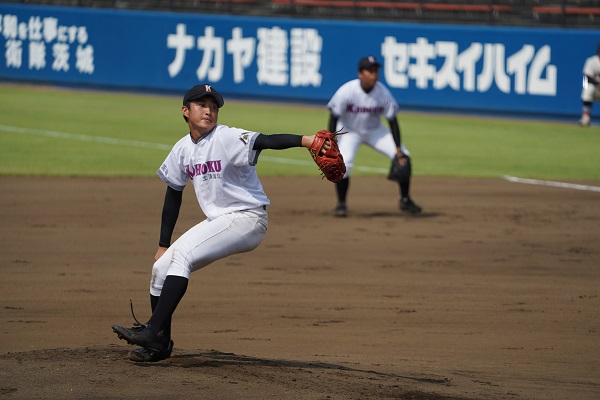

力投した常総学院の菊地竜雅=ノーブルホームスタジアム水戸

力投した常総学院の菊地竜雅=ノーブルホームスタジアム水戸ところが次の3回戦では「できるだけ多くの3年生を起用しながら勝つ」という戦法が通用しなかった。

3回表に連打やバッテリーミスで多賀に一挙3点を先制された。相手のエース神永耀生は2年生ながらこの日の最速139キロをマークするなど、常総学院打線とはいえ簡単には攻略できない、抜群にキレのあるボールで粘りの投球を見せた。

常総学院はチャンスをつくるものの、あと1本が出ず14残塁。7回と8回に1点ずつ返したが、3点が最後まで重くのしかかり敗れた。

佐々木監督は大会前に「コロナ禍で打者がバッティングの感覚を失っており打線が仕上がっていない」と漏らしていたが、不安が的中する結果となってしまった。

夏の大会で常総学院が1勝しかできなかったのは創部以来、初めてのことだ。敗戦の翌日、島田直也投手コーチが監督に昇格し、佐々木監督は新たに統括責任者の任に就くこととなった。常総学院の復権は島田新監督の手腕にかかっている。

タイブレーク救った大魔神・山本雄大

秋準優勝の霞ケ浦も総和工との3回戦で苦しんだ。霞ケ浦は2回裏に二死から4連打で4点を先制したが、総和工は3回表にタイムリーと2番・杉山紘也が肩口から入るカーブを叩きレフトスタンドに運ぶ2ランホームランで1点差とした。さらに6回表、内野安打と盗塁で無死二塁から、4番・横山耕希の三遊間を破るタイムリーで同点に追いついた。

流れは総和工に傾き始めたが、ここで2番手としてマウンドに上がった霞ケ浦のエース山本雄大が盗塁殺と二者連続三振に打ち取って流れを断ち切った。

その後は両者ともチャンスすら作れない。山本は雄叫びを上げながら力投を続けた。総和工の背番号10の先発・永井政人も最速123キロながら両サイドに丁寧に散らす投球で凡打の山を築いた。

3年生で戦うとしていた霞ケ浦であったが、9回裏には何とか攻撃の糸口をつかもうと非凡な打撃センスを持つ2年生の飯塚を代打で起用した。それでも結果はセカンドゴロに終わる。

試合は9回を終えても同点のままで、無死一、二塁から始まるタイブレークに突入した。ここでも山本は殺気だったような投球を演じ、最後のバッターを見逃し三振に仕留めた。6回途中からマウンドに上がり、打者14人に対して被安打1、奪三振9、無四球。相手打線をほぼ完璧にねじ伏せ、最速は自己記録を更新する143キロに達していた。

どちらに転んでもおかしくない息を飲む試合展開に張り詰めた空気が漂う。10回裏、山本の力投に報いるべく、霞ケ浦は先頭の小田倉啓介が送りバントで一死二、三塁とすると、2番・斎藤拓生がセンターオーバーを放ってサヨナラ勝ちを収めた。

10回裏、斉藤拓生の安打で生還した小勝亮央=笠間市民球場

10回裏、斉藤拓生の安打で生還した小勝亮央=笠間市民球場山本の力投がなければこの試合は落としていたに違いない。そんな苦しいギリギリの戦いを乗り越えた霞ケ浦は次から王者の貫禄を取り戻し4回戦では打線が奮起して鹿島学園に11対1と大勝。続く準々決勝はエース山本雄大が圧巻のピッチングを披露し3対0で水城に勝利した。4校優勝とはいえ、霞ケ浦は2年連続で茨城の頂点に輝いた。

土浦ダービーとなった準々決勝

8月5日にノーブル水戸で行われた準々決勝第1試合は土浦日大と土浦湖北の土浦ダービーとなった。試合はボールのキレで勝負する土浦日大エースの中川竜哉と、剛速球でねじ伏せる土浦湖北エースの大坪誠之助の投げ合いとなった。

先手を取ったのは土浦日大だ。2回裏、先頭・中川がセンターへのツーベースヒットで出塁すると、送りバントがフィルダースチョイスとなり無死二、三塁とした。しかし、9番・中村はスクイズを2度失敗し空振り三振。後続も連続三振に倒れ絶好のチャンスを生かせない。

先制したのは土浦湖北だ。5回表、先頭の大坪がセンターオーバーのスリーベースを放つと、ボークで1点を先制。自らが先制のホームを踏んだ大坪はその後二塁を踏ませない圧巻の投球で土浦日大の反撃をしのいだ。さらに9回表、二死から3番・田中のセンター前ヒットと四球、ボークで二塁、三塁とすると,パスボールで2点目を奪った。

後がない土浦日大は一死から代打に関野を投入したが、大坪渾身の144キロストレートに空振り三振。二死から6番・菅野がライト前ヒットで出塁したが、中川はセンターフライで試合終了となった。

試合後、土浦日大の小菅勲監督は「大坪君が良かった。ヒットが出るには出たがつながりを欠いた。反面、相手は長打が出た後にワンチャンスをものにできた。ボークは仕方ない」とうつむきがちに淡々と語った。

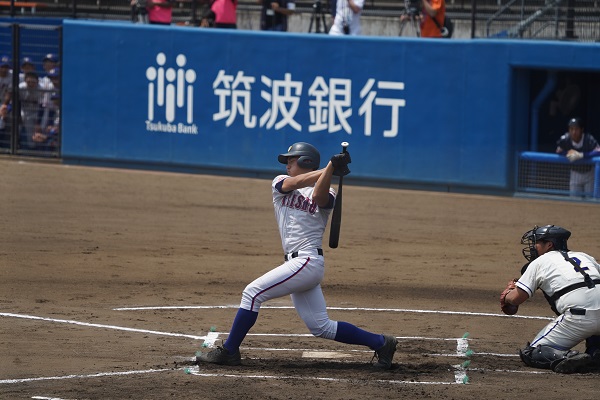

ベストピッチで有終の美を飾った土浦湖北の大坪誠之助投手=ノーブルホームスタジアム水戸

ベストピッチで有終の美を飾った土浦湖北の大坪誠之助投手=ノーブルホームスタジアム水戸土浦湖北の小川監督は「土浦市内同士の対決なので絶対に勝ちたかった」と満面の笑みがこぼれた。完封した大坪については「高校生活で最高の出来、ベストピッチ。6月からひじの調子が悪く長いイニングを投げさせなかった。序盤に点を取られたら替えようと思っていたが、あれだけ気持ちの入ったピッチングをしていたものだから替えられなかった」と絶賛した。

さらに「(梅雨で日程が延び8強決定の)8月2日で大会が終わると聞いたときはひじの状態もあるので、あと1試合なんだと安心した。でも後から、勝ったら(4強決定まで)もう1試合やると決まって不安で仕方なかった」と、日程変更にかかる素直な心境を吐露した。控えに回った選手については「荒木という最速143キロを投げる力のある投手が後ろに控えている。その子も出たかっただろうし、出してやりたかった」と気遣った。

土浦湖北はこの翌日から新チームで岩手に遠征した。外野にいる筆者は、勝った4チームで任意の準決勝と決勝をやればいいのではないかと考えていたが、当人たちは気持ちを切り替えて次に進んでいる。

(続く)

![horikoshi[1]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2020/02/horikoshi1.jpg)