きょうから夏休み。「夏休み特報」第2弾は、家族や友人で楽しめるつくば、土浦のバーベキュー(BBQ)施設5カ所を紹介する。最新のバーベキュースタイルで多様なアウトドアグルメを楽しめる民間施設や、お手頃価格の市営施設など様々な楽しみ方ができる。食材の配達から器材のレンタル、準備から片付けまですべてお任せできる業者もあり、今や手ぶらもOKだ。お盆のころには、帰省した子供や孫たちと、実家近くで楽しむ3世代バーベキューも定着しつつあるという。いずれの施設も早めの予約が必要だ。【構成・鈴木宏子】

最新スタイルで味わう野趣 フォンテーヌの森 つくば市吉瀬の里山に作られた老舗のオートキャンプ場「フォンテーヌの森」内にあるバーベキュー場、ダイニングガーデンは、ウッドデッキに150席が設けられている。アメリカンスタイルのいかついコンロで焼く野性味あふれた極厚の肉など、新しいアウトドアグルメが味わえる。

夏休み期間中、無休。午前10時~午後3時のデータイムと、午後4時~9時のサンセットタイムの2つ時間帯があり、食材の持ち込みの有無で「持ち込み」か「手ぶら」かを選べる。ともにコンロや燃料など道具類はレンタルOK。持ち帰りのごみ以外の後片付けはほとんどお任せできる。

参考価格(税別、かっこ内の子供は3歳がら小学生)は、持ち込みの場合で大人1000円~(子供650円~)、手ぶらは大人2400円~(子供1000円~)=2日前までに要予約。飲み物類は併設の売店で購入できる。

▽つくば市吉瀬1247-1 電話:029-857-2468 URL:www.rural.gr.jp

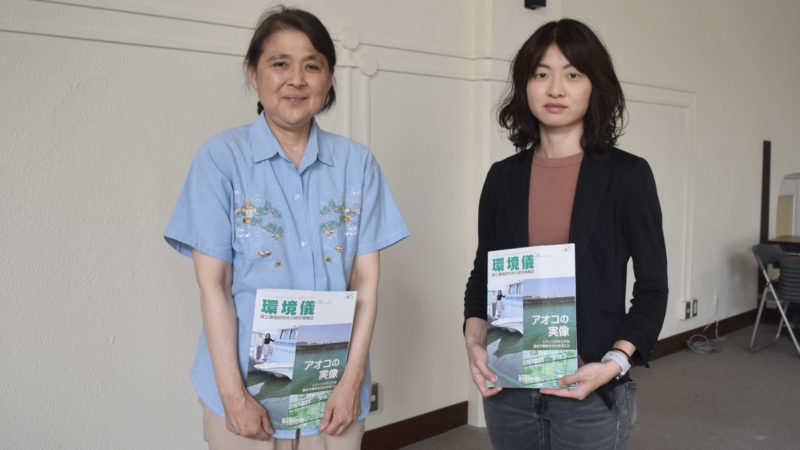

霞ケ浦を満喫 ラクスマリーナ 霞ケ浦に面した土浦駅から徒歩10分の場所にあるラクスマリーナ(土浦市川口)のバーベキュー場は、併せて、カヌーやヨット、サイクリングなどが体験でき霞ケ浦を満喫できるのが特徴だ。温泉が湧き出るため足湯につかることもできる。

ラクスマリーナ オートキャンプ場やテントで宿泊したり、クルーザーでぜいたくな宿泊体験ができるグランピングボート などもあり、宿泊しながらバーベキューとマリンスポーツを体験することもできる。

バーベキュー施設は計100人ほどが利用でき、食材「持ち込み」と「手ぶら」いずれも可。利用時間は午前10時~午後5時。入場料は1人300円、駐車料金は普通車が日帰り500円。バーベキュー器材レンタル料は2~4人用が3時間1000円など(いずれも税込み)。

▽土浦市川口2-13-6 電話:029-822-2437 URL:http://www.lacusmarina.com/introduce/campbbql.html

おススメ№.1 豊里ゆかりの森 県内どこにでもバーベキューの食材や機材を配達し、準備から後片付けまですべてやってくれるバーベキュー宅配出張サービス会社「出張BBQ満福茨城 」がランク付けする県内の薦めバーベキュースポットのナンバー1が、つくば市遠東、市営の豊里ゆかりの森のバーベキュー施設だ。

豊里ゆかりの森 約12ヘクタールのアカマツとクヌギの平地林の一角にある。木立の中に26基の野外炉があり、最大260人が利用できる。平地林にはカブトムシやクワガタもいて採取し持ち帰ることもできる。

出張-の澤村圭太事業部長によると、ナンバー1の理由は、①研究学園駅から車で10分の立地にあり街中で楽しめる②屋根付きサイトがあるため雨天でも可③駐車場からすぐのため荷物の持ち運びが楽④最大260人収容でき団体にもお薦め⑤近くに大型商業施設があり食材調達が安心⑥料金が安い⑦アスレチックが充実⑧受け付け対応が親切でフレンドリー―と、8つの理由を挙げる。

利用時間は午前10時~午後3時と、午後4時~9時の時間帯がある。バーベキュー場の使用料は1人210円(税込み、小学生以上)。鉄板、網、調理器具などのレンタルも可。木炭なども販売している。

▽つくば市遠東676 電話:029-847-5061 URL:http://www.tsukubaykr.jp/index.html

自然体験施設に併設 筑波ふれあいの里 筑波山麓にある市営の自然体験施設。実習館やコテージ、キャンプ場で宿泊もでき、そば打ちや染色体験などもできる。長さ100メートルのローラースライダーもある。

筑波ふれあいの里 バーベキュー施設は11卓ある。利用時間は午前9時~午後4時30分。夜間は宿泊者のみ利用可。110人が利用可能。使用料は1人210円(税込み)。利用時間は午前9時~午後4時30分。夜間は宿泊者のみ利用可。

▽つくば市臼井2090-20 電話:029-866-1519 URL:http://www.tsukubafri.jp/

近くには大型プール 霞ケ浦総合公園レストハウス水郷 霞ケ浦に面した土浦市霞ケ浦総合公園内のレストラン「レストハウス水郷」脇にバーベキュー施設がある。園内には自然観察施設、水生植物園、プール、体育館、テニスコート、日帰り入浴施設があり、一日中楽しめる。80メートルの直線スライダーやチューブスライダー、流れるプールがある「ヒューナックアクアパーク水郷(水郷プール)」は子どもたちに人気だ。

霞ケ浦総合公園 バーベキュー台は6台すべてが東屋付きの全天候型。最大70人まで利用できる。利用時間は午前11時~午後4時。月曜定休。利用料金は「手ぶらでバーベキュープラン(2時間12人まで)」が食材1人1000円、炉貸し出し1台3000円。「食材持ち込みプラン(2時間12人まで)」が炉貸し出し1台6000円。料金はいずれも税込み。

▽土浦市大岩田622-1 電話:029-824-9403 URL:http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page001059.html

➡【夏休み特報】㊤はこちら