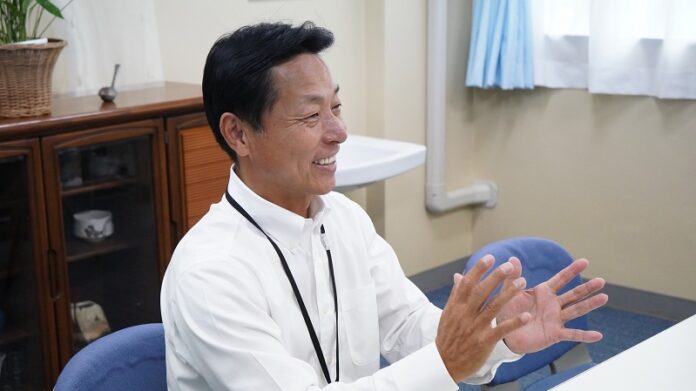

第103回全国高校野球選手権茨城大会が8日開幕する(6月23日付)。有力校はどのように夏を迎えるのか、監督に話を聞いた。第1回は茨城が誇る名門・常総学院の島田直也監督(51)だ。

常総学院は昨年夏の独自大会以降、投手コーチであった元プロ野球選手の島田氏が監督に就任し、秋季県大会で準優勝した。秋季関東大会では破竹の勢いで勝ち上がり、準優勝の末、6年ぶりに春のセンバツ出場権を獲得した。センバツでは6年ぶりの勝利を挙げ、島田監督にとっても甲子園初采配初勝利の記念すべき試合となった。センバツ以降、チームとしていかに過ごしてきたか。大会前の意気込みなども存分に語ってもらった。

チャレンジャーのつもりでやる

—常総学院の組み合わせゾーンには県南地区の強豪校である霞ケ浦や土浦日大が入り激戦ゾーンといわれています。組み合わせをみて島田監督の所感をお聞かせください。

島田 相手はどこでも一緒だと思っているので、ただ自分たちの力を出せば頂点までいけるんじゃないかとは思っています。厳しいゾーンではありますが、うちは1試合1試合チャレンジャーのつもりでやるだけです。

ーセンバツのお話をお聞きしたいと思います。センバツは1回戦のタイブレークを制して敦賀気比に勝ち6年振りの甲子園勝利ということで、県内の高校野球ファンに大変明るいニュースを届けていただきました。島田監督にとっても甲子園初采配初勝利ということで、記念の試合になったと思います。次戦では中京大中京の好投手・畔柳亨丞投手を打ち崩すことができませんでした。センバツの総括をお聞かせください。

島田 僕も夏に監督に就任し、当然、高校野球の指導は初めてでしたし、僕の今まで経験したことを選手たちに伝えられたら良いなという思いでまずやっていて、その先に甲子園というものがあったので、そこを目指すためにはこういうことが必要だよと思いながら指導してきました。とりあえず甲子園に行けたことについてはホッとしたというか、良かったなというのが前提です。そこで、今度は全国に行って勝たなくちゃいけないということで冬の間に練習をしました。センバツでは1回戦でタイブレークで苦しみながらもチーム全員で勝って勢いに乗るかなと思ったんですが、2回戦は全国でも屈指のピッチャーに当たってしまうと、まだそこまでのレベルには達していなかったなというのが印象ですね。

ー畔柳投手についてはどのような印象を受けましたか。

島田 やっぱりマシンで150キロ近くのボールは打てるのですけれど、人間の動作が入ってタイミングを合わせてとなると難しいですね。本当に選手たちも初めて全国でも屈指のピッチャーや打線と対戦できたので、良い経験ができたんじゃないかなと思いますけれども、あのようなすごいボールを投げるピッチャーは関東にはいないので、なかなか対応できなかったというのが印象ですかね。

ー畔柳投手のボールを経験したことで、春の関東大会では怖い相手はいなかったのではないかなと思うのですが、春の関東大会ベスト4という結果についてはいかがお考えでしょうか。

島田 優勝を狙っていたので、準決勝で関東一高に負けてしまって当然悔しい思いもありました。それでもやっぱり当たり前のことができなくてミスで負けたのでね。そういう当たり前のことができないと夏は足をすくわれるよということは選手たちには言いながら今まで取り組んできてはいたのですが、センバツ以降、春の関東大会まではあっという間で、なかなか当たり前のプレーの確認ができなかったことが影響していますね。

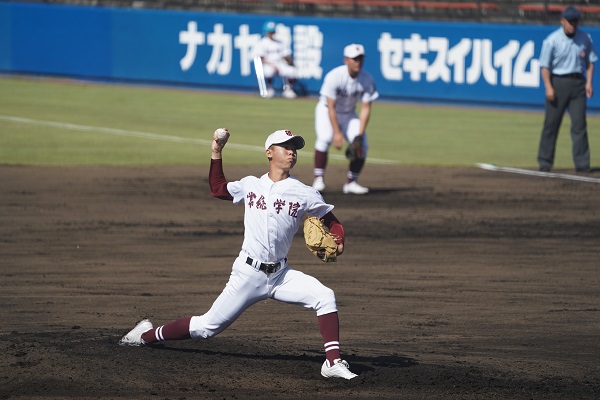

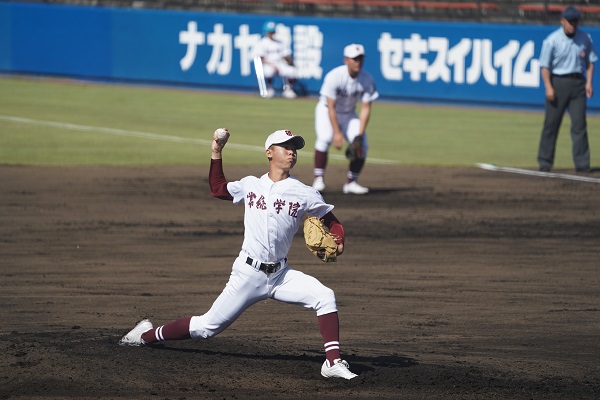

春の大会からエースナンバーを背負う大川=ノーブルホームスタジアム水戸

春の大会からエースナンバーを背負う大川=ノーブルホームスタジアム水戸大川と秋本のWエースに

ーピッチャーのことについて伺います。大川慈英投手はセンバツ後に春季県大会で背番号1のエースとして関東大会をたぐり寄せる大活躍を見せたと思います。大川投手について、これからどのような投手に育って欲しいですとか、今後に寄せる期待値などを教えていただければと思います。

島田 秋本璃空の調子が悪かったということがあって、大川を1番にしたんですね。大川はポテンシャルが高いと思うのですが、自分の良い球をまだただ投げているだけで、上手く場面に応じて使うことが出来ていない状態ではないかなと思います。そこがしっかりと出来るようになったら秋本と一緒くらいに嫌なピッチャーになると思うんですけど。僕から言わせたら、まだ、ただ投げているだけという印象ですね。

ー秋本君は関東大会でベンチ入りしませんでした。現在どういう状態でしょうか。

島田 調子が悪かったので関東大会は無理をしませんでした。夏には間に合うと思います。エースナンバーは競争の末にまだどちらになるか分からないですね(6月29日のインタビュー時点)。

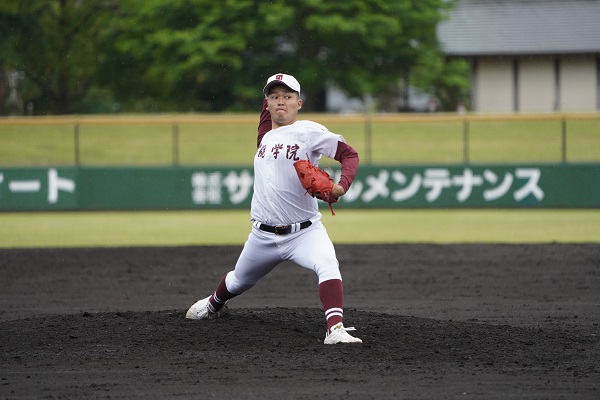

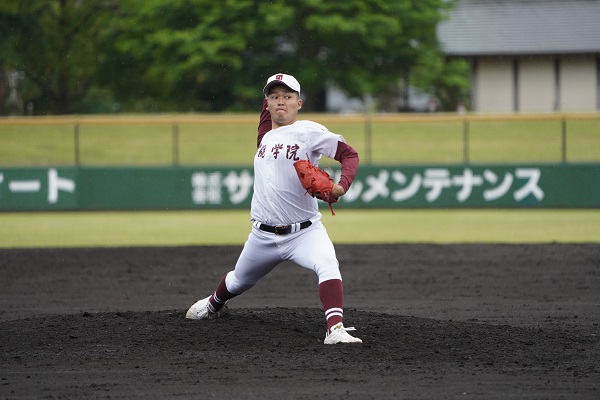

Wエースの一角を担う秋本。春の関東大会は不調でベンチを外れた=J:COMスタジアム土浦

Wエースの一角を担う秋本。春の関東大会は不調でベンチを外れた=J:COMスタジアム土浦ー春の関東大会では3年生の時岡秀輔投手が好投しましたし、1年生の中林永遠投手が県大会で公式戦デビューを果たすなど投手陣の明るい材料がありました。大川君、秋本君以外に、島田監督が期待する現時点の3枚目、4枚目のピッチャーを教えてください。

島田 難しいなあ。正直現状ではいません。時岡とか中林、2年生の石川大翔もそうですけど、経験させながら自信を付けさせようと思っているのですが、まだあの2人の次に任せられるかというとまだまだそこまで行っていないですね。ただ、大川、秋本の2人だけでは絶対に夏は勝てないと思っていますし、当然、先ほど名前が挙がってきたピッチャーには頑張って欲しいなという気持ちはありますね。

ー序盤戦では2枚のエースは温存しておきたいというお気持ちはありますか。

島田 球数制限とかそういうのはあるので、登板の間隔なんかを考えなければならないとは思うんですけど、彼らにとって高校野球の最後の大会です。1試合でも落とすわけにはいかないですよね。ですので、1試合1試合ベストのメンバーでいくしかないのではないかと思います。

春の明秀学園日立戦から4番に座る主将の田邊=ノーブルホーム水戸

春の明秀学園日立戦から4番に座る主将の田邊=ノーブルホーム水戸夏も4番は田邊

ー田邊広大捕手は4番も板に付いてきたと思いますが、夏も4番は田邊君でいくというお考えでしょうか。

島田 打順はどうなんですかね。田邊は責任感があるので頼りになりますし、春の良い流れをそのままにしたいという思いもありますね。たぶんそうなるとは思います。

ーそのほかに三輪拓未選手や宮原一騎選手、鳥山穣太郎選手、伊藤琢磨選手など3年生の調子の良い打者を試合ごとに見極めて上位を任せているように思いますが、この辺は不動のメンバーでしょうか。

島田 3年生だけに任せるということはないですね。2年生の力も当然必要になってきます。ある意味、鳥山も宮原ももう少し頑張ってもらわないとどうかなという、下からの突き上げはきています。センバツに出たからといってレギュラー確約という訳ではないので、そういう意味ではチーム力自体は上がっているのかなと思います。最後の最後まで競争をさせますね。

ー1年生の夏のスタメン起用もありますか。

島田 それはちょっと。若い力も必要ですけども。春は当然経験を積ませたいということもありますが、夏はレベルが見合っていれば当然ベンチに入ると思います。現時点では3年生に比べれば弱いという部分がありますのでね。経験を積ませるためにベンチ入りさせるほどの余裕がないので、どうなるかなという感じですね。

ー秋本投手はバッティングセンスも大変素晴らしいものを持っていると思います。もし投げない時でも代打での起用はありますか。

島田 十分あるんじゃないですか。

春の県大会、東洋大牛久に勝利し自軍スタンドにあいさつする島田監督=ノーブルホーム水戸

春の県大会、東洋大牛久に勝利し自軍スタンドにあいさつする島田監督=ノーブルホーム水戸母校のため、使命感が勝った

ー続きまして、島田監督のことを伺いたいと思います。去年、コーチになられたときの経緯を教えていただけないでしょうか。

島田 学校から連絡がありまして、ニュアンス的には常総を助けてくれないかという感じで話が来たんですけども、やはり僕はNPB(日本野球機構)の方で仕事をしたいという思いがあったので最初は断っていたんです。ただ、熱意というか、お話させてもらっているうちに、僕もこうやって野球界に携われているのも常総学院のおかげだし、自分の力で何とかできるのであればそれも恩返しになるのかなと思いまして決意しました。一度アマチュアに来てしまえばもうプロには帰れないので、決断するに当たって相当に迷いました。でももう50歳も過ぎていましたし、なんと言うんですかね、まあこういう、誘ってもらっている時に行かなくちゃダメなんじゃないかなっていう使命感が勝ってNPBの方は諦めたという思いで、母校のために頑張ろうという気持ちで引き受けました。

ー恩師の木内幸男監督(故人)には報告されたのでしょうか。

島田 常総にお世話になる去年3月のタイミングで一回あいさつに行って、秋の関東大会が終わった後にあいさつに行きましたので、しっかりとお話は出来ています。

ーセンバツでは6年ぶりの1勝を挙げるなど、常総ファンのみならず茨城県の高校野球ファンも県勢の久しぶりの勝利に酔いしれました。昨夏の監督就任からこれまでのことを振り返って、感想をいただけたらと思います。

島田 周りが実際にどう思っているかは分からないですけど、僕自身は本当に監督就任によって勝って当然だって思われているんだろうなとは感じていましたし、結果を残すことについてずっとプレッシャーを感じていました。僕もプロ野球界の中でやってきたので、プレッシャーには強い方かなとは思ったんですけどね。でも高校生はトーナメントなので、1回でも負けたら終わりですからそういう難しさというか、トーナメントの戦いというのもまだまだこれからも勉強すべきことだと思います。いろんなプレッシャーは本当にありましたよ。ただ、結果が少しずつ付いてきていたので、それは良いことなんでしょうけどね。余りにも順調に行き過ぎて何か怖い部分もありますよね。チームを勝たせることももちろん大事なんですけど、本当に当たり前の話で、あいさつとか整理整頓とか、それが出来ればプレーにも反映されると思っているので、そこはずっとうるさく言っていたかな。

センター前に強く低い打球を打て

ー選手とのコミュニケーションなんかで苦労されたことはないですか。

島田 なかなか僕も人見知りのところがあるので、極力選手と話そうとは思ってるんですけど、なんせ部員が100人近くいると一人一人と話すのは難しいところです。極力コミュニケーションを取ろうとは思っていますけれど、選手たちは物足りないと思ってるんじゃないですかね。

ーこのチームはバッティングがすごく良いなという印象があるのですが、バッティングは監督ご自身も経験から勉強されながら指導されているのでしょうか。

島田 全然指導してないですよ。バッティングは水ものだと思っているので。それよりは小技とか当たり前のことの方が大事かなと思っていますので、それを練習するようにしています。練習してはいますが、まだまだ出来ていないですね。後は、強く振るのも結構なのですが、形を意識して軸を意識した自分のスイングをしてくれと。センター前に強く低い打球を打てということを常日頃から言って意識させています。

悔しくてしょうがない

ー今年のチームカラーを監督の目線で解説願います。

島田 どうなんでしょう。僕もまだ分かってないというか、ああいう若い子たちをどうやったら上手く波に乗らせることが出来るのかなと、そういうことしか考えていなくて、ただその中でも厳しさも教えなくてはいけないと思っているんですよね。監督就任当時はそんなに口うるさく言っていなかったんです。ですが、センバツでのあの手も足も出なかった惨めな試合をして帰って来てですね。僕は本当に3月27日というのは悔しくて悔しくてしょうがないんですが、なんか子どもたちは悔しさも何もなくて甲子園に行ったことに満足しているように感じたんですね。ちょっとそれは違うなと思って、甲子園から帰ってからは逆に今度は口うるさく言ってきているんです。でもちょっとその状況もここに来て慣れて来てしまっているのかなという感じで、難しいなと。どうやって指導していくのが良いのかなというのはまだまだ僕も勉強中ですね。

ー就任当時は探り探りだったが今は大きな声で指示をしていると。

島田 就任していきなりは無理でした。最初は子どもたちがどういう野球をやるのかなと思ってあえて何も言いませんでしたが、やはり課題が出てからはこういうことをやっていこうということで、それが上手くいって関東大会まで行ってあのような成績になったのだと思いますね。今は甲子園に行って帰ってきてから僕と同じレベルで悔しいと思ってくれているだろうと思っていたら、違う方向に行ってしまっていたので、ちょっと待てよと。センバツから帰ってからレポートを出させたのですが、「悔しいです」とか、「一球に対する執着心がなかったです」とかいうことを書いているのですけれど、何か練習からはそういう風には見えないので、そこが転機となって結構今は口うるさく言うようになりましたね。甲子園の借りは甲子園で返すしかないと思っているのですが、なかなかそういう感じには見えないなというのが甲子園から帰ってきてからの印象ですね。

ーそれが4月だったり5月だったりという段階で、今6月を終える段階で上り調子にはなってきているのでしょうか。

島田 いや、なっていないと思いますよ。秋にギラギラしていたものが今は見えないですね。あくまで僕がそう感じているだけですよ。

ー最後に、夏の大会に向けた意気込みをお願いします。

島田 本当に3年生にとって最後の試合ですし、春のセンバツも良いところですけど、それ以上に夏の甲子園というのは良いところですので、最後はみんなで笑って終わるためにも絶対甲子園に行かなくちゃいけないなという気持ちは、もしかしたら選手以上に思っているかもしれません。当然、他校はみんな打倒常総で来ると思うので、気持ちだけは負けないように、自分たちの野球さえできれば勝てると思うので。それができなければ結局勝負ごとなので負ける可能性もありますけれど、とにかく2時間と少しの試合時間を集中して、最後まで全力プレーでできたら自然と良い結果が付いてくると思っています。(聞き手・伊達康)

![【高校野球2021】土浦一―八千代・2[2305843009235002838]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/83c842b8b6a3337ecd6917fc4a82ea07-696x392.jpg)

![霞ケ浦導水進捗[4573]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/142daf68747211bdaf87cffa38302d33-696x354.jpg)

![田口哲郎 20[4511]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/cbc28d79db4c68e92f784ee5eb9ad4dd-696x391.jpg)

![瀧田薫 25[2305843009234764633]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/dad3fb3a3bce58d764d90c51b3f8a455-696x392.jpg)

![写真2[4482]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/07/58bf343ad8de83c3c204d3c26671d9a2-696x489.jpg)