【コラム・冠木新市】「お前さんは反対運動をやらねえのか?」と、つくばの洞峰公園の野球場でいつも会う名無しのカラスに言われた。洞峰公園リニューアル計画のニュースを嗅ぎつけたようだ。カラスの根城(他の野鳥も)が、「グランピング」「ドッグラン亅「BBQ」の場所になる。

洞峰公園の改造は30年間で少しずつ進んできた。野球場の目と鼻の先にある、毎夏クワガタとカブトムシが集まる樹液滴る木が切られた。スズメバチも寄って来るので管理者が危険に思ったのだろうが、ガッカリだった。昨年は久しぶりに野球場の茂みから池に向かう1メートル級の蛇を目撃したが、ガマガエルは7年ぐらいご無沙汰である。木の数と草むらの量に関係しているのではないだろうか。

この数年での一番のショックは、野球場に黒いフェンスが作られ、中を通れなくなったことだった。しばらくして2カ所の扉が開かれ入れるようになったが、今も黒いフェンスを見るたびに冷たさが感じられ嫌になる。

カラスは「俺たちは柵なんてひとっ飛びだからヘッチャラよ」と毒づいていたが、野球場がつぶれるとなると気になるらしく、私を反対運動へとそそのかす。

「カラスの生態系にも配慮してくれ」

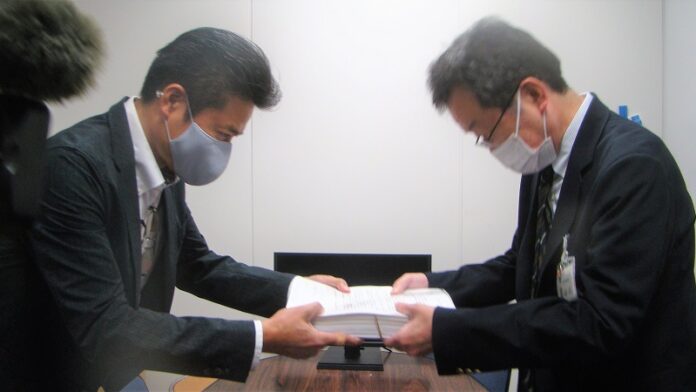

実はカラスに言われる前に、大井川県知事に要望書を出そうかなと考えていた。けれどもその矢先、五十嵐つくば市長が知事にリニューアル反対の狼煙(のろし)を上げたので、驚き止めにした。むしろ、つくば市は、2018年に「つくばVAN泊(キャンピングカー)」、2019年に「てぶらでバーベキュー」の実証実験を文教地区の中央公園で推進してきたから、県の計画には賛成だろうと思っていた。

「お前さんは読みが甘いよ。市長は内心実験が失敗したと思っているから、県知事に親切心で教えてやろうとしたんじゃないの 。ついでに、将来、池にカヌーやボートを浮かべて稼ごうなどと考えなさるな、と助言すれば満点だったんだがな」

なるほど、ひょうたんから駒だ。今回の反対により、中央公園にドッグランを作ろうなどという計画は起きてこないだろう。

「俺らの仲間うちではさ、BBQは賛成しているのが多いんだ。ごみが出てエサ場になるからな。問題は野球場じゃないよ。客を多く受け入れるため、駐車場を広げ、木を切ることよ。また、俺たちのネグラが狭くなる。近頃、シン・カラスたちが集まり、木をめぐる争奪戦が絶えず、旧カラスたちの苦労がつづいているんだぜ。お前さんにはわからないだろうが、少しはカラスの生態系に配慮してもらいたいね」

イーストウッドの『荒野の用心棒』

カラスの愚痴を聞き流しながら、映画探偵の私は『荒野の用心棒』(1964)を思い浮かべた。1つの町に2人の親分がいる。その町に流れてきた名無しの男(クリント・イーストウッド)が、2人の親分をたきつけて戦わせ、町から一掃するお話。マカロニウエスタンの始まりとなった作品で、人生のヒントが多々隠されている。

『新!つくば』という移住促進の動画を見た。2人の宇宙飛行士がつくばの街を紹介するもので、つくば市の製作だと思っていたら、茨城県の製作だった。県は人気のある「つくば」をつくば市だけに独占させないぞと思っているようだ。県所有の洞峰公園を稼げる場所にしようと、改造に乗り出してきたのはその思いからだ。つくば市は洞峰公園を自分たちの場所だと感じているから、当然面白くない。

しかし、こう考えたらどうか。筑波山が市や県のものではなく、日本の、いや自然界の生き物である、洞峰公園もその一部と見るべきではないかと。「なにのんきにキザなこと言ってるんだ、バカ野郎! 洞峰公園はな、俺たちカラスのものに決まっているだろうが!」

私はカラスの言葉で改めて気付かされた。洞峰公園リニューアル問題を、縄張り争いや、政治経済活動に利用させてはならないと。でないと、カラスに小バカにされる。皆さん、これからの動きにご注意あれ! サイコドン ハ トコヤンサノセ。(脚本家)