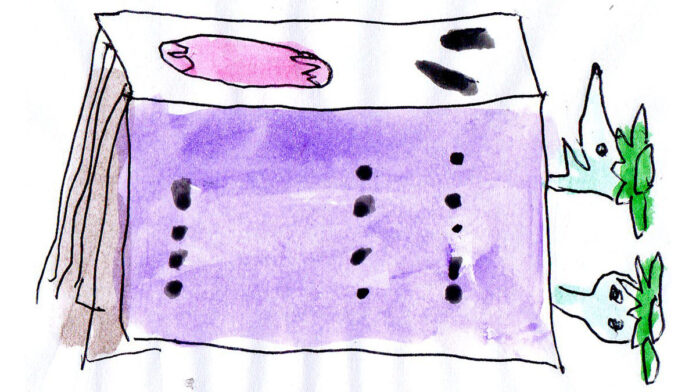

アニメ「機動警察パトレイバー」の聖地、土浦市が、市内15カ所のマンホールのふたをパトレイバーのデザインマンホールに変える。15カ所すべて異なるデザインとなり、アニメのキャラクターやロボットがカラーで登場する。

完成は来年2月末の予定。設置場所は、JR土浦駅から亀城公園周辺約1.1キロ間の歩道などを検討している。市中心市街地の名所や観光地近くに設置するなど、訪れた人が市内を歩き回れるよう回遊性を高めて設置する。

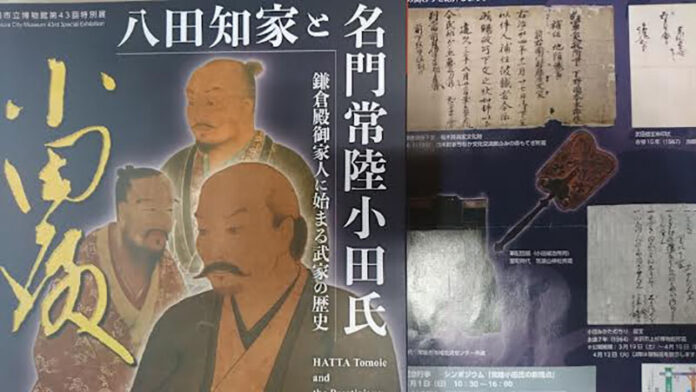

パトレイバーは歩行式の作業ロボット「レイバー」が普及する近未来の東京を舞台に、警視庁レイバー部隊の活躍を描くアニメ。土浦はレイバー部隊の敵役で、驚異的な性能をもつメカ「グリフォン」が製造された土浦研究所があるとされ、ファンの間で聖地となっている。

ファンの来訪を期待

同市は今年1月14日から2月13日まで「機動警察パトレイバー30周年突破記念 in土浦『TV-劇パト2+』展」(1月13日付)を開催した。北海道や九州など全国から約3100人のファンが訪れるなど盛況で、グッズなど売り上げは約700万円だった。

デザインマンホールの企画を担当する市政策企画課の奥山成俊さんは「パトレイバーは作品発表から30年たっても根強い人気がある。企画を一過性で終わらせず、コロナ禍で弱まった観光を、国の地方創生臨時交付金で活性化したいと考えた」と話す。

アニメキャラクターなどのデザインマンホールを製作し観光客が増えている自治体があることを知り、パトレイバーの版元やマンホール製作会社と話し合い、製作をすることになった。市ではデザインマンホールの設置で、土浦を訪れるファンやマンホールマニアが増えることを期待している。

デザインマンホールは、樹脂で作ったプレートを既存のマンホールのふたにはめ込んで固定する。従来の鋳物タイプのマンホールに比べて、写真のようにリアルで鮮やかになるのが特徴だ。

15種のデザインは、これから版元と話し合って決めるという。パトレイバーのアニメやオリジナルビデオ、劇場版などから、ロボットやキャラクターを作成する予定だ。背景には土浦ならではの風景を入れるなどを検討しており、アニメの世界観を壊さないように配慮する。

グッズ、スタンプラリー、カードも検討

マンホール完成に先駆けて、グッズの再販も検討している。グッズは、土浦市庁舎1階きらら館や、土浦市観光協会・土浦まちかど蔵「大徳」(同市中央)で販売する。マンホール完成後は、マンホールを巡るデジタルスタンプラリーも実施する。

マンホールカードの製作も順次行っていく。奥山さんは「マンホール完成時にも何かイベントできたらと考えている。完成後も何度も土浦を訪れてもらえたら」と語る。(伊藤悦子)

![リサイクルマーケット[2305843009291841001]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/05/4c2540ec598e5f91b1bff7fdb2e5fa34-696x392.jpg)