18-19日 駅周辺の飲食店などが会場

土浦市内の店舗や寺社を会場とする演劇企画「つち浦々まちなか演劇めぐり2025」(同実行委員会主催)が18、19日の2日間、県内外から多彩な劇団が参加して催される。、土浦駅周辺の飲食店や寺院、博物館など計17カ所が会場となる。まちの各所で上演される演劇を巡りながら、演劇とまちの魅力を知ってもらおうとする企画で、今年で3回目の開催となる。昨年は神立駅周辺で開かれた。

今年は新たに、市内の個人商店を題材にした「つちうら商店街劇場」、霞ケ浦の遊覧船上で上演する「湖上ドラマリーディング」、県内高校生による舞台「百年の花火」などの新企画が登場する。

個人店の物語を演劇に

土浦市立博物館展示ホールで開かれる「つちうら商店街劇場」では、1933年開業の老舗「ムトウ削り節店」(同市川口)、昨年4月に開店した梶原自転車店(同市大手町)、築90年の古民家を活用する城藤茶店(同市中央)の3店舗を取り上げる。長崎市在住の劇作家・福田修司さんが各店を取材し、店主の歩みや店の歴史を元に脚本を執筆した。

土浦市真鍋の劇団「百景社」に所属する、実行委員会事務局の根岸佳奈子さん(38)は「つちうら商店街劇場」について「演劇を通じて、街を歩きながら土浦の歴史や人々の思いを感じてもらうというイベントの趣旨と合わせて、個人の歴史や物語を通じてさらに街の魅力を掘り下げる試み」だという。

「湖上ドラマリーディング」は、霞ケ浦の遊覧船「ラクスマリーナ ホワイトアリス号」の船上で朗読と中国伝統楽器・二胡の生演奏を楽しむ企画。根岸さんは「湖上から眺める土浦の景色は本当にかっこいい。天候に恵まれれば夕暮れ時に富士山のシルエットも見える。芝居と風景の両方を味わってほしい」と語る。

花火100周年題材に青春劇

もう一つの新企画として、県内高校生の有志が出演する舞台「百年の花火」が土浦市立博物館視聴覚ホールで上演される。土浦花火大会100周年を題材に、打ち上げを待つ2人の少女の心の揺れを描く会話劇だ。

出演するのは、神栖市在住で鉾田一高3年の布施輝々(るる)さん(17)と、小美玉市在住で大成女子高1年の吉田梨衣紗(りいさ)さん(15)。ともに演劇部に所属し、公募に応募し参加。週末の稽古を8月から重ねてきたという。

布施さんは「クールなセリフの裏にある温かい思いや、感情の揺れを表現したい。花火大会は土浦の方々にとって特別なイベント。見る人の心に残る演技ができれば」と意気込む。吉田さんは「明るく元気な役柄。見る人に元気が伝わるように動きを工夫した。家族や友人を思う心情も伝えたい」と話す。

脚本を手がけた、鉾田一高演劇部コーチの新堀浩司さん(44)は「これから先も2人の関係を築いていこうとする少女たちの思いとともに、困難を乗り越え100年にわたり花火大会を支えてきた人々の思いを伝えたい。異なる環境で活動する高校生が力を合わせて舞台をつくる姿も見ていただけたら」と語った。

総合案内所で観劇コース提案

第1回から企画運営に携わる根岸さんは「世代を超えて演劇を通じてつながること、若い世代が土浦に関心を持つきっかけになれば」と今年の企画への思いを語り、「土浦には面白いところがたくさんある。外から来た人にも楽しんでもらいたい。赤ちゃんから楽しめる人形劇から文学作品を原作とした演劇まで幅広い内容。お気に入りの1本を見つけてほしい」と呼び掛ける。

亀城公園前の公園ビル1階「がばんクリエイティブルーム」に4日から設けられている「総合案内所」では、チケット販売のほか、観劇希望者の興味に応じたコース提案を行っている。根岸さんは「おすすめルートを一緒に考えながら、土浦の街歩きを楽しんでもらいたい」と語った。(柴田大輔)

◆「つち浦々まちなか演劇めぐり2025」は10月18日(土)・19日(日)、土浦駅周辺の店舗や寺社、土浦市博物館など17会場で開催される。チケットは、1日フリーパス券が一般3500円、18歳以下2000円。2日フリーパス券が一般6000円。「湖上ドラマリーディング」券は専用チケットが必要で4000円。

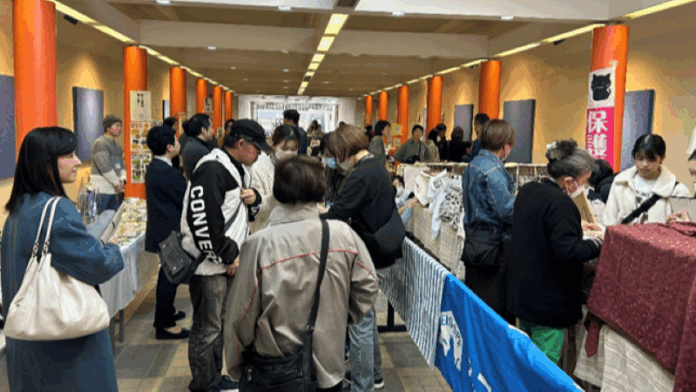

◆18日(土)、19日(日)の2日間、亀城公園では、毎月第3土曜日に駅前アルカス土浦で定期開催されている「あおぞらまるしぇ」が、各日午前10時から開催される。

◆総合案内所は、同市中央のがばんクリエイティブルームに設けられ、17日(金)までは正午から午後5時まで、18日(土)・19日(日)は午前10時から午後8時まで。

◆チケットの申し込み、イベントの詳細は公式ホームページへ。問い合わせは、つち浦々まちなか演劇めぐり実行委員会のメール(tsuchiuraura@gmail.com)または電話(029-896-3099)へ。

➡つち浦々まちなか演劇めぐりの過去記事はこちら(2023年1月1日付、23年9月27日付、24年10月5日付)