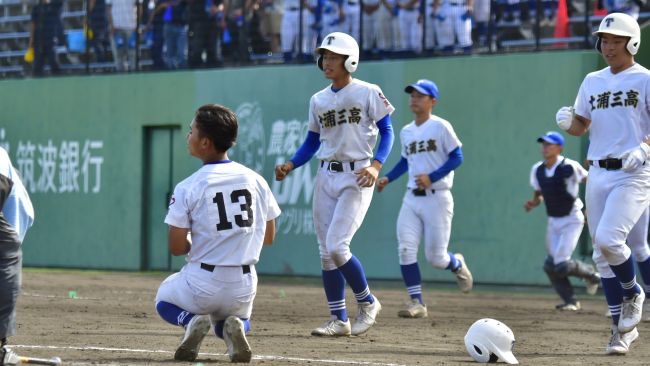

第107回全国高校野球選手権茨城大会は23日、2球場で準々決勝4試合が行われた。J:COMスタジアム土浦の第2試合では霞ケ浦が9-3の大差でつくば秀英を破り、準決勝へ駒を進めた。

23日 準々決勝 第2試合 J:COMスタジアム土浦

霞 ケ 浦 001022031 9

つくば秀英 100101000 3

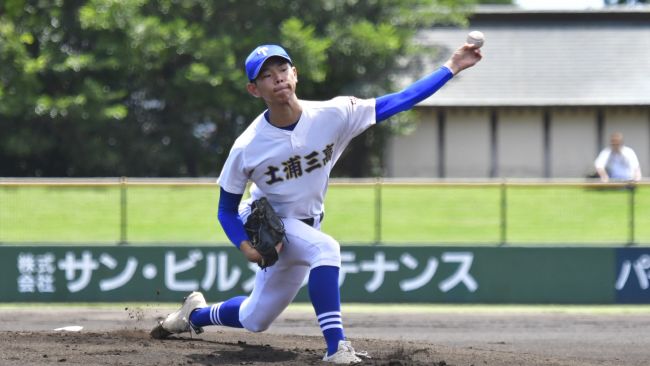

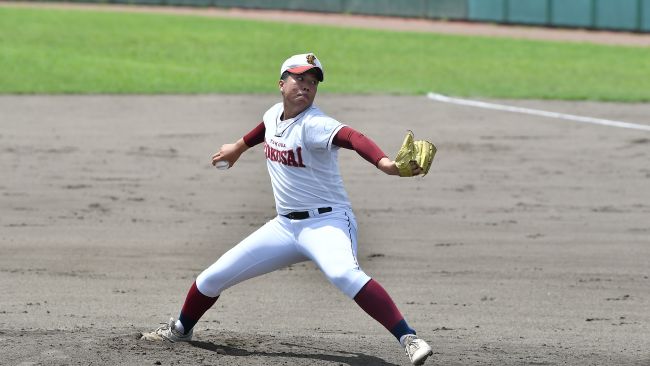

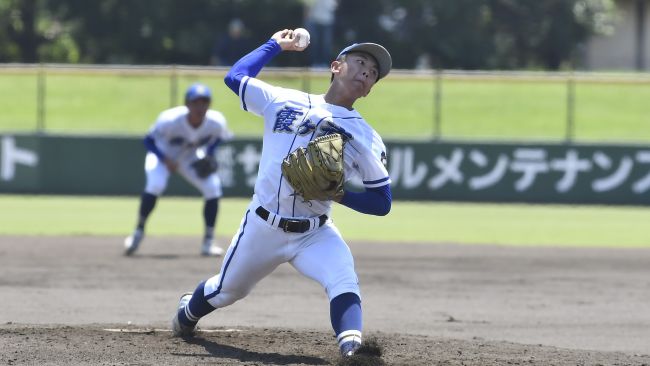

霞ケ浦は初回のピンチを最少失点で乗り切り、尻上がりに調子を上げた。つくば秀英はエース中郷泰臣の後を任せられる投手がいなかった。

1回表、霞ケ浦は1番・荒木洸史朗が右前打で出塁し、死球と敵失で1死三塁とするが、5番・花内晴紀の一ゴロで荒木が本塁封殺され好機を失った。1回裏、つくば秀英は1番・芦谷響が初球を中越えの三塁打、2番・吉田侑真が四球で無死一・三塁、3番・知久燿は遊ゴロでダブルプレーとなるが、その間に芦谷が生還し1点を先制した。

「序盤のチャンスに得点できず、その裏に1点を取られ相手のペースになった。だがあせらず1点ずつ取り返していこうと、自分たちの野球ができた結果が、今日の勝利につながった」と霞ケ浦の鹿又嵩翔主将。

追撃のチャンスは3回表。先頭の荒木が四球で出塁し二盗、これが捕手のけん制悪送球を誘い三進、4番・大石健斗の中前打で生還し同点とした。

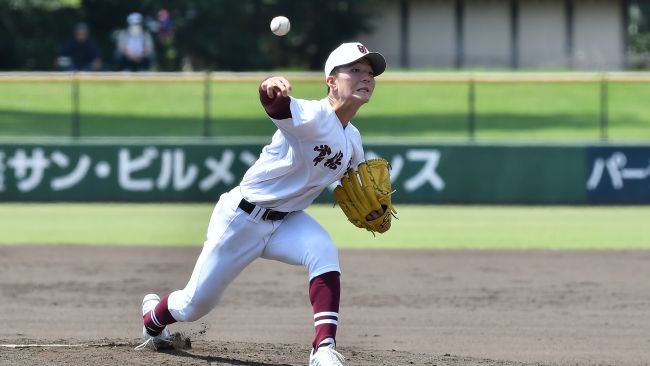

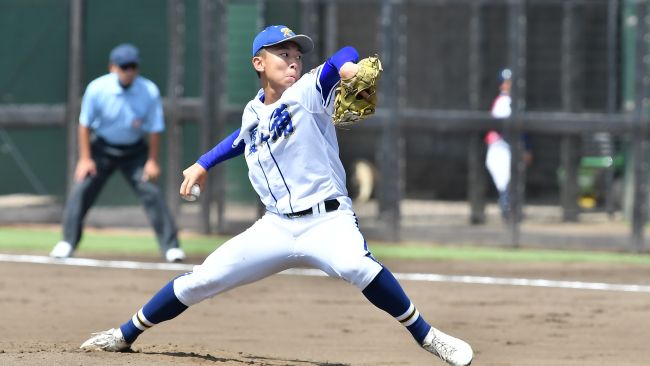

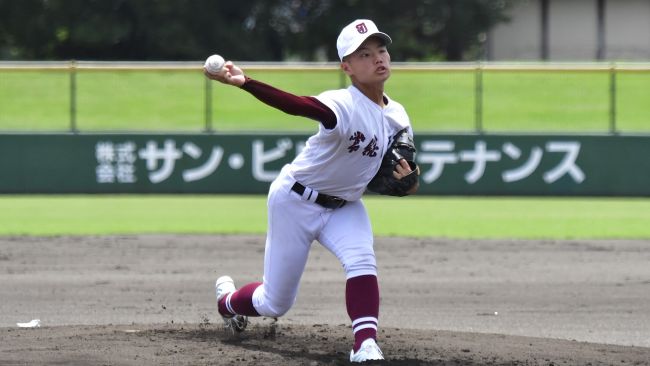

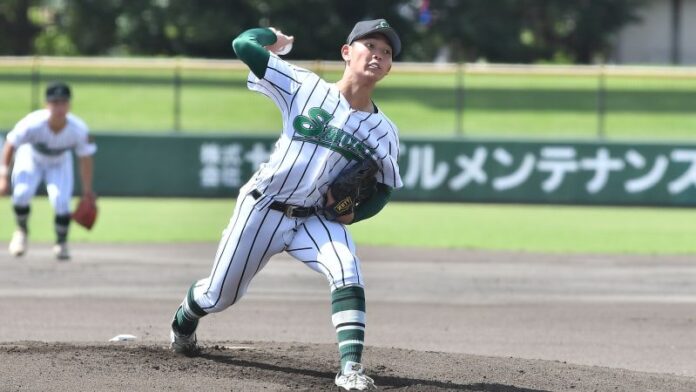

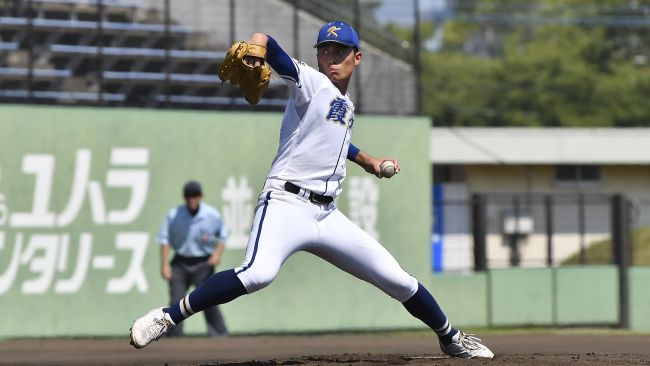

だが4回裏、霞ケ浦の先発・稲山幸汰は、3連打を浴び1点を失ったところで早くも降板。1死一・二塁の場面でマウンドに立ったのはエース市村才樹。この後9回1死まで打者19人に対し奪三振5、被安打3、失点1の好投を見せる。

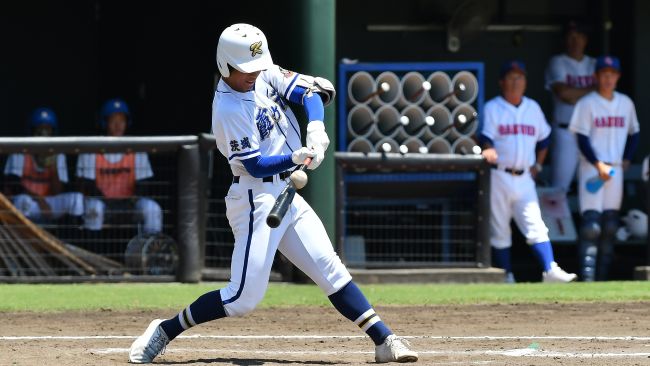

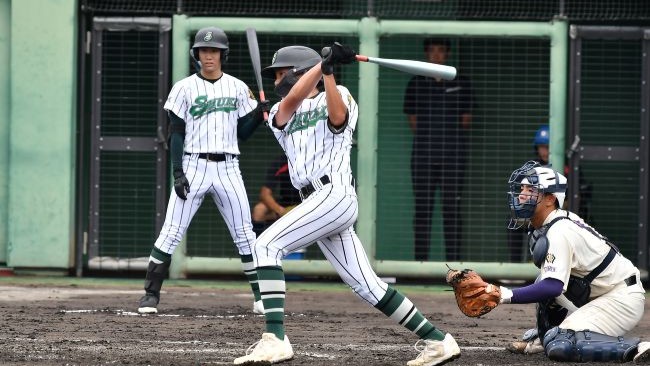

このとき市村と共にグラウンドに出て右翼の守備についたのが羽生伯。打順は9番に入った。今季恒例の交替パターンだが、意外な好循環をもたらした。羽生は4打数4安打、うち3本が長打で2打点を挙げる活躍。そして次打者の1番荒木はこの日3打数3安打2打点、四球も2つ選んで出塁率は100%。この9・1番のコンビが試合後半の大量点の源泉となった。

例えば5回表の攻撃、先頭の羽生が初球を中越えの三塁打。次打者の荒木も初球を左中間の二塁打で羽生が生還。その後、鹿又の右前打で荒木も生還した。「途中から出て、勝ちたい気持ちで全力でバットを振った。荒木につなげば決めてくれると信頼し、つなぐことだけを考えて打った」と羽生。「1死三塁で最低でも犠牲フライが必要な場面、初球からしっかり振れ、チームに貢献できる打撃ができた」と荒木。

これで霞ケ浦は、昨年の秋大会決勝でつくば秀英に敗れたリベンジを果たすことができた。次戦、準決勝の相手は明秀日立。今年の春大会で8回コールド負けの屈辱を味わったチームだ。鹿又主将は「挑戦者の気持ちで挑み、自分たちのペースで守備から流れを作って、さらに上へつなげていきたい」と、次のリベンジに向けて意気込む。(池田充雄)