➡音声はこちら

お集まりいただいた皆さん、そして駅ご利用の皆さん、こんにちは。

県会議員補欠選挙に立候補いたしました、私、山中たい子でございます。

9月7日の投票は知事選挙と一緒になります。知事選挙では田中重博さんを日本共産党として推薦をしております。ぜひ私と、そして田中重博さんを何としても押し上げてください。まず初めにお願いを申し上げます。

選挙は自民党候補との一騎打ちとなっております。前回失った議席を取り戻すとともに、先ほど江尻県議がお話しいただいたように、県議会での日本共産党の複数議席を何としても回復させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

参議院選挙では裏金問題に反省のない政権与党が過半数割れとなりました。自民党政治に、明確にノーの審判が下されたわけです。そういう下で今回の選挙が戦われております。

知事選挙は自民党が応援する大井川知事、そして、私たち日本共産党を含む多くの政党、団体、個人の皆さんが応援する「いのち輝くいばらきの会」の田中重博さんとの事実上の一騎打ちとなっております。皆さんどちらを選べば私たちの暮らしの願いが届くのか、これはもう言うまでもありません。

田中重博さんは茨城大学で教べんを取られた、地方自治、そして地方財政の専門家です。人権と民主主義、地方自治、憲法を何より大事にして、人権や差別を、人権を守り、差別を許さない、一人一人の、人権、生き方を支えようと、それが田中重博さんです。

無駄な大型開発を止めて、税金の使い方を抜本的に見直していく、こう約束をしています。皆さん、これだけ聞けば、田中重博さんが願います、私は、強く強く田中重博さんを応援しています。どうぞよろしくお願いを申し上げます。田中さんを何としても知事に押し上げていただきたいと思います。

大井川知事は、皆さん、常陸那珂港建設や霞ケ浦導水事業、那珂川と霞ケ浦を43キロ地下トンネルで結んで水をやりとりする、こういう無駄な大型開発事業、莫大な予算をつぎ込んでおります。そしてさらにグローバルな大企業、この茨城に、これまでの2倍の100億円もの補助を市場重視のために予算化しております。そして皆さん、パワハラ、独断専行、トップダウンのワンマン県政です。職員の声も聞かない。皆さん、自民党の議席に、3分の2を持つ県議会に支えられている。本当に無茶振りがひどすぎます。

皆さん、こういう大井川知事、盛んに継続、継続と言っています。私はもう、継続はノーと、そして、田中重博さん、子どもたちの未来と私たちの明日を託したいと、そのためにも田中重博さんを知事に、そして私、山中たい子を県議会へと押し上げてください。どうぞよろしくお願いいたします。

皆さん、この間、大井川知事は、大規模な公共事業に税金を使う一方で、福祉や医療、全国最低クラス。この間、私、どこに行ってもお話するのが保健所問題。それは最近またコロナが増えてきているからです。この感染症対策になるのが保健所。選択と集中の名で、コロナの直前でしたけれども、12カ所から9カ所に減らす。こういうことが行われました。保健師さんの数38番目。看護師さんの数43番目。暮らしと関わる様々な指標が全国最低クラスという状況になっています。皆さんこれらを飛躍的に改善させるためには知事を変える。そして同時に、この田中知事の下で働く県議を増やすということではないでしょうか。

皆さん、私は4期16年間、自民党県政と対決をしてまいりました。そして様々な市民の皆さんと運動に取り組み、その実現のために力を合わせて県政を動かしてまいりました。もう18年前になるんですけれども、つくば特別支援学校はまさに、市民の皆さんと力を合わせてつくった特別支援学校、今では大規模になり過ぎて、これを分離してほしい、こういう声も大きく広がっているところです。私はこうしたことにもぜひ取り組んでいきたいというふうに思っております。

皆さん、私はこれからも力を合わせて、皆さんの願いを真っ直ぐ届けるために働いてまいります。何としても県議会へと申し上げてください。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

皆さん、そして何としても暮らしが大変なわけです。世論調査でも、消費税の減税、廃止を求める声は7割を超えています。いつでも誰でも何でも5%減税、一世帯で年間12万円になります。そうすればインボイスもいらなくなります。皆さん、家計も助かる、そして業者の人も助かる。この消費税減税、廃止の声、そしてインボイス廃止。この声をつくばから大きく上げていこうではありませんか。そのためにも、私、山中たい子を県議会へと押し上げてください。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

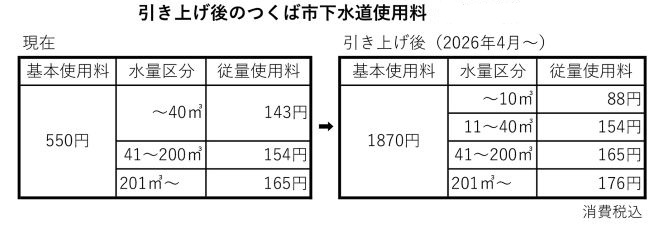

また緊急の物価対策として、東京都のように、県として水道料金を引き下げる、つくばでは下水道料金も来年4月から上げようとしておりますから、皆さんと一緒に、こうした暮らしに関わる負担を軽減する。さらには高過ぎる国保税、見直しの度に引き上げられている介護保険料、後期高齢者医療保険料、これも来年4月見直しの時期です。皆さんと力を合わせて引き下げを求めていきたいと思います。

皆さん、そして県立高校問題。大変重要な問題になっています。15の春を泣かせない。そのためにも今、つくば市に住む大人の責任で、そして、沿線開発を進めてきた国や県の責任で、この高校問題、解決しなければならないと思っております。粘り強い市民運動の中で着実に身を結んでいるのが、この問題です。県政を確実に動かしております。筑波高校に進学コース。牛久栄進高校には1クラス増やす、また谷田部にあるつくばサイエンス高校には普通科を3クラスつくると。しかしまだまだ足りないというのが多くの皆さんの率直な声であり、運動団体、市民団体の皆さんと引き続き、幅広い、党派を超えた運動でこれを何としても実現したいと思います。

皆さん、そして学校給食の無償化。今、県内半数の自治体で無償化、実現しています。住民運動に応えた市町村の努力で行われております。しかし、これまた東京都のように、県段階を動かして、そうすれば全市町村で実施することができます。2歳までの子どもの保育料、そして子どもの国保税均等割、負担ゼロなど子育てにかかる負担の軽減、これは県予算のわずか1%で実現することができます。皆さんご一緒に実現しようではありませんか。そのためにも私、山中たい子に議席を与えてください。よろしくお願いいたします。

皆さんそして、なんと言っても東海第2原発、再稼働をストップさせなければなりません。私は14年前の原発事故避難者の方から、今すぐ近くにもそういう方がたくさん住んでおられます、ふるさとに帰りたくても帰れない。その苦しみは本当に推し量ることができません。皆さん、再びこんなひどい原発事故を起こさせないためにも、再稼働をストップさせる、古くて危険な東海第2原発再稼働ストップ、党派を超えてこの声を大きく広げようではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。

皆さん、今年は戦後80年。私の父は、福島に生まれ、沖縄戦に参加をして、命からがら帰り、私たち6人に命がつながりました。皆さん、日本共産党は、党をつくって103年。侵略戦争に命がけで反対をし、一切の差別も暴力も許さない。そして、平和のために戦い続けている、そうです、皆さん、この日本共産党だからこそ、企業や団体の献金も受け取らない。だからこそ、皆さんの願いにまっすぐ応えることができるわけです。そのために働くことができるわけです。どうぞよろしくお願いいたします。

皆さん、選挙は自民党中心の県政、このまま続けていいのか、そのことが問われております。大井川県政から、安心して生き続けられる県政をつくるためにも、知事は田中重博さん、そして県議補選では、私、山中たい子を議会へと押し上げてください。どうぞよろしくお願いいたします。

一週間お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。