【コラム・冠木新市】2009年、「つくばの映画・演劇を作ろう」をテ一マにNPO主催の講演会で30人を前に語った。当時、映像のロケ地に誘致する運動は盛んだったが、地元の文化・歴史・伝説を活用して、自ら作る動きは少なかった。

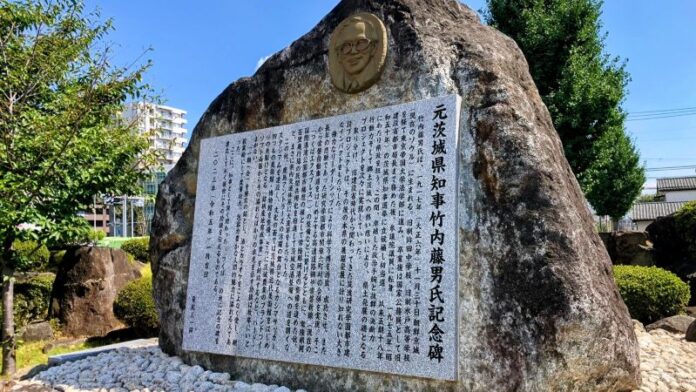

つくばにも面白い素材がいくつかあった。その一つが、茨城県出身の童謡詩人・野口雨情が1930(昭和5)年に作詞した「筑波小唄」「筑波節」で、元は一つの歌をなぜか二つに分けた新民謡だ(映画探偵団22)。

2010年、その理由を「雨情からのメッセージ」と題して講演、朗読劇、踊り、演奏で表現した。新築の筑波銀行ホ一ルに300人ほど集まった。好評だったこともあり、つくばの7地域の話を「つくつくつくばの七不思議」として再創造しようと考えた。

2012年春、北条を竜巻が襲い町を破壊したころ、水戸で「筑波小唄」「筑波節」の幻のSPレコードが見つかった。いろいろな方の協力を得てCDに復刻、また、つくば市の観光物産課の応援で踊りの講習会を5期まで開催した。

同年秋、詩劇「北条芸者ロマン~筑波節を歌う女~」を上演。北条街づくり振興会との縁を深めた。このとき、植田利浩さんが作曲した曲を「筑波恋古道」と名付けた。

2015~16年、「つくつくつくばの七不思議/サイコドン」をACCSケ一ブルテレビで放映。「筑波恋古道」の作詞もでき、歌い手を募集するが、応募はなかった。踊りのイベントでは、植田さんの歌うデモテ一プを使用した。2023年の「金色姫伝説旅行記」のときに、声楽家・大川晴加さんが新たに吹き込んだ。

「はじまりのうた BEGIN AGAIN」

「北条芸者ロマン」に取り組んでいたころ「はじまりのうた BEGIN AGAIN」(2013)という映画が製作された。オ一プニングはバーのステ一ジ。無名の女性シンガ一が歌い、1人の中年男性が身を乗り出して聞く。そして「その日の朝」とクレジットが出て回想となる。

男は、音楽プロデューサーで5年間失敗続き、妻と別居中。娘に煙たがられ、自分が創立したレコード会社からもクビを宣言され、地下鉄で自殺を考えバーに来る。男は、無名シンガ一の背景にピアノやベースが加わる幻想を見る。

次に女性の回想がはじまり、楽曲を提供した恋人歌手との関係がこじれ争いとなる中、バーでプロデューサーの男と出会ったことが描かれる。

2人は作品を企画する。会社からデモテ一プを要求されるが、録音費用のない男は、デモよりもアルバムを作ろうと考える。路地裏やビルの屋上などで録音する。演奏者には後払いで、才気あふれる無名の若者を集める。さらに女性歌手の誘いで、男の娘をギターに採用。完成したアルバムは高評価を受ける。

エンドクレジットが流れる中、女性がレコード会社と契約したくないとの訴えに男はあっさり了承し、最後にはネットを使い1ドルで売ることにする。アルバムは大ヒットするが、男は元の会社から再びクビになる。そうした時代を先取りした作品だった。

「筑波山 恋うたつづり」

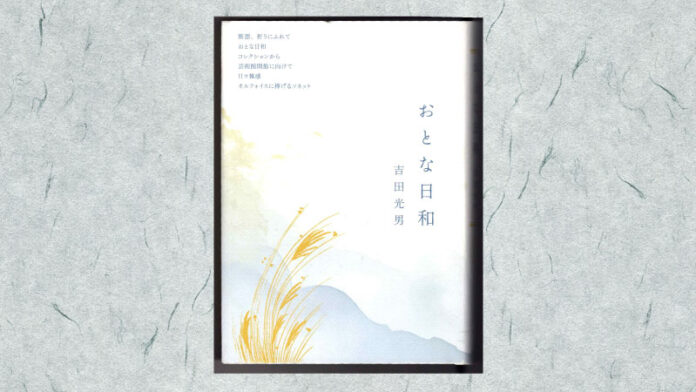

2025年8月27日、「筑波小唄」「筑波節」「筑波山唄」「筑波恋古道」を収録した「筑波山 恋うたつづり」が恩田鳳昇監修で日本コロムビアから発売された。企画から15年かかった。つくつくつくばの七不思議の旅は「はじまりのうた」をヒントにまだまだ続きそうである。サイコドン ハ トコヤンサノセ。(脚本家)

※つくつくつくばの七不思議セミナー(お話と懇談会)のお知らせ:2025年9月27日(土)午後1時~、カピオ小会議室、参加費無料。