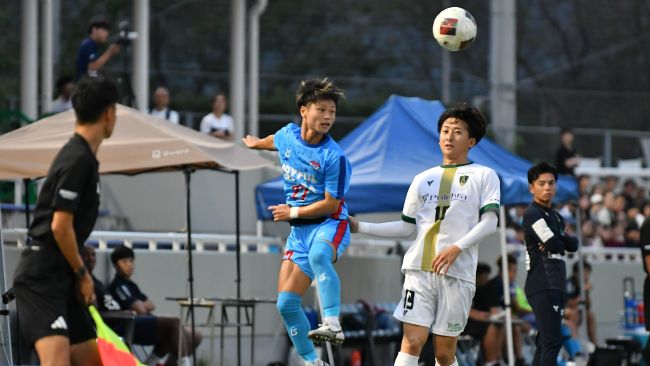

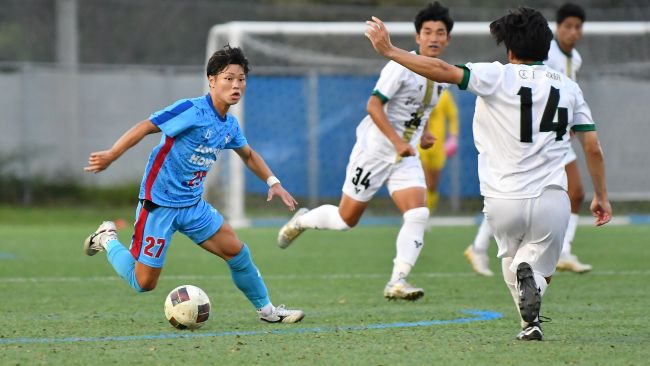

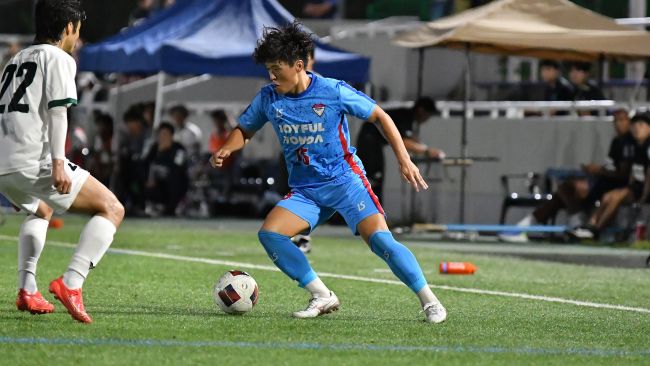

第34回全日本高校女子サッカー選手権 県大会決勝が27日、水戸市下国井町のIFAフットボールセンターで行われ、霞ケ浦が鹿島学園と対戦、0-3で敗れ、全国大会の切符をつかむことができなかった。優勝した鹿島学園は2年連続5回目の出場となる。

鹿島学園 3ー0 霞ケ浦

前半0ー0

後半3ー0

得点=44分 阿南愛羽、46分 田口結菜、58分 阿部陽菜多(いずれも鹿島学園)

霞ケ浦は1回戦で大成女子に27ー0、準決勝は昨年延長で敗れた明秀日立を2ー0で破り決勝に進んだ。対する鹿島学園は、5月に埼玉県で開催された関東大会で優勝。県大会は準決勝で常磐大高と水戸三の合同チームを17ー0で破り、決勝に臨んだ。強豪相手に霞ケ浦は「自分たちが出来ることを精一杯やろうと、チーム一丸となり決勝に挑んだ」(キャプテンの後藤咲幸)。

前半は鹿島学園に攻め込まれる時間帯が多かったが、センターバックの麻那古留奈が、後ろからみんなにしっかり声を掛けて前向きなプレーが出来るようサポート。鹿島学園にボールを支配されシュート4本を許しながらも無失点で守り抜いた。

後半は44分に、鹿島学園の阿南愛羽がシュートのこぼれ球を狙い通り押し込み、先制。2分後には田口結菜のゴールが決まり2点をリードされた。霞ケ浦はその後、ショートコーナーからゴール前の混戦でチャンスをつかむが、ゴールネットを揺らすことは出来なかった。鹿島学園はさらに阿部陽菜多が右サイドから左サイドまでドリブルで運んで、最後は左足で右のサイドネットにゴールを決めた。「コースが空いていたのでゴールを狙っていた」と阿部。

試合を決定づける3点目を奪われた霞ケ浦は、小池美聖がアディショナルタイムにオーバーラップして攻撃に転じるが、ゴールを奪うことは出来なかった。「鹿島学園はドリブル、パスなど一つ一つが質が違うと感じた」と小池。1年生で先発出場した百津薫は「先輩たちと違って出来ない部分は多いけど、自分が出来ることを全力でやったので悔しい」と涙ながらに話した。

キャプテンの後藤は「前半を0でいけたのが良かったので、ハーフタイムでは『後半はしっかりゴールに向かって、相手のライン上に隙ができているのでそこにボールを入れて、自分たちは足が速い選手が多いので、そこを上手く使ってゴールに行こう』との指示があった。先にボールに触ることを目標にやってきたが、相手の方がボールに対する執着心が強く勢いにのまれてしまった」と振り返り、「最後まで諦めずに戦うことが目標だったが、悔しい結果に終わってしまった」と残念がった。

敗れた霞ケ浦は11月2日から鹿嶋市の鹿島ハイツスポーツプラザで行われる関東大会に出場する。キャプテンの後藤は「鹿島学園と戦って学べたことを関東大会で最大限に発揮して優勝目指して頑張りたい」と話した。

霞ケ浦の竹本栄子監督は「力の差があるのは分かっていたので、選手たちは胸を借り、チャレンジャーの気持ちでやっていた。そこは出来たし前半は良かった。後半はもう少し頑張らなきゃならなかった」と話し「関東大会は全国にはつながらない大会ではあるが、各県の代表と戦える唯一の大会なので優勝目指して頑張りたい」と語った。

優勝した鹿島学園は12月29日から兵庫県内で開催される全国大会に出場する。、鹿島学園の阿南愛羽、阿部陽菜多は「相手のレベルが高く苦しい状況もあるが、みんなで力を合わせてベスト8の壁を越えて全国優勝を目指して頑張る」と抱負を語った。(高橋浩一)