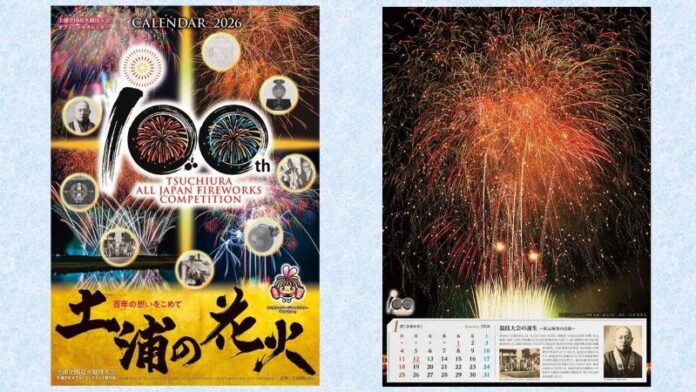

【コラム・小泉裕司】上の写真にあるオフィシャルカレンダー「100周年記念/土浦の花火カレンダー2026」の制作に当たっては、土浦全国花火競技大会実行委員会や土浦市立博物館とともに、私も企画監修に加わった。毎年、大会パンフレットを担当するいなもと印刷(土浦市板谷)のノウハウや熱い思いとコラボして、13枚組の重厚な仕様になった。

このカレンダーの大きな魅力は、彩り豊かな花火写真に眼福を得るにとどまらず、暦をめくりながら100年の歴史が理解できる特別仕様になっている点。歴史書をひも解かずして、競技大会として果たしてきた役割や、数々の名作花火が生まれた背景をめぐりながら、大正時代から連綿と続く花火師たちの誇りと、それを紡いできた先人たちの土浦の花火への思いが伝わればうれしい。

秋元梅峯と山本五十六

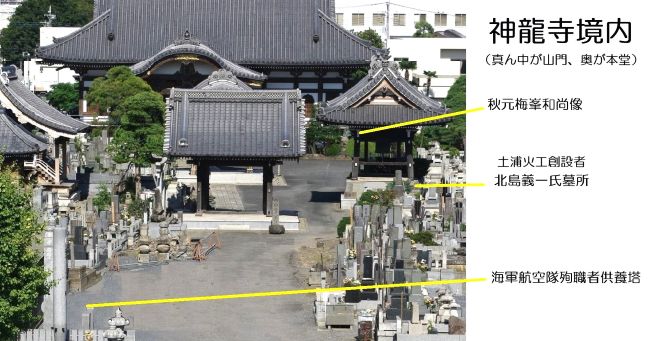

1月は、大会のルーツを解説。大会の第1回は1925年、土浦市内の神龍寺住職、秋元梅峯(ばいほう)が霞ケ浦海軍航空隊(場所は今の阿見町)の殉職者慰霊、地域商工業の復興、秋の収穫への感謝を目的とし、私財を投じて霞ケ浦湖畔で開催した花火大会にさかのぼる。慰霊と願いが込められた、意義深い始まりであった。

1924年9月、霞ケ浦海軍航空隊の副長兼教頭として赴任した山本五十六大佐(戦死後元帥)は、隊規律刷新、航空事故防止、殉職者慰霊の3つの施策を行った。「海軍航空隊ものがたり」(阿見町、2014年刊)によると、当時、神龍寺山門のそばに居住していた山本大佐が、懇意になった梅峯和尚に、殉職者慰霊や供養について相談をしたそうだ。

山本大佐の依頼を受けた梅峯和尚は、航空安全と殉職者慰霊のための花火大会を霞ケ浦湖畔の岡本埋立地(現川口運動公園)で開催したと伝えられているが、土浦市立博物館はその事実を確認できていないという。新潟県長岡出身の山本大佐は、日本3大花火の一つと呼ばれる長岡花火を小さいときから見て育ったことからも、「民ファースト」の梅峯和尚の琴線(きんせん)に触れたに違いない。

神龍寺境内に、梅峯和尚の銅像、41名の航空殉職者の名が掘られた供養塔が建立されており、今も、大会前日には神龍寺本堂において、大会関係者の参列の下、慰霊供養が行われている。山本大佐が滞在したと伝わる貸家付近は、当時松林だったようだが、今は土浦花火の発展に貢献した北島義一氏の墓所がある辺りだろうか? 私はこの地を「土浦花火の聖地」と呼んでいる。

未来に伝えたいエピソード

3年前、100周年の区切りとして、大会運営を支えた人々、特に公にされていないエピソードをアーカイブすることについて、某新聞社の協力約束を得て、実行委員会に提案したのだが、2年前に起きた想定外の大会中止に対する批判が高まる中、いつの間にか立ち消えになった。今年1年、カレンダー記事をベースに、未来に伝えたいエピソードを書き留めたい。

このカレンダーは、土浦市内のまちかど蔵「大徳」や「きらら館」で販売されているが、高精細の印刷に耐える上質紙は450gで通常の2倍の重量。壁掛けに注意が必要と思う。本日はこれにて、打ち留めー。年初の5段雷「トン バンバンバンバンバン」(花火鑑賞士、元土浦市副市長)