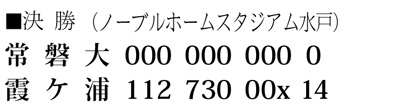

こつこつ打線が花開く

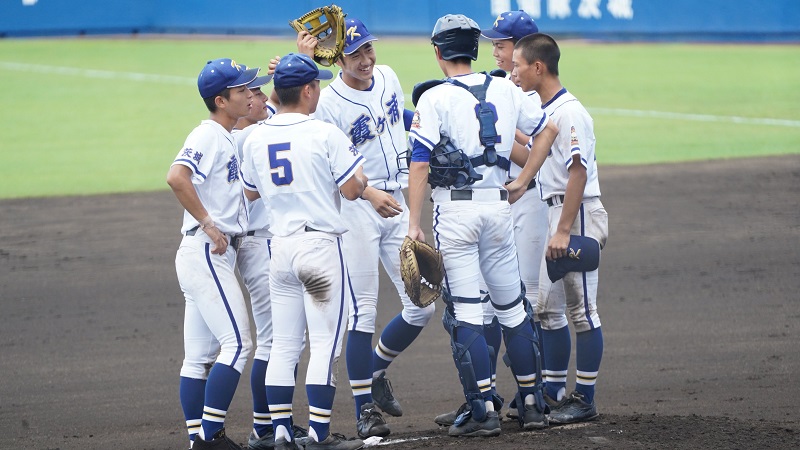

【伊達康】初戦の土浦三は好投手・濱崎鉄平に3点に抑えられたがミスなく守り勝つことができた。その後、藤代・中山航と石岡一・岩本大地の県内で5本の指に入る好投手との壮絶な死闘を2試合勝ち抜いた霞ケ浦は、試合を重ねるたびに強くなった。

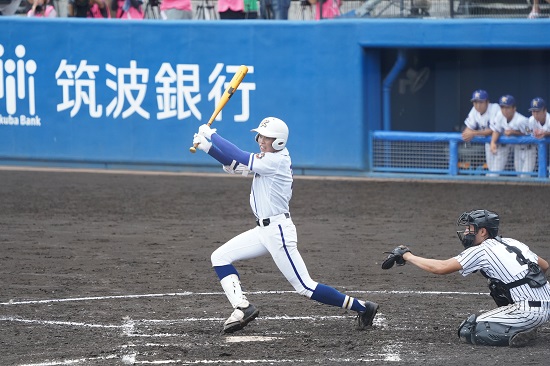

特に今年は弱点と言われていた打線が上り調子になったことが大きかった。チームとしてホームランは1本もなかったが、髙橋祐二監督が「こつこつ打線」と名付ける単打でつなぐ打線が花開いた。1番の天野海斗は6試合全てでヒットを記録し打線を牽引、.360もの高打率を残した。4番に起用された山本雄大も打率.368と役目を果たした。

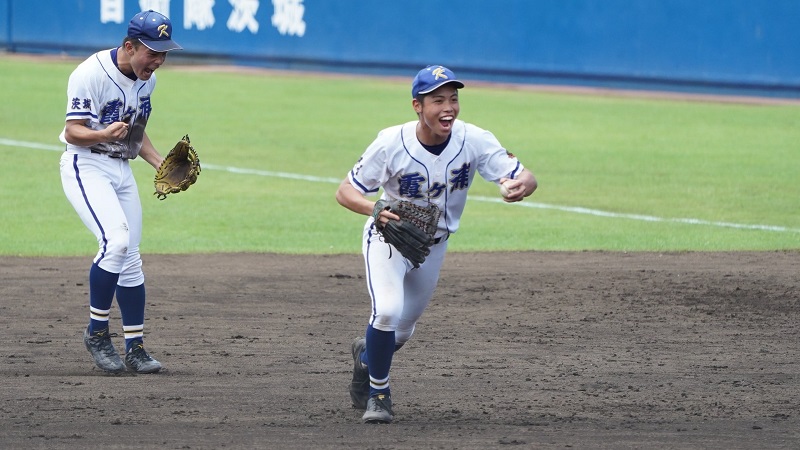

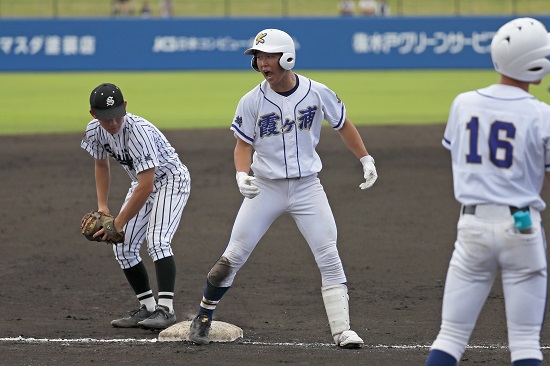

特に藤代戦のサヨナラ打が印象に残る。大会前の監督インタビューで髙橋監督が期待する選手として挙げた5番の仕黒大樹は、21打数9安打と監督の期待に大いに応える活躍をみせた。守備でも準決勝・水城戦で相手の追い上げムードを断つ逆シングルグラブトス併殺のビッグプレーがチームに勇気を与えた。

さらに1年生ながら2番に起用された飯塚恒介が21打数10安打と大当たりし、攻撃の起点として大いに機能した。巧みなバットコントロールで甲子園を沸かせてくれるに違いない。

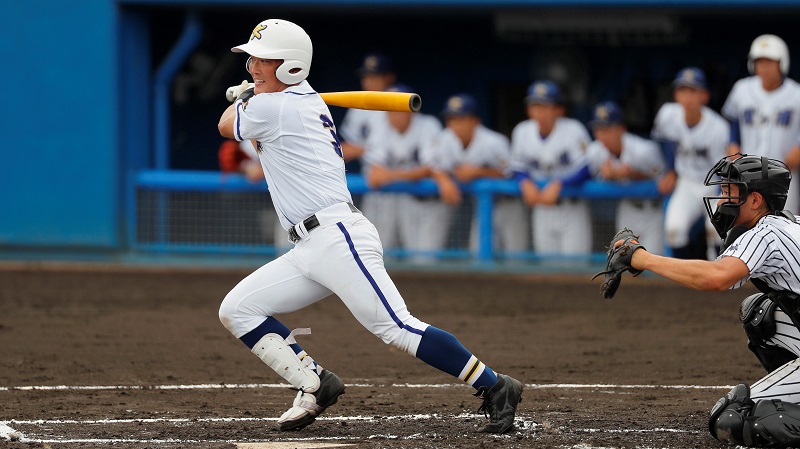

4回戦のヤマ場 Dシードが生んだ偶然の産物

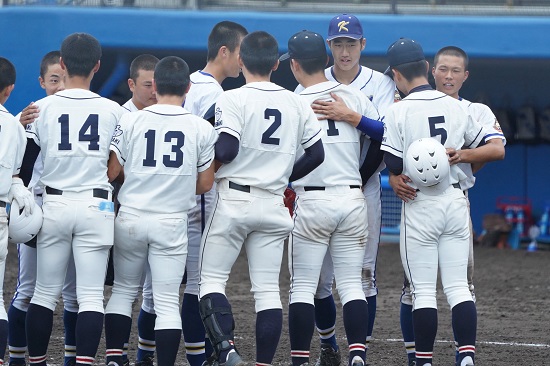

投手の起用方法では左腕の山本雄大(2年)が初戦の土浦三をはじめ、石岡一や水城などのシード校に対し中盤まで試合を作り粘り強く戦う原動力となった。県内ナンバー1の好投手・鈴木寛人をストッパーとして起用できたことで終盤に競り負けるリスクをうまく回避できた。

また、大会前に髙橋監督が勝ち上がりのポイントに挙げていた藤代戦では、髙橋監督の思惑どおりに休養十分の両エースのガチンコの投げ合いとなった。4回戦という早い段階で強敵・藤代とのヤマ場を迎え鈴木寛人が完投できたことはDシードが生んだ偶然の産物だ。これがもし準々決勝や準決勝で藤代と当たる組み合わせとなっていたならば、決勝戦での鈴木寛人の消耗具合は異なったであろう。

夏初戦の壁を越えてくれ

6日から開幕する夏の甲子園。霞ケ浦は大会2日目の第1試合に大阪代表の履正社と対戦する。相手はプロ注目の強打者・井上広大を擁して春夏連続出場を果たした超強豪校であり正直言って分が悪い。ただし霞ケ浦のエース鈴木寛人も大会屈指のプロ注目右腕として各種の媒体から取り上げられる。よく「野球はピッチャーの出来で試合の9割が決まる」と言われる。総合力は相手が勝っていようとも、霞ケ浦の「こつこつ打線」でなんとか1点をもぎ取り、大エース鈴木寛人がピンチを背負いながらも最後までしのぎきる。そんな試合展開に持ち込んで勝利をたぐり寄せて欲しい。

去年も書いたが「常総学院じゃないと夏の甲子園で勝てない」―ちまたではこんな言葉をよく耳にする。茨城の常総学院以外の夏の代表校は、2005年の藤代が柳川(福岡)に勝利して以来、14年間も勝利していない。常総学院以外の代表校には長く初戦の壁が立ちはだかっているのだ。長く立ちはだかった決勝戦の2度の壁を越えた霞ケ浦が、今度は夏の初戦の壁を越えてくれるに違いない。頼むぞ霞ケ浦!

➡大会前の霞ケ浦・髙橋祐二監督のインタビューはこちら