【池田充雄】男子プロバスケットボールの茨城ロボッツは10日、水戸市緑町のアダストリアみとアリーナサブアリーナで新加入選手発表会を開催。外国籍選手4人を含む6選手が新ユニフォーム姿で登場し、それぞれに抱負を述べた。今季のチームスローガンは「RUN as ONE」。B2優勝とB1昇格という目標に向かい、全員が一丸となって走り抜くという意味を込めた。開幕戦は9月21日、アダストリアみとアリーナで福岡ライジングゼファーと対戦する。

ロボッツの今季契約選手は14人。昨季から6人が入れ替わり、特に外国籍選手は4人全員が新戦力となった。首脳陣は、終盤に失速した昨季への反省から「走力を含むフィジカルの重視」「ディフェンスとトランジションの改善」をテーマに掲げ、補強を進めてきた。

新戦力6人 HCにガーべロット氏招く ヘッドコーチ(HC)には、イギリス代表監督のほか4カ国の7つのプロクラブで指導してきたアンソニー・ガーベロット氏を招いた。ガーベロットHCはロボッツに、最後まで戦い抜くための「構造的にきちんとした定義を持つディフェンス」と「勝利につながるカルチャー」を構築することを明言。個人の活躍以上に、選手全員がチームとして勝つことにこだわり、努力することを大事にしたチーム作りを進めている。今回獲得した各選手も、いずれもそういった観点から選ばれた。

「高いレベルの選手がそろった。能力だけで選んだのではなく、いずれも素晴らしい人間性があり、なおかつチャンピオンシップを経験し、勝つことを知っている。B1に昇格してそこで活躍するために、必要なものを全て持っている選手たちであり、われわれのカルチャーを醸成する上で大きく貢献してくれると思う」と、ガーベロットHCは期待を込める。

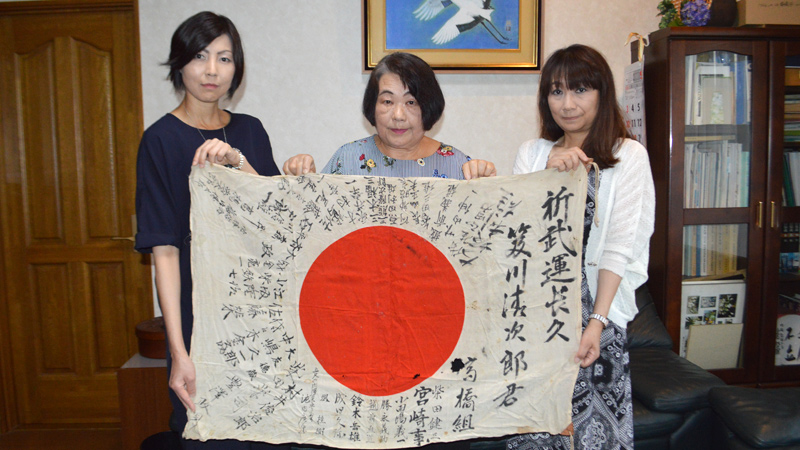

左から鎌田、小林、二ノ宮、ウィル、チェフ、ニックの各選手。中央は上原和人GMとガーベロットHC 新加入各選手のプロフィルと会見でのコメントは以下の通り。

小林大祐 愛称ダイス。31歳。昨季までライジングゼファー福岡に所属、同チームをB3からB1昇格へ導いたSG。会見では栃木ブレックス時代からのファンも大勢詰めかけ、サイン会に長蛇の列ができた。3×3の日本代表でもあり、東京五輪出場が期待される。「10点にも匹敵するような、勝負どころでの重要なゴールを決めたい。チームの勝利が第一なので個人成績にこだわりはないが、あえて挙げるなら優勝のための1という数字に常にこだわりたい」

二ノ宮康平 愛称ニノ。30歳。スピードを活かした切り込みや正確なシュート、冷静な判断からのアシストなど、攻守のバランスに優れたPG。アルバルク東京、琉球ゴールデンキングス、滋賀レイクスターズでB1のタイトル争いに貢献。「ロボッツは将来ビッグクラブになれるポテンシャルの高いチーム。そこに自分の経験を伝えていくことが役割だと思う。リーダーシップを発揮してチームを引っ張れる存在になり、笑顔で終われるシーズンにしたい」

鎌田 真 愛称コト。18歳。今季は特別指定選手として加入。ジャンプ力を生かしたプレーを持ち味とし、シュート能力も高いSG。2018年ハワイ州高校選手権で優勝し、MVPなど個人賞の数々を獲得。同年の若手日本代表候補にも選出された。ハワイ生まれハワイ育ちで趣味はサーフィン。母国語は英語だが家庭内では日本語で話していたので、初めての日本の生活にも不安はない。「レベルアップのため大学よりプロを選んだ。多くのことを学びたい」

ニコラス・カナー・メドリー 愛称ニック。35歳。米国出身。欧州を中心に各国のプロリーグで第一線での活躍を続け、2018-19シーズンにはスペイン1部のリーガACBでリバウンド王に輝いたPF。「ロボッツの魅力は勝利への熱意。トニー(ガーベロットHC)は私のプレースタイルを理解してくれており、そこにも心を動かされた。リバウンダーやアシストリーダー、そして何より勝つためには守備が大切なので、素晴らしいディフェンスになりたい」

ウィル・クリークモア 愛称ウィル。30歳。米国出身。日本では西宮ストークス、アースフレンズ東京Z、山形ワイヴァンズでプレーし今季4年目。日本の試合の流れを熟知しており、バスケットボールIQの高さや、アウトサイドを含むシュート力を強みとするPF/C。「B1に上がる機会をもらえたことに感謝している。前のチームでは得点やリバウンドだったが、ここではまた違う役割が求められると思う。自分ができることの全てで優勝に貢献したい」

ダニエル・オチェフ 愛称チェフ。25歳。米国出身、ナイジェリア代表。2m11cm・111kgの恵まれた体格を持つ万能型のフォワード。フィジカルの強さを武器としながらスピードもあり、PF/Cとしてポストプレーはもちろんミドルレンジからの得点も得意。2016年ビラノバ大で全米大学選手権に優勝、NBA下部のGリーグなどで活躍してきた。「B2優勝とB1昇格に貢献するため、与えられたことは全部やり、全てのタスクをコンスタントにできるよう頑張る」

会見は一般公開され、大勢のブースターが選手と交流した