【コラム・山口京子】仲間内の勉強会で話をすることになりました。テーマは自由に決めてよいということでしたので、「8050問題と労働者協同組合法」という題にしたいとお伝えしました。

「8050問題」の呼び方は「はちまるごーまるもんだい」です。80代の親が50代の引きこもりの子を抱えている家庭、そこから派生する問題を指します。80代の親の介護や認知症、生活困窮などにより、親子の共倒れや孤立化が社会問題になっています。

数年前、引きこもりの子を持つ家族の会から「これからのライフプラン」で話をしてほしいと言われ、調べ始めました。

「引きこもりの評価・支援に関するガイドライン」によると、「引きこもり」の定義は、「様々な要因の結果として、社会的参加(就学、就労、家庭外での交友など)を回避し、原則的には、6カ月以上にわたって、おおむね家庭にとどまり続けている状態を指す現象概念(他者と関わらない形での外出をしていてもよい)」となっています。

引きこもるきっかけとしては、学校でのいじめ、親の教育虐待、就職の失敗や病気、働いていたものの様々な事情で退職し、その後働こうとしても再就職口が見つからない―などが挙げられます。

引きこもる期間は長期化していて、7年以上が5割近くになっています。30年以上も約6パーセントいると推定されています。内閣府の調査では、100万人以上の引きこもりがいるとされていますが、200万人を超えるという指摘もあります。

社会的引きこもりには居場所づくりが必要

引きこもりは、精神疾患、発達障害、社会的引きこもり―に大別されます。精神疾患であれば医療ケア、発達障害なら教育的・福祉的ケア、社会的引きこもりには安心できる人間関係や居場所づくりの支援が必要です。

私としては、就職関連の挫折から社会的引きこもりになった人を対象に、安心できる居場所づくりと、自分のペースで働ける場が生まれたらいいな、それには労働者協同組合法が使えるのではないか、という思いがありました。

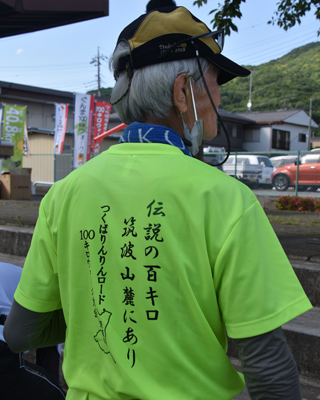

市民が主体者として、協同・連帯して働く「労働者協同組合」(ワーカーズ・コープ)に法人格を与える「労働者協同組合法」が、2020年12月、参院本会議で成立。今年10月から施行されます。

この組合の基本は、組合員が出資し、意見を反映させ、そして働くことです。「多様な就労の機会」を創り出すとともに、「地域における多様な需要に応じた事業」が行われ、「持続可能で活力ある地域社会の実現」に資することが目的です。注目してほしいと思います。(消費生活アドバイザー)