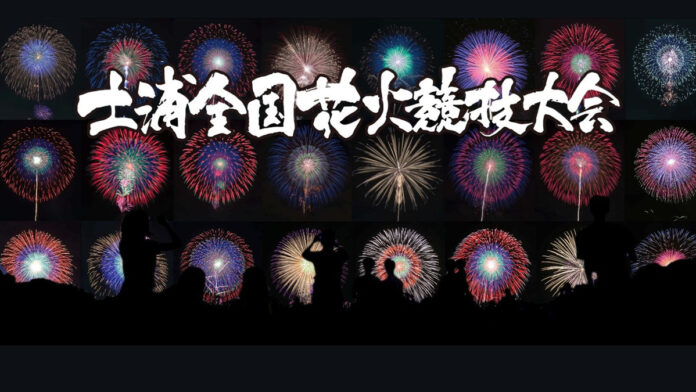

【コラム・小泉裕司】土浦の秋の風物詩、土浦全国花火競技大会(11月5日午後5時30分~8時)が戻ってくる。安藤真理子市長は5日の記者会見で、「今年の大会を開催する」と力強い声で発表し、大会は3年ぶりの開催に向け、ついにスタートラインに立つことができた。

11月5日まで2カ月。この時期の決定は、国内最高峰の内閣総理大臣賞を贈るにふさわしい安全な大会としての環境整備にめどが立ったということだろうし、参加業者にとっては、競技大会の「特別な作品」の製造に要する時間を考えると、リミットでもあったろう。

コロナ禍、相次いだ花火大会の中止で危機的な経営状況に陥り、事業の継続性や技術の継承の問題が顕在化していた煙火業界だが、18都道県から55業者が参加するとのことで、まずはほっとしている。今年1年の集大成となる土浦大会で、どんな感動と出会えるのか、期待に胸が膨らむ。

ところで、花火大会はお祭りだろうが競技大会だろうが、何よりも安全第一。観客にとっても、花火師にとっても、主催者にとっても安全でなければならない。花火関係者すべての合言葉であると同時に、今大会を開催に導くためのキーワードでもあった。

イベント報道では、今年前半から、決まり文句のように「3年ぶり」の見出しが急増しており、土浦の場合も同様だ。決して間違いではないのだが、どうも違和感がある。実は土浦大会だけが抱えている「安全」上の深刻な事情があるからだ。

2018年、2019年と、2年続いた花火事故による途中中止に加えて、コロナ禍による2年間の取り止めを加えると、競技大会としての成果は4年連続で残せていない。これは太平洋戦争中の5大会に次いで、史実に残る長期の空白となっている。先人が営々と築いてきた競技大会としての伝統を継承するべく、実行委員会には、安全な大会を再構築し、復活させるという、きわめて重い使命が課せられていたのである。

事故対策では、専門家をはじめ関係機関の協力・理解を得ながら安全対策に心血を注ぎ、再起のめどがついた頃、コロナ対策で出鼻をくじかれた。通常でも大会開催までの準備はほぼ1年を要する土浦市最大のイベントに、未経験の大きな課題が2つも加わっている。それでもこの高い壁を乗り越えなければ、土浦の花火の未来はないのだ。

<具体的な課題対策は、本サイトの記事「3年ぶり 11月5日開催決定 土浦全国花火競技大会」(9月5日掲載)をご覧ください>

ウィズコロナの花火鑑賞

さて今年、私が鑑賞した花火大会は、県内外合わせて2桁に到達したが、心がけているのはコロナ対策である。観覧席、道路や駅など人混みでの距離感が気になる空間では、「時差式発光花火」(4月17日掲載の本コラム)にあやかって、遅めの会場退出や電車予約など時間差で「密」回避策をとっている。

同様の行動パターンをされる方は、結構多いように感じている。一方で、観覧席に持ち込んだテーブルいっぱいに、弁当や酒類を広げて、声を張り上げ宴会を楽しむ観客も少なくない。

花火の楽しみ方は人それぞれでよいのだが、アルコールが進めば、その後訪れるトイレ行列。打ち上げ中にもかかわらず、千鳥足で観客の面前を横切り、花火師の魂の1発を背中で鑑賞する。今年に限り、こうしたお作法はいったん封印をいただき、土浦の夜空を見上げて、珠玉の「全89作品」を見尽くしてみませんか。

もしかすると、苦虫をかみつぶしたようなお顔のお客さんが、お隣でにらんでいるかも知れませんよ。本日はこの辺で「打ち止めー」。「ドン ドーン!」。(花火鑑賞士、元土浦市副市長)

![斉藤裕之 117[13750]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2022/09/aff33f90fcde74e9f9edfd57ebf56b90-696x392.jpg)