【橋立多美】高齢化が進み、役員のなり手不足や加入率の低下など自治会を取り巻くさまざまな課題が指摘される中、自治会の役割を根本から見直そうという動きが、つくば市内でも始まっている。

深刻な高齢化と人口減少に直面している同市茎崎地区にある森の里自治会は、3月25日に開かれた総会で、これからの自治会のあり方を検討する委員会を自治会内に設置することを決めた。これまでの活動を継続していくほどの体力が地域にはないということが背景にあるという。

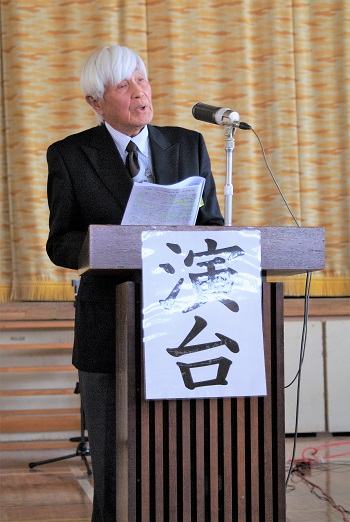

総会で、新年度会長の倉本茂樹さん(75)は「高齢化が進む中で、自治会運営を検討する委員会を設置する」とあいさつした。演壇に立った倉本さんは「これからも高齢者支援は続けていくが、役員だけで運営していくには無理がある。検討委員会を含めて住民の力を貸してほしい」と呼び掛けた。

また「夏祭りを続けるか、アンケート調査をした上で決めたい」とも述べ、住民の意見を尊重しつつ、運営をスリム化する考えを示唆した。

空き家に転入も入会断られ

市南端の茎崎地区(旧茎崎町)は、筑波研究学園都市の建設に伴って九つの住宅団地が造成され、純農村地域は首都圏のベッドタウンとなった。

住宅団地の中で市内最大規模の森の里(約1300世帯)は1980年代に約5000人が住んでいたが、今では子どもたちが独立し人口は当時の6割の約3000人に減少した。さらに入居時、働き盛りだった世代が一斉に老いたことで、65歳以上の高齢者人口は4割を超える1388人(2017年4月時点)に上っている。このうち184人が一人暮らしという。

約1300世帯中、自治会に加入している世帯は1071世帯。昨年1年間で退会した世帯は27件、死亡による退会は18件あった。高齢化と人口減少が、自治会加入者の減少と空き家の増加を招いているという。

自治会退会の理由の多くが、会費の徴収や回覧板の配布に歩き回るのが辛いというもの。加入している世帯数に応じて市から補助金(事務委託料)が出るため、退会されると会費収入と委託料を同時に失うことになる。

16年10月から、市が市内全域を対象に実施した「空家等実態調査」では森の里の空き家は55件だった。が、連日団地内の空き家や空き地の見守りをしている自警団は99件あると報告している。最近はリフォームされた家を借りて住む人が出てきた。自治会役員が訪ねて入会を勧めても断られる上にごみ出しのルールを守らない人もいて、役員たちの頭痛の種になっている。

新たな負担次々

自治会活動を担う役員自らも高齢者で、行事運営が負担になってきていることも挙げられる。街路灯のチェックや維持管理、清掃美化、ごみ集積所の管理といった暮らしに関わる活動のほか、7年前から高齢者の見守りや粗大ごみ出し支援、閉じこもりを防ぐための行事や交流サロンなど、高齢者対策を実践している。会員間の親睦を図る夏まつりは恒例の一大イベントだが、後期高齢者が多い実行委メンバーたちは血圧や健康状態を確認して本番に臨むという。

運営をスリム化し、時代に合った役割に切り替えるか。森の里自治会の模索は始まったばかりだ。

◇NEWSつくばは、高齢社会の抱える課題が顕在する森の里自治会の動きに密着し、人口減少と超高齢社会へのアプローチを「シルバー団地の挑戦」とワッペンを付けて報道する。