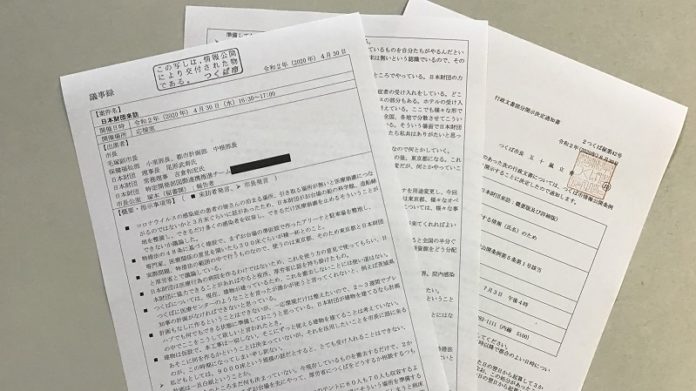

【川端舞】学校給食がなくなる夏休み中の家庭の経済的負担を少なくしようと、つくば市の子育て支援団体「つくば子ども支援ネット」(山内ゆかり代表)が、夏休みがスタートする8月1日と2日、余っている食品の寄付を受け付ける「フードドライブ」と、寄付された食品を経済的困難を抱える家庭に無料で配布する「フードパントリー」実施する。

同会によると、新型コロナウイルスの影響で経済的に困難を抱える家庭が増加している。夏休み中は学校給食がなくなり、子育て家庭の食費や光熱費の負担が増え、経済的困難を抱える家庭はさらに厳しい状況に追い込まれることから実施する。

つながっていない家庭にも

同会は、市内の子ども食堂や無料の学習支援団体などをつなげ、寄付された食品や文具の分配などを行っている。

子ども食堂や学習支援団体も日頃から、食事提供など経済的な支援をしており、支援団体につながっている家庭はさまざまな支援の情報も手に入りやすい。一方、支援団体につながっていない家庭は、支援を受ける力「受援力」が弱いことが多い。

この状況を改善しようと同会は、企業や家庭から寄付された食品や文具などを、市内の支援団体に分配すると共に、経済的に困難な状況にあるのに支援団体につながっていない家庭にも直接、届けようとしている。

当初は来年度に本格的な活動を開始する予定で、市内の子ども食堂「竹園土曜ひろば」の副代表である山内ゆかりさん(48)を中心に準備を進めていたが、新型コロナウイルスの影響で経済的に困難を抱える家庭が増加したため、活動の拡大を早めた。

「助けて」と言える場がある

「一般家庭から広く寄付を受け付けることで、ボランティアは大げさなことではなく、ご近所におすそ分けする感覚でできるということに気づいてもらいたい」と、同支援ネット代表の山内さんは語る。

さらに「経済的に困難な状況になるのは、長い人生の中で誰にでも起こりうることであり、恥ずかしいことではない。行政が行う支援の対象になっていても、つながるタイミングがなかったり、世帯収入は基準以上で、行政支援の対象外であっても、様々な事情で経済的に困窮していたりする家庭も多いはず。そのような家庭でも身構えずに『助けて』と言える場が地域にあることを知ってほしい」と山内さんは語る。

すでに他の団体から支援を受けている家庭でも、足りない場合は利用してほしいという。また、今回は都合が悪く参加できなくても、希望者がいれば、できるだけ早く次の機会を設けるので、まずは連絡してほしいと話す。

マスク1枚、鉛筆1本でも

食品以外でも、日用品や文具の寄付も受け付けており、8月2日の配布会で希望者に食品とともに配布する。

新型コロナウイルスの影響で生活必需品となっているマスクもその1つ。現在、市内の支援団体につながっている家庭にはマスクも支給されているが、つながっていない家庭ではマスクの常備も心配ではないかと、山内さんは危惧する。

寄付を受けるマスクは、市販品でも手作り品でもよいが、衛生的配慮から、包装されているものに限る。また、寄付はマスクに限らず、鉛筆1本やノート1冊でも、寄付してもらえれば、必要な家庭に配布するという。

◆寄付は8月1日午前10時から午後3時に竹園交流センター(同市竹園)で受け付け、翌2日に食品を無料で配布する。寄付できる食品は、原則、賞味期限が8月15日以降の未開封のもの。翌日に配布されるため、野菜や生鮮食品も受け付けるが、事前に連絡が必要。

2日に食品を配布する場所は希望者にだけ伝える。受け取りたい家庭は電話(070-4451-6328)かメールkodomoshien.net.tsukuba@gmail.com、LINE公式アカウント(「つくば子ども支援ネット ホッとライン」(LINE ID:@971stxgf))で事前連絡が必要。支援を必要とする人専用(子ども本人でも可)のLINE公式アカウントは、登録もメッセージの送受信も他人からは見えないようになっている。

詳しくは「つくば子ども支援ネット」ホームぺージへ。