【鈴木宏子】2016年に庁舎が解体されたつくば市小茎、旧茎崎庁舎跡地(約1.15ヘクタール)の利活用に関する地元説明会が7日、茎崎交流センターで開かれた。市公有地利活用推進課は、敷地の一部に立地している市茎崎保健センターを解体・撤去し、跡地に公共施設併設のスーパーやドラッグストアなど商業施設を誘致する案などを説明した。

参加した市民からは、現在の茎崎保健センターが担っている公共機能を維持するよう求める意見が相次いだ。スーパーの誘致については、懐疑的な意見と、一刻も早く誘致を進めるよう求める意見の両方が出され白熱した。

3案を提示

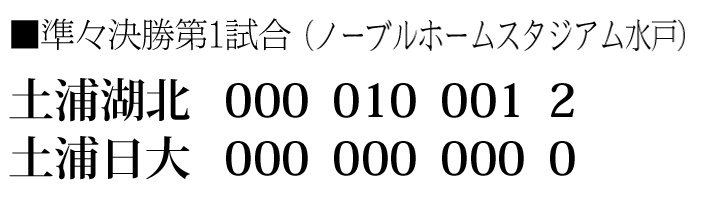

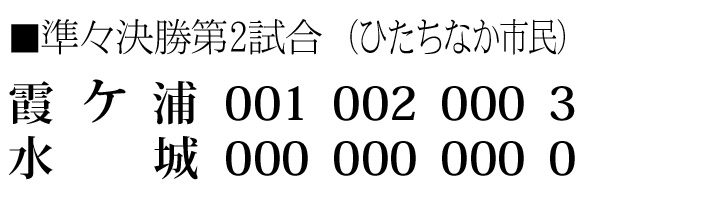

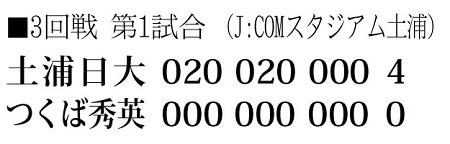

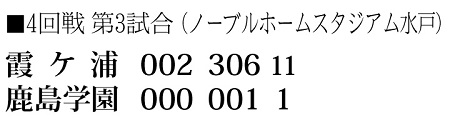

説明会で市が提示したのは、①約1500平方メートルの平屋建て商業施設に、約540平方メートルの平屋建て公共施設を併設し、約200台の駐車場を整備する②約1900平方メートルの平屋建て商業施設に、約530平方メートルの2階建て公共施設を併設し、約200台の駐車場を整備する③約2300平方メートルの平屋建て商業施設と約640平方メートルの公共施設を別々に整備し、約170台の駐車場を整備するーの3案。

整備手法は、築40年ほど経つ保健センターを市が解体し、庁舎跡地を民間事業者に賃貸する。民間事業者は公共施設併設の商業施設と駐車場を整備し、民間が整備した公共施設を、市が民間から賃借する。商業施設と公共施設を別棟で整備する場合、公共施設は市が建設する。

整備する公共施設には、市役所窓口と相談センター、運動スペース、調理室をつくり、現在、茎崎保健センターにある機能を概ね維持できるようにする。ただし公共施設を別棟で建てる場合は、埋蔵文化財の調査が必要になるという。

スケジュールとして市は、地元住民の意見を聞いた上で、今年12月までに公募条件を定め、来年3月までに商業施設を公募したいとしている。

概算事業費は、市が保健センターを解体する費用が2億円、①平屋建て商業施設に平屋建て公共施設を併設する場合は、駐車場の整備費も含め民間の負担が約14億円②商業施設に併設する公共施設を2階建てにする場合は、エレベーター設置が必要になることなどから民間負担が約16億円③商業施設と公共施設を別々に建設する場合は民間負担が12億円、市の負担は保健センター解体費や埋蔵文化財調査、公共施設建設費を含め計7億円になるとした。

その上で市としては、総事業費が最も少ない、商業施設に平屋建て公共施設を併設する①案が最も優れていると説明した。

意見相次ぎ白熱

7日の説明会には約35人が参加した。市民からは「現在の茎崎保健センターの機能を維持してほしい」「公共機能維持プラスアルファがあればいい」「下岩崎の茎崎老人福祉センターも老朽化しており、それらをセットにして茎崎全体の公共施設の老朽化対策を考えてほしい」などの意見が出された。市は保健センターの機能について「40歳以上の集団健診については最悪、谷田部保健センターになる可能性もある」などと話した。

商業施設誘致については「実際に民間の出店意向はあるのか」「茎崎は人口が減少しており中途半端な(規模の)スーパーなら閉店してしまう」など懐疑的な意見が出された。市が「具体的に民間事業者に当たっていることはなく、住民の理解が得られてから民間にヒヤリングしたい」と答えると、住民から「絵に描いた餅では」と反論が出るなどのやりとりもあった。一方「買い物ができ、家族で集える場所が身近にあればありがたい」「(商業施設誘致を)早く進めていただきたい」などの賛成意見もあった。

旧茎崎町は2002年につくば市に編入合併後、2010年に庁舎を閉庁した。その後16年に庁舎が解体され、現在は一部がバスターミナルとなっている。

跡地活用については、17年に民間事業者を対象にした聞き取り調査を実施、公共施設併設型スーパーやドラッグストアの提案があったことから、翌18、19年に区会連合会役員やPTA役員らと意見交換し、今回の3案が出来上がった。

地元説明会は8日にも開かれる。