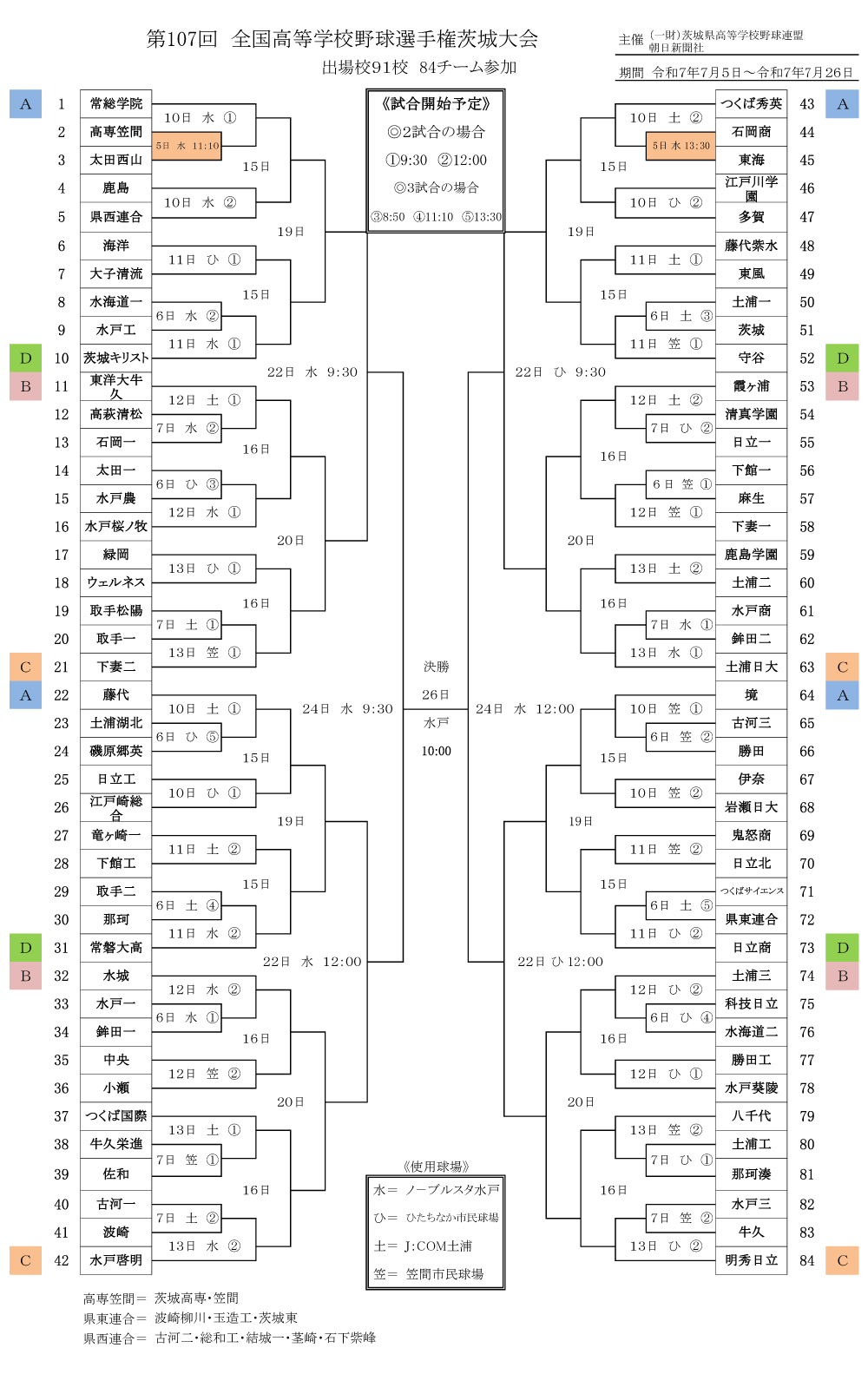

22日まで意見募集

つくば市が、つくば駅前の中央公園(つくば市吾妻、3.8ヘクタール)にテラス空間や屋根付きスペースを新設するなど同公園をリニューアルする基本計画案を策定し、市民から意見を募集している。リニューアル案は、池に面し噴水やつくばエキスポセンターのロケットを眺めることができる場所にテラス空間を整備する、芝生広場の一部に屋根付きスペースを整備する、つくば駅に隣接する南入口にロゴモニュメントを設置するーなど。

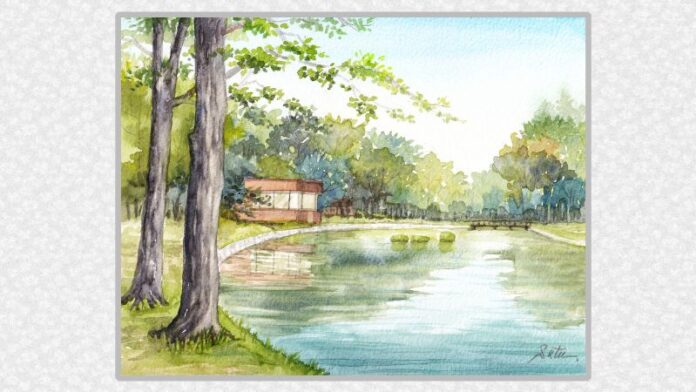

南入口に近い芝生広場の一部に設置が検討されている屋根付きスペースのイメージ図(同)

南入口に近い芝生広場の一部に設置が検討されている屋根付きスペースのイメージ図(同)

中央公園はTX開業後の2010年に、つくば駅に近接する南入口エリアが改修され、ノーベル賞受賞者の業績とメッセージに触れることができる科学モニュメント「未来への道」が整備された。今回のリニューアル案は2010年に次ぐ大規模改修になる。

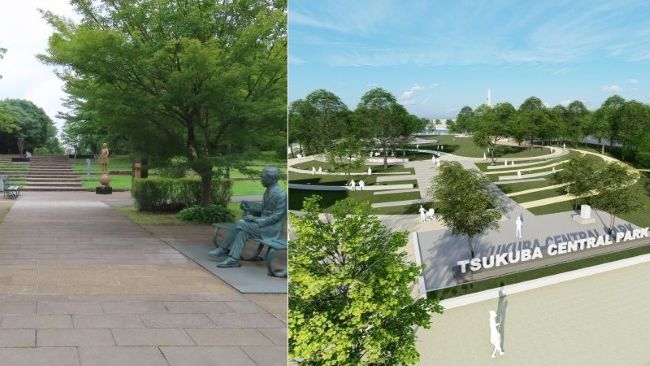

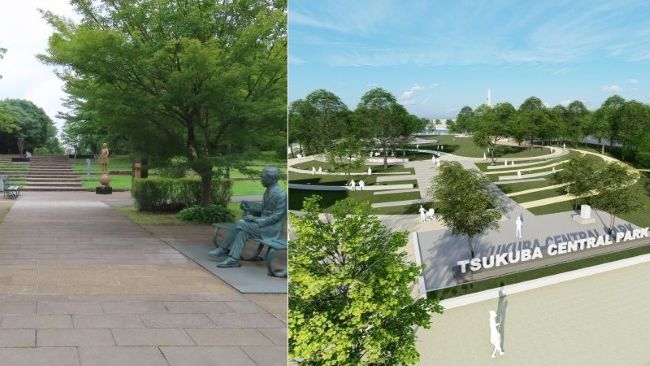

ノーベル賞受賞者のモニュメントが配置されているつくば駅に隣接する南入口の現在の様子(左)と、ロゴモニュメントや園路が再整備されたイメージ図(同)

ノーベル賞受賞者のモニュメントが配置されているつくば駅に隣接する南入口の現在の様子(左)と、ロゴモニュメントや園路が再整備されたイメージ図(同)

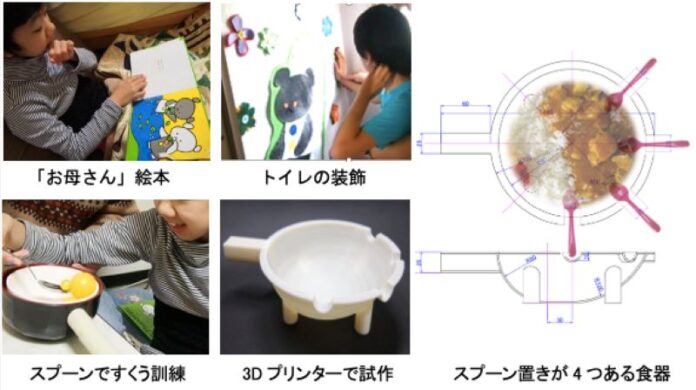

整備計画案は①つくば駅に近接する南入口エリアについて、フォトスポットともなるロゴモニュメントを設置する、つくば駅からの最短ルートとして本来の園路ではない場所に通り道ができ滑りやすくなっていることから園路を再整備する、ノーベル賞受賞者のモニュメントを再配置し、休憩や待ち合わせのための座れる場をつくる。

芝生部分と樹木部分の間に座れる場を設置するなど緩やかに区切られたイメージ図(同)

芝生部分と樹木部分の間に座れる場を設置するなど緩やかに区切られたイメージ図(同)

②芝生広場については、整備を検討している屋根付スペースは小規模な催しができるよう電源設備を検討する、芝生部分と樹木部分の間に座れる場を設置し緩やかに区切る③図書館や美術館向かいの遊歩道に面した木陰の空間については座れる場を整備する。

座る場所の設置などが検討されている、図書館や美術館向かいの遊歩道に面した現在の木陰空間

座る場所の設置などが検討されている、図書館や美術館向かいの遊歩道に面した現在の木陰空間

④池に面した南側のエリアについては、噴水とロケットを同時に眺めることができる公園で一番のビュースポットであることからテラス空間を整備する⑤市民ギャラリーがあるレストハウスは、本館は展覧会等が開催されない日は休憩場所として開放する、本館室内から池の景色を眺められるよう窓際のパネルを可動式に変更する、隣接の別館はチャレンジショップや懇談会開催などさまざまな市民グループが使用できるレンタルスペースとし、使用されない日は休憩スペースとして開放する。

現在のレストハウス本館(左)と別館

現在のレストハウス本館(左)と別館

⑥つくばエキスポセンター向かいの池東側は、低木を伐採したり最小限にして座れる空間を広くする⑦江戸時代後期の古民家を移築したさくら民家園はさらなる利活用を促進する仕組みを検討するーなど。

ほかに、サインや標識、照明はこれまで随時、修繕したり追加設置してきたためデザインがばらばらであることから、統一したデザインにする、植栽は視認性や安全性向上のため中低木は伐採し高木は保全する、トイレはだれもが使いやすいよう改修する、などが計画されている。

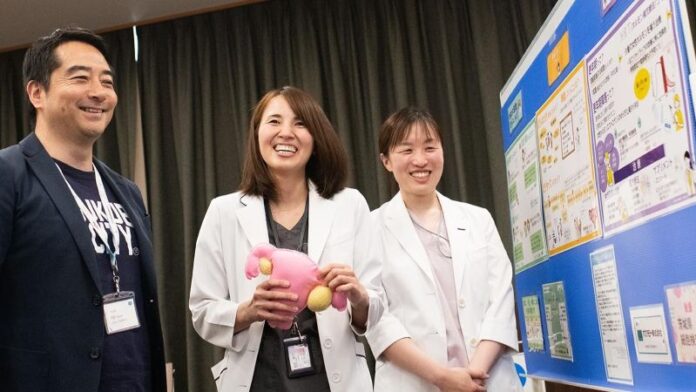

市民の意見を聞きながら進める

リニューアルについて同市学園地区市街地振興課は、22日まで市民の意見を募集し、市民の意見を聞きながら進めていきたいとしている。

今後のスケジュールは、今年度中に基本計画を策定、2026年度に基本設計や実施設計をし、27年以降順次、工事を実施する予定だ。工事期間や事業費がいくらになるかについては、まだ計画内容が定まっていないため現時点で未定という。

科学万博の40年前に開園

中央公園は、広い水面や森をイメージする緑、明るい芝生など周辺の文化施設と調和した広がりを感じさせる空間として計画され、つくば科学万博が開催された1985年に開園した。開園から40年経ち、老朽化部分への対応のほか、時代と共に変化する市民ニーズに対応するため、24年度にリニューアルに向けた調査を実施。今年1月、リニューアルに向けた基本的な考え方を公表した上で、基本計画案をまとめたとしている。

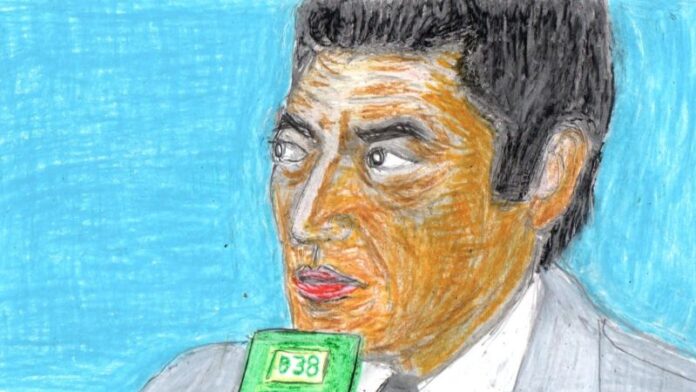

同公園では現在3期目の五十嵐立青市長が就任してからこれまで、2018年と19年に社会実験としてバーベキュー(BBQ)とカヌー体験を実施(18年8月3日付)。18年度は事業費約900万円で8月に14日間開催し、BBQは175組925人(1日平均12.5組66人)、カヌーは355人(同平均25.3人)の利用があった。19年は事業費約660万円で8月に17日間開催し、BBQは120組635人(同平均7組37.3人)、カヌーは190 人(同平均11.1人)の利用があった。20年8月には活性化と水質浄化を目的に約3760万円で池に噴水を設置した(20年8月25日付)。(鈴木宏子)

◆中央公園リニューアル基本計画案は市ホームページで公表し、22日(日)まで市ホームページで意見を募集している。13日(金)から19日(木)午前10時から午後4時まで中央公園内レストハウス本館でオープンハウスを開催、市職員に質問したりアンケートを出すことができる。