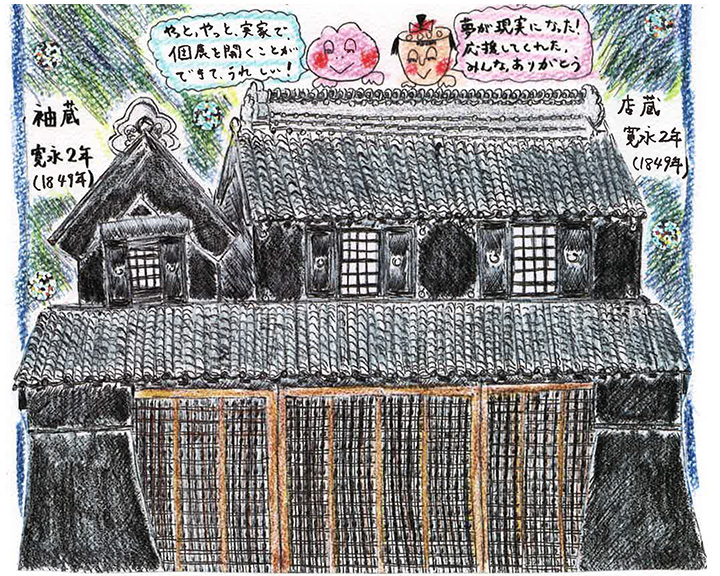

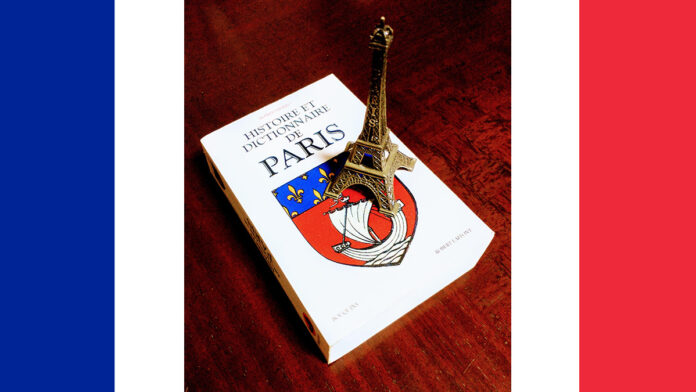

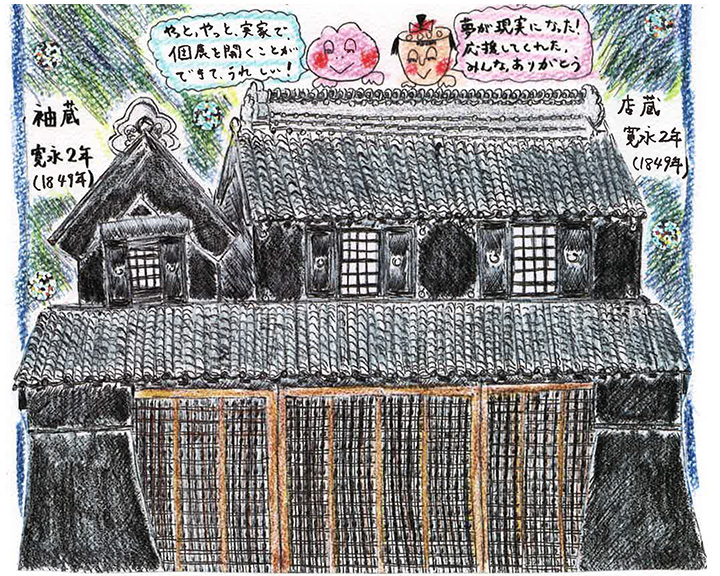

イラストレーター「かえるかわる子」こと矢口祥子さん(49)が10月2、3日、土浦市中央の実家「矢口酒店」に戻って初の個展を開く。「矢口家住宅」と呼ばれる歴史的建造物だが、約5年前の改修以降、通りに面した格子戸はほぼ閉じられたままで、ギャラリーとして公開されるのは初めて。ここに至るまで何かと敷居が高かった。

「矢口家住宅」は、天保12年(1841)9月12日(180年前!)の大火後に建て替えられたという土蔵造の建物で、1980年県指定文化財になった。旧水戸街道沿いに面し店蔵、袖蔵、元蔵の3つの2階建ての蔵が並び、江戸時代の雰囲気を残す貴重な町屋建築とされる。

2011年の東日本大震災で損傷したため、約5年かけて解体修理工事が行われた。以来、酒類の販売は裏手の店舗で行われるようになり、建物は改修後も文化財見学会などの機会に公開されるにとどまっていた。矢口さんは今回、約250点の作品を土蔵の1、2階に持ち込み、全面展開する計画でいる。

「自分が変われば周りも変わる」

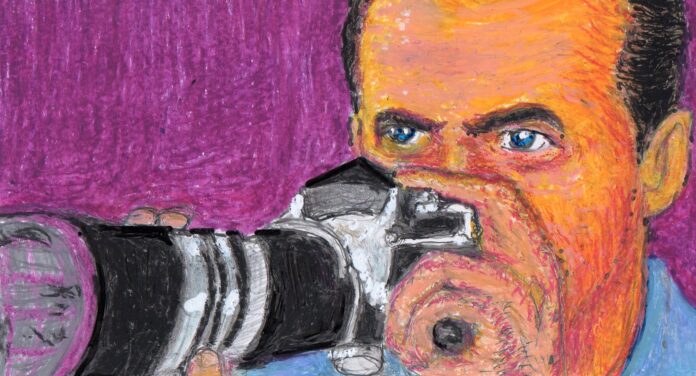

和装の矢口さんが、土浦の街なかを歩けば「がんばって」と声がかかる。地元愛をふんだんに盛り込んだ手描きの「矢口新聞」は発行6年目に突入した。街で見つけたお店や食べ物、人物を、色鉛筆を使った独特のタッチでつづる。元絵はA4判の紙に描いてA3判に拡大コピー。それを四つ切りの画用紙に貼り付けて読者に配っている。

紙面には語り手が登場し、自身を投影したキャラクター「かえるかわる子」が、ツッコミ役の「土浦れんこんけし」と丁々発止やりとりする。筑波山のカエルも土浦のレンコンも、地域の名物だと知らない若い世代にアピールする趣向で、「妄想が1割入ってる」矢口ワールドに巻き込んでいる。

実家で初個展を告げる「矢口新聞」(一部)

実家で初個展を告げる「矢口新聞」(一部)市内のアパートで、スマホやパソコン、テレビも持たないアナログ生活。「発行部数は50枚くらいだけどカラーコピーは1枚30円。掛け算すると出費が大変」とも。コロナ禍で、週2日ほど働いてきた筑波山のホテルの手伝いができなくなった。

祥子さんは酒店の3人姉妹の末娘。勤めていた土浦市内の会社を2014年に辞めた後、東京・池袋の西武百貨店のコミュニティーカレッジで傾倒するイラストレーター、田村セツコさんの名を見つけ、講座に通った。「自分が変われば周りも変わる」という、かえるかわる子のコンセプトが形づくられ、田村さんの指導とアドバイスから「矢口新聞」が誕生した。

2016年6月には土浦市内で初の個展を開いている。新聞発行が軌道に乗り、土浦の街なかで壁新聞よろしく掲出してくれる店も増えてきた。すると、次第に実家を会場に個展を開きたい思いが募ってきた。地元愛が行き着くところだ。

父親の酒店10代目当主、矢口成也さん(82)に何度か相談したが、首をたてに振ってもらえなかった。実家と知ったファンが「ここで絵を見せてもらえないか」と訪ねてきたこともあったというが、応対は今ひとつだったらしい。

ほしいも神社へ2度のお参り

新聞が通巻200号を超えたころ、作品の評価はいきなり、全国区になった。2020年岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)に初応募で入選したのだ。今年に入っての岡本太郎美術館(川崎市)での特別展示には「土浦の情熱」を出品した。展示スペースいっぱいに200枚以上もの「矢口新聞」を掲示して、岡本太郎流にいえば「爆発」した。

これ以来、都内の画廊の展覧会などにも招待作家として出品するようになり、複数のテレビ番組にも取り上げられた。「風向きが変わった」と矢口さんは感じた。

この春、一人でひたちなか市のほしいも神社に参拝した。「矢口新聞が出版できるよう」願掛けしたのだったが、帰宅後、個展開催について父に相談すると「ああ、いいよ」と二つ返事でOKをもらった。「拍子抜けするほど簡単に許してもらった。うれしくって、6月ごろ、もう1回ほしいも神社にお礼参りに行きました」

どういう心境の変化があったか理由はたずねていない。「シャイだから答えないと思う。だけど商店街の周囲の人から『娘さん、がんばってるね』って声をかけられたりして、応援がうれしかったんじゃないかな」。自分が変われば周りも変わる、とばかり歴史的建造物の空気も入れ替えようとしている。(相澤冬樹)

◆かえるかわる子 実家「矢口酒店」で初個展 10月2日(土)3日(日)午後1時~4時、土浦市中央1丁目矢口家住宅(県指定文化財)

![川浪せつ子 39[2305843009251925318]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/09/de4e8b3374084b8af41cfbd414ea5cb1-696x348.jpg)

![斉藤裕之 93[6129]](https://newstsukuba.jp/news/wp-content/uploads/2021/09/a9e8924eeb9a9407e944f06d9ab71adc-696x390.jpg)