【コラム・小泉裕司】 11月1日(土)に予定されている今年の「土浦の花火」は初回から数えて100周年。そこで、その歴史に簡単に触れたあと、今大会の見どころを花火鑑賞士の視点から解説しておきたい。

第 1 回の会場

土浦の花火は、100年前の1925年9月5日、霞ケ浦湖畔の岡本埋立地で始まった。10万人を超える観客が土浦の町中にあふれたそうだ。ただ、当時のプログラムが残存せず、競技の内容、出品作品や花火師の名前は確認されていない。プログラムがあったのかどうかもわかっていない。

ちなみに、湖畔の埋め立ては、当時霞ケ浦で盛んだった汽船業を起業した故岡本儀兵衛氏が行ったもので、現在の川口運動公園エリア(第1回会 場付近 =Googleマップ)になる。

第 2 回の会場

大会公式パンフレットによると、桜川河畔に会場を移転したのは6年後の1931年とあるが、その3年前の「いはらき新聞」は、開催地について桜川岸と報じている。「土浦町内ものがたり」(本堂清著、常陽新聞社)にも、第2回には常磐線踏切の警備上の問題で移転したとある。

異常な混雑の中、安全な大会を確保するための警備体制の強化など、人的にも費用的にも大変な苦労があるのは今も同じ。そういえば、踏切の横にあった跨線(こせん)橋を渡った記憶がかすかによみがえる。

移転先は、匂橋付近の桜川右岸の土手。対岸の現桜町地区は、土浦町が「土浦百年の構想」として1922年から進めた耕地整理事業が完成し、1925年に土浦町内に散在していた花街がこの地に三業指定地区として強制移転させられ、地区名を「栄町」とした。

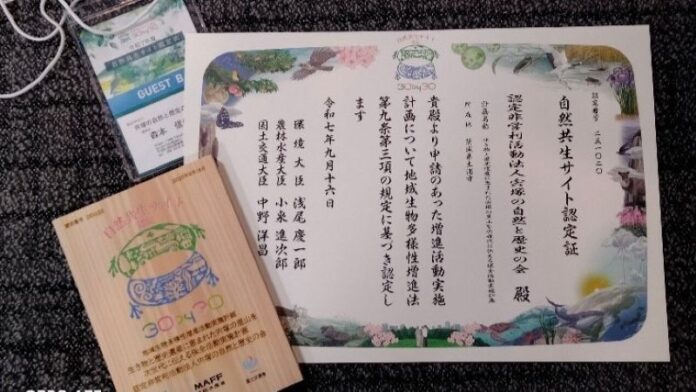

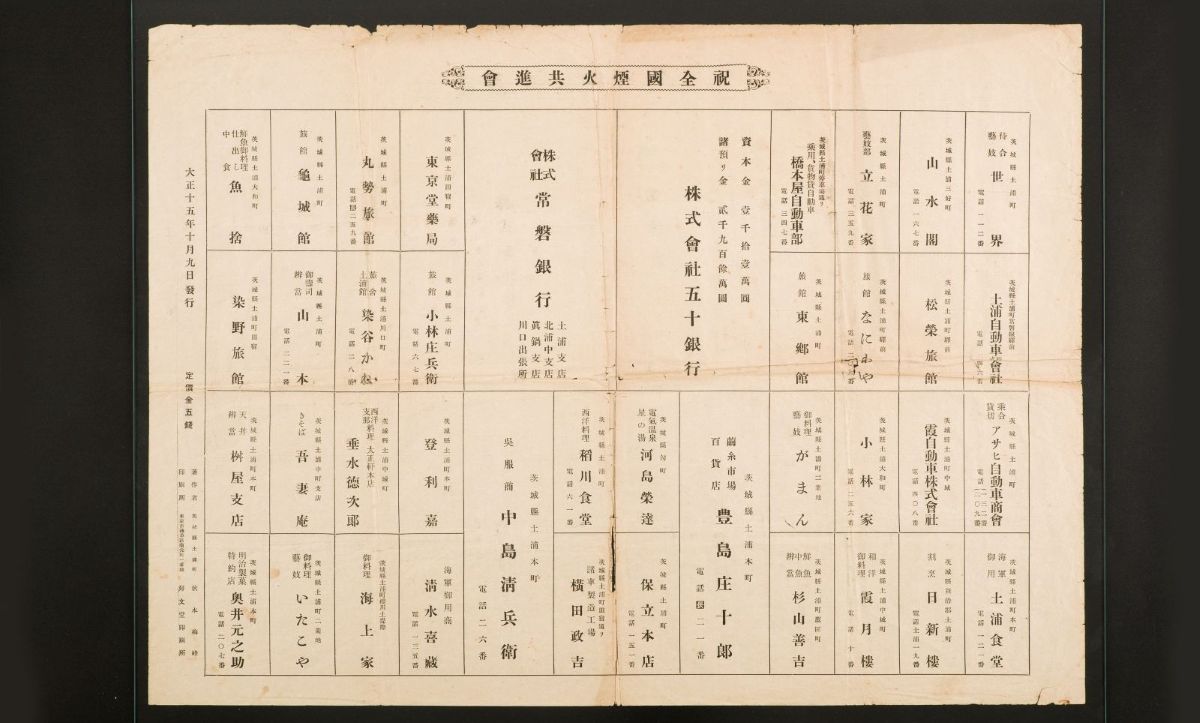

花火見物客はさらに増え、街の商店街はうるおったようだ。現在、土浦市立博物館で開催中のテーマ展「土浦の花火百年」(本サイト記事は10月12日掲載 )に展示中の第2回プログラムによれば、大会に共催した店舗は、飲食店や旅館が並んでいることからも、第2回移転説は信憑(しんぴょう)性が高いように思う。

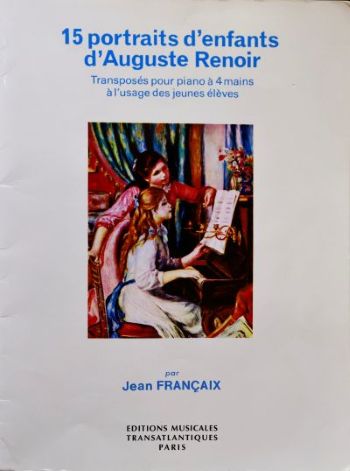

第2回大会プログラムの表(土浦市立博物館所蔵)

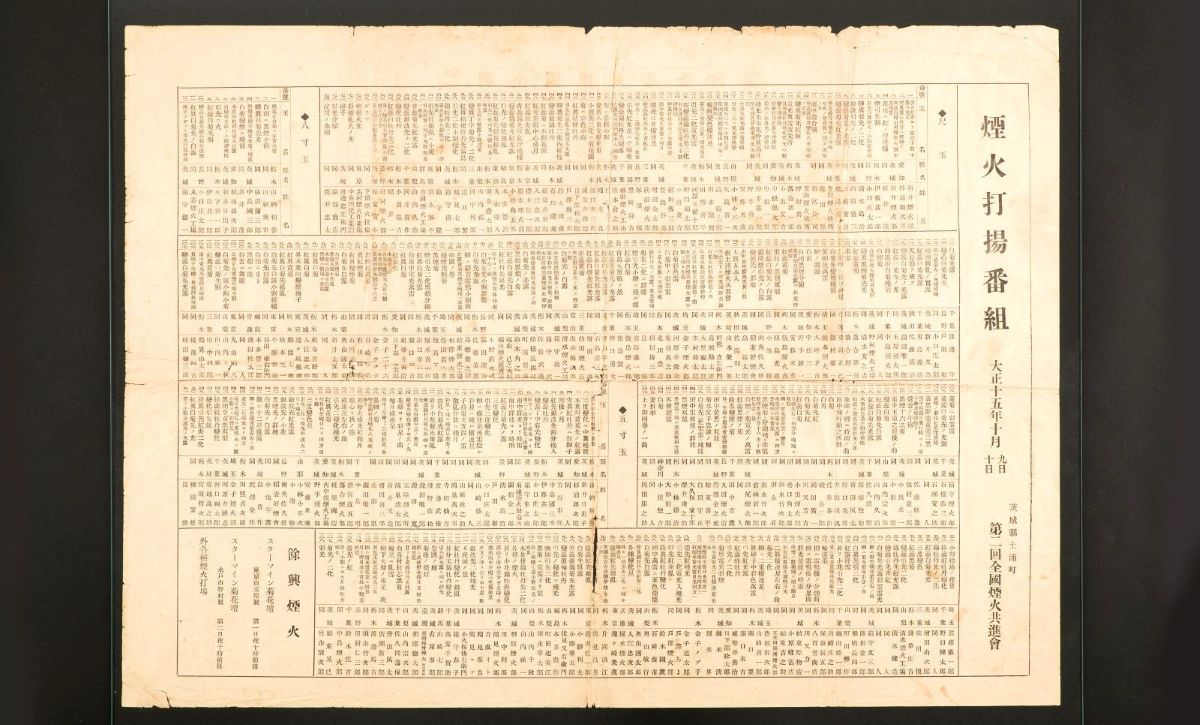

第2回大会プログラムの裏(土浦市立博物館所蔵)

会場の今後

その後、霞ケ浦湖畔に移ったが、安全対策を勘案し、1971年には現在地「桜川大曲」に移り、100年の半分以上をこの地で開催し、今日に至っている。残念ながら、現在地周辺の急激な環境変化を勘案すると、この地での永続性は考えにくい。土浦の花火200年に向け、会場のあり方を早期に方針を固めることが、今を生きる私たちの役割に違いない。

今大会の見どころ

今大会は、全国19都道県から57の煙火業者が一堂に会し、内閣総理大臣賞を目指し、匠(たくみ)の技を披露する。10号玉の部45作品、創造花火の部22作品、スターマインの部22作品の3部門で競技が行われ、各部門の優勝者には経済産業大臣賞などの権威ある賞が授与される。ちなみに、参加業者数57は国内の競技大会日本一を誇る。

スターマインの部

最近の傾向は、速射連発の「迫力系」と、しっとりゆったりの「芸術系」に2極化しており、全作品が音楽付き。0.03秒単位でコンピュータプログラムされた花火とのシンクロが見もの。精魂込めた、夜空を彩る400発余の光と音の傑作に没入しよう。

創造花火の部

前大会は、時差式花火の応用など、近年にない創造性豊かな作品が私たちを感動させてくれた。

田端煙火(静岡県)の「もぐらバトルロイヤル」は、夜空でモグラたたき? 北陸火工の「見てくれ!鍛え抜かれた俺の腹筋」は、今年も女性花火師のアイデアか? 前大会「しんちゃん」で優勝した北日本花火興業の「赤いキツネと緑のタヌキ」も、大いに気になる。今年の作品タイトルも、ワクワク感いっぱい。

10 号玉の部

前回よりも1作品増えた「五重芯」7作品に注目だろう。完璧な四重芯や三重芯も美しいが、匠の究極の技と言われる五重芯による優勝争いが繰り広げられることは必至。観客席のみなさんは動体視力の限界に挑戦しながら、夜空を凝視してほしい。

土浦花火づくし

競技開始から1時間後の午後6時30分、大会提供ワイドスターマイン「土浦花火づくし」の打ち上げ開始。幅500メートル、9カ所から4号、5号、8号玉を約7分間、2000発を打ち上げる。

このプログラムを楽しみに訪れる来場者が多いのはうれしいが、終わると帰りを急ぐ方が多いのはとても残念。後半の打ち上げは、昨年の大会の成績上位の煙火業者。余りにもったいなさ過ぎるので、どうか最後までご覧いただくことを切願する。

撮影減衰効果

大会を間近に控え、毎年、要らぬアドバイスを繰り返しているが、今回はスマホによる花火撮影について一言申し上げる。

感動して写真や動画に残したいと思うのはやまやま。一方、撮影することに集中するあまり、その瞬間の感動と記憶が薄れてしまうことは学術的に立証済。花火師によると、今夜打ち上げた花火と同じ花火を打ち上げることはできないとのこと。いわば一期一会の世界を、スマホの画面越しではなく、目視でしっかりと脳裏に焼き付けてほしい。

今年こそ、大会の無事開催を祈り、「ドーン ドーン ドーン!」。(花火鑑賞士、元土浦市副市長)

▼ラジオ特番&ネットで生中継: 会場に行けない方にはFMラジオやネットでのライブ配信がお薦め。土浦全国花火競技大会実行委員会YouTubeチャンネル