【池田充雄】第100回全国高校野球選手権茨城大会は最終日の25日、ノーブルホームスタジアム水戸(水戸市見川町)で常総学院と土浦日大による決勝戦が行われた。結果は土浦日大が打棒の冴えを生かし常総学院を6-1と圧倒。参加102校98チームの頂点に立ち、第100回大会を記念して新調された真新しい優勝旗を手にした。同校は8月5日から阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)で始まる本大会に、茨城代表として出場する。

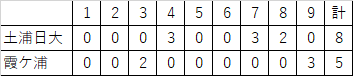

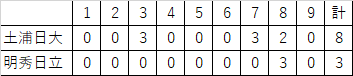

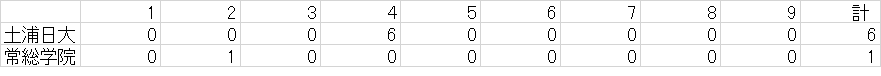

実力伯仲と思われた両校に、意外な明暗が分かれた。土浦日大が4回表に一挙6点の猛攻を仕掛け、試合を決めた。

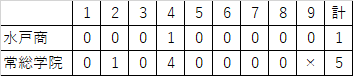

序盤はむしろ常総の方が優勢だった。2回裏にはこの日六番に入った二瓶那弥主将が中越えの三塁打。七番・手塚悠の内野安打で生還し1点先制。それに対し日大は2回表には1死一・三塁、3回表には1死満塁の得点機をつくるが、あと一打が出ない。

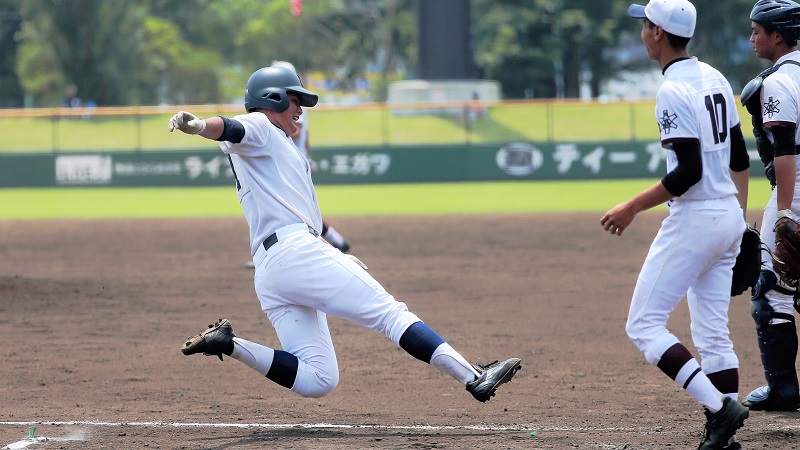

しかしここ数戦の日大は、試合の潮目を読むのが実にうまい。3回裏2死一・三塁のピンチを乗り切って流れを呼んだ。4回表1死から六番・井上莞嗣が右前打を放つと、敵失が2つ続いて満塁。ここで九番・石渡耀の中前打が出てまずは同点。「相手のスライダーに体が反応した。前の打席で詰まったのでバットを短く持ち、しっかり振って芯に当てた」と石渡。

続く一番・鈴木健太主将の右前打で2-1と逆転。「自分のミスから先制されたので取り返したかった。目の前で石渡が同点打を放ち、楽になって打席に入った。決して納得できる当たりではないが、チームに貢献できて何より」と鈴木。次の二番・木原琉位は左前へ2点適時打。その後も四球や暴投で2点が入り、常総にとっては悪夢のような展開となった。

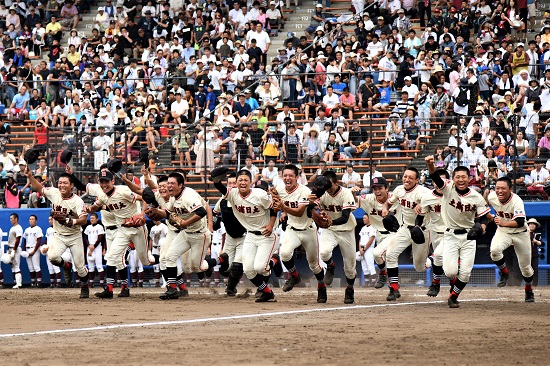

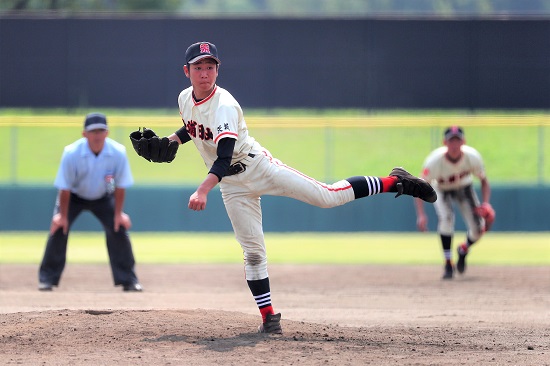

その後の常総は、投手を継いで日大の攻撃をかわし反撃の機会を待つが、尻上がりに調子を上げる日大の富田卓投手を崩せず。9回裏に2死から内野安打と死球で一・二塁とするが、代打・鈴木琉晟は内野ゴロに倒れゲームセット。マウンドの富田の下に歓喜の輪が広がった。

前日も奮闘した富田に先発を任せた理由を「本人の要望。一番を背負っている者の責任感が出た」と小菅勲監督。富田自身は「去年の甲子園はみんなに助けられて連れていってもらった。今年は自分がみんなを引っ張っていく。そのために体重アップや投げ方の研究にも励み、少しずつ形になってきた」と語る。

「去年は図らずも出た甲子園。だがその素晴らしい場所を体験して、もう一度行きたいと、選手たちが自主的に課題に取り組み始めた。ベンチでも何も言わなくても自分たちで考え、声をかけ合っている。それが今大会で実を結んだ」と小菅監督。きっと甲子園でも彼らは、自分たちの野球を楽しんでくるはずだ。

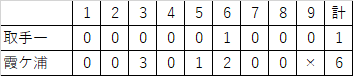

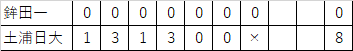

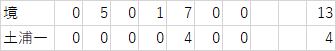

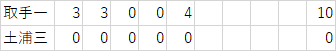

第100回全国高校野球選手権茨城大会 決勝(7月25日、ノーブルホームスタジアム水戸)

バッテリー

土浦日大:富田-小澤

常総学院:塙、谷田部、大木島、岡田、菊地竜-菊地壮、草部

長打

三塁打:二瓶(常総学院)

二塁打:井上(土浦日大)