黒澤さん夫妻の70年

「当時、2、3年ごとに必ずあったのが春の大霜や夏の干ばつ。苦しい生活にさらに追い打ちをかけるものでした。昔は本当に苦労しました」

長野県大日向(おおひなた)村出身の黒澤武宣さん(83)は、遠くを見つめながら語る。隣には、牛久市出身の妻 美津子さん(77)がいる。ブランド芝のつくば姫、つくば輝、つくば太郎、つくばグリーン等を生み出す日本一の芝産地つくば市。そこで長年、芝生産を支えてきた大穂地区に戦後、黒澤さんら同郷の14家族が入植した。大日向組合による開拓地だ。

陸軍西筑波飛行場跡地

「この滑走路のあたりにあるのが、私たちの家です」

旧西筑波飛行場の滑走路付近に現在の自宅と芝畑がある

旧西筑波飛行場の滑走路付近に現在の自宅と芝畑がある

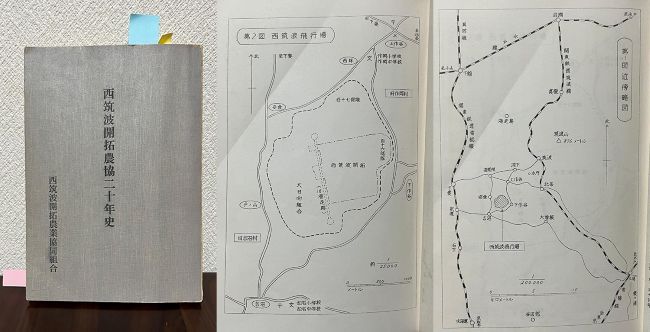

古い地図を指差しながら、黒澤さんが言う。黒澤さんが暮らすのは、つくば市西部にある西高野地区。下妻市に隣接する旧大穂町に位置し、筑波山を仰ぐ自宅の周囲には広い平地に黄緑色の芝畑が広がっている。ここは終戦期まであった旧陸軍による「西筑波飛行場内」の一角にある。「西筑波開拓農協二十年史」(西筑波開拓農業協同組合、中本信治編)によると西筑波飛行場は、旧作谷村(旧筑波町)と旧吉沼村(旧大穂町)にまたがる平地に1939年からつくられた約280ヘクタールの飛行場で、グライダー部隊である旧陸軍第116部隊と117部隊が駐屯していた。戦争末期になると、米軍による爆弾投下や機銃掃射を受け、戦後は一時、占領軍の管理下に置かれていた。

日本は戦後、直面する深刻な食糧不足の解消と、復員兵や引揚者の生活再建を目的に、旧軍用地や未墾地を農地として開墾し、食糧増産と失業対策を同時に進めた。1945年11月、緊急開拓事業実施要領が閣議決定され、約21万1000戸が全国の開拓地に入植した。茨城県には全国の4.2%にあたる262カ所が整備された。西筑波飛行場跡地もその一つだった。

緊急開拓事業の対象地区となった同飛行場への入植が始まったのは終戦翌年の1946年。県内を含む全国から復員者や引揚者らが集まった。黒澤さんがこの地に来たのは1953年だ。先に来ていた祖父を頼り、父と来た。10歳の時だった。50年ごろに同郷の大日向村から14家族が入植し、大日向組合を結成していたという。「西筑波開拓農協二十年史」によると、飛行場内を走る滑走路を中心に、東側に「西筑波開拓」が、西側に「大日向組合」の開拓地が広がっていた。

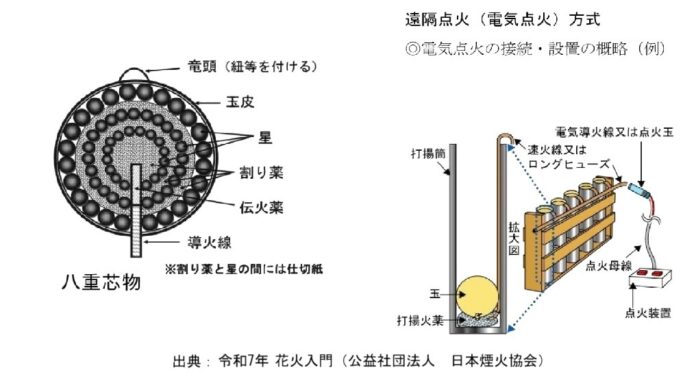

1961年に編纂された「西筑波開拓農業二十年史」(左)と掲載される西筑波飛行場地図(中央)、同飛行場近隣地図(右)

1961年に編纂された「西筑波開拓農業二十年史」(左)と掲載される西筑波飛行場地図(中央)、同飛行場近隣地図(右)

大日向村から大穂へ

「だだっ広いところだなぁ」。筑波山の麓に広がる平地に初めて立った時、小学5年生だった黒澤さんはあたりを見回しそう思った。故郷の旧大日向村は、長野県と群馬県の境にある山村で、現在は、佐久穂町大字大日向と呼ばれている。山間を流れる抜井川沿いに八つの集落が点在する細長い谷間の村だった。

「生活が厳しいところだった」という。戦前の大日向村住民は養蚕や炭焼きを営みながら、限られた農地で米や野菜を育てていた。1930年代の昭和恐慌の影響で生活は困窮した。生活難を背景に、1938年、村民の約半数が旧満州、現在の吉林省へ渡り、「満州大日向村」を築いた。国策として進められた満蒙開拓の、全国初となる「分村移民」で、国から模範事例と讃えられた。しかし終戦間際にソ連軍の侵攻を受けると、引き揚げまでの約1年間に400人余りが命を落としたとされる。約250人が帰国したものの、多くが満州へ渡る際に土地や家を処分しており村に留まれる者は少なく、再び新天地をめざすことになる。その先駆けとなったのが、1947年、65戸168人による軽井沢町への入植だった。その後、他の土地へも移住者が相次いだ。旧大穂町の「大日向組合」による開拓地もその一つだった。黒澤さんの親族には、満州からの引揚者はいなかった。

2、3年ごとに大霜と干ばつ

黒澤さんは、父親と、先に入植していた祖父に連れられ、2日をかけて大穂にきた。列車で土浦に着くとバスに乗り換え目的地近くの吉沼へ向かった。そこから徒歩で開拓地にたどり着いた。その日はちょうど、大穂が村から町に変わる日で、大勢が役場に集まり祝賀会が開かれていた。バスの車窓から見た活気あふれる風景を今もよく覚えている。

大穂へ来た祖父がくじ引きで割り当てられていたのは、滑走路跡の「砂利だらけ」の土地だった。鍬を振るえば砂利が現れ、作物はなかなか育たない。落花生、スイカ、サツマイモ、麦などを栽培したが、肥料や農薬は乏しく、2、3年ごとに訪れる春の大霜と夏の干ばつが苦しい暮らしに追い討ちをかけた。入植者たちは当初、旧飛行場の兵舎で生活していた。数年後、自力で家を建てたが、周囲に木々は少なく、「燃料はカヤの根を掘り起こして乾かしたものしかなかった」と黒澤さんが話す。

芝栽培が始まり暮らしが安定した

転機は1957年頃。東京から複数の園芸業者がコウライシバ(高麗芝)の種芝を持ち込み、農家に栽培を勧めたのだ。当時、戦災で芝の栽培地を失っていた都内の業者が、首都近郊に新たな栽培地を求めていた。第1次ゴルフブームが到来し、芝の需要が高まっていた時期であり、新たな栽培地として筑波山麓の平地に目をつけた。同時期に、隣接する南作谷の西筑波開拓でも芝栽培が始まった。

大日向組合開拓地に隣接する、南作谷地区の開拓地に立つ記念碑

大日向組合開拓地に隣接する、南作谷地区の開拓地に立つ記念碑

黒澤家は当時、大穂町内に支社を構えていた東京・浅草に本社がある「芝万」から種芝を仕入れ、栽培を始めた。周辺には以前から在来の「野芝」が自生しており、入植者らは農閑期の収入源として刈り取り、河川の土手や土木工事用として販売していた経験があった。芝には馴染みがあったのだ。

その後、年を追うごとに芝栽培は少しずつ拡大した。植え付けから管理までを農家が担い、切り取りは業者が行った。1957年頃の第1次ゴルフブーム、1969年頃の第2次ゴルフブームで需要は急増し、関東、東北への出荷ルートが整備され、入植者の暮らしは次第に安定していった。

子ども時代の記憶

入植者の子どもたちは吉沼小学校に通った。文化や習慣の違いから「よそ者」と見られ、集団登校や遊びの輪に入れないこともあったという。当時のことを聞くと、黒澤さんは「涙が出ちゃって、話せないですよ」とうつむいた。電気がきたのは黒澤さんが高校生になってから。それまでは、石油ランプを使っていた。ランプの掃除は、子供の仕事だったし、明かりもなくて「受験勉強どころじゃなかった」と振り返る。

1960年代半ば(昭和40)になると、地元との交流が増えた。地域の人々が協力し、映画上映や踊りの会、遠足などの行事が開拓地でも行われるようになった。

黒澤さんは高校卒業後、試験を経て大穂町役場に就職し、地域づくりに尽力してきた。妻の美津子さんと結婚したのは1970年だった。「仕事一筋、真面目な人」だったと美津子さんが当時の印象を話す。役場は家庭的な雰囲気だった。独身だった黒澤さんを心配した同僚が「黒さんにお嫁をもらう会」をつくっていた。

1987年、4町村合併でつくば市が誕生すると、黒澤さんはできたばかりの市で財政担当として奔走。「ないところに街をつくるという意味では、開拓と似てました。いろんな人の意見に気を遣いながら、無我夢中だった」と当時を振り返る。

過疎化に直面

2人の息子に恵まれて、黒澤さんは役所を定年まで勤め上げた。芝栽培は妻が支えてきた。変化の大きなつくば市で、かつて大日向組合に17軒あった芝農家は今では3軒にまで減少した。後継者不足や、野焼き禁止などの規制が産業を圧迫している。

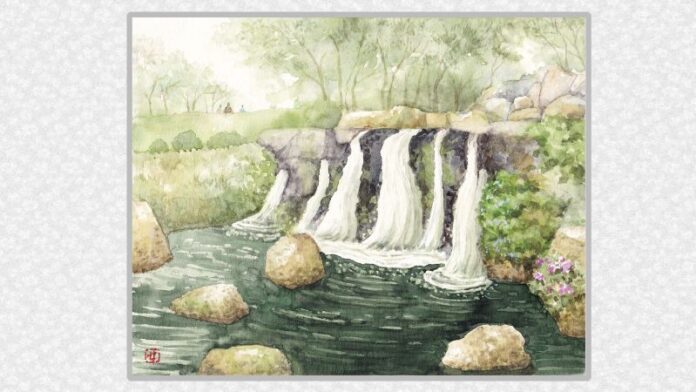

筑波山を望む平地に芝畑が広がる

筑波山を望む平地に芝畑が広がる

黒澤さんは「市の中心部が注目される一方で、外側にある多くの地域が過疎化に直面している。よくよくです。耕作放棄地も増えている。置いてかれちゃっている感じがしている」と、戦後70年以上を生きてきた開拓地で黒澤さんは話す。それでも「今でも芝を1町歩作っています」と美津子さんが胸を張る。「私も仕事一筋。百姓やって、子育てして。まだ農業やってます。芝もまだまだ。昔の、死に物狂いでやってきたのを守るっていうのかね。それも、だんだん終わっていっちゃうのかな、と思うこともあります。でも、一生懸命やってきた芝を守りたい気持ちでいます」と美津子さんが前を向く。(柴田大輔)