【戸田さつき】つくば市内で栽培されたブドウを使った2018年産の「つくばワイン」が今月18日、市内の地酒専門店スドウ酒店など3店で発売された。同市栗原にあるブドウ畑「つくばヴィンヤード」(高橋学代表)の「プティ・マンサン」「Kurihara(クリハラ、赤)」「Kurihara(白)」の3種だ。

高橋代表は14年からワイン作りを目指してブドウ栽培を開始している。現在は県内の醸造所に依頼してワイン造りをしているが、17年、同市がつくばワイン・フルーツ酒特区に認定されたことを受け、ワイナリー(醸造所)開設を目指している。

こうしたつくばでつくられたワインを「つくばワイン」として普及させたいと、市内の地酒専門店スドウ酒店の須藤利明社長が、販売流通システムの構築と認知度向上に取り組んでいる。須藤社長に話を聞いた。

-つくばワインにおける社長の役割は何ですか?

現在、高橋代表のヴィンヤード(ワイン用のブドウ畑)は免許の都合上、自分たちで販売することができません。そこで当店で酒類の卸免許を取得し、代理で卸を行えるようにしました。他に広告やパンフレットを作成し、認知度向上の取り組みをしています。

-つくばワインにはどんな特徴がありますか?

ワインは土地の気候や土壌を表現できます。高橋代表は産業技術総合研究所出身の研究者でつくばの土壌を研究してきました。その結果、国内でも栽培例の少ない品種「プティマンサン」の栽培を成功させました。いかにも「つくばらしい」と思います。今回発売されたワインは、さわやかな酸味と甘みのバランスがよく仕上がっています。高橋代表は一般的なテーブルワインをテーマにしていることもあり、手に取りやすい価格帯なのも喜ばれています。

また商業的に見ると、ワインはイベントに取り入れやすいのが特徴です。今、私の店では市内の日本酒の蔵を巡る酒蔵巡りツアーを開催していますが大変好評です。ヴィンヤードが今後ワイナリーになって、ワイン畑の見学ツアーやバーベキュー等の企画をすれば観光資源になるのではないかと考えています。特につくばは都心からのアクセスも良いので、魅力あるPRチャンスにもなるはず。

-他にどのような観光ができますか?

お酒は宿泊施設との企画もしやすく滞在時間が伸びることで経済効果への波及も期待できます。

-酒販売店の目から見てつくばワインの評判は?

とても好調。というのも、つくば市は商圏が広くこだわりがある商品を求める層が厚い。つくばヴィンヤードは昨年からワインの販売が始まり、今年で2年目。問い合わせも多いです。

-今後の展開は?

当店だけでなく、今後はつくば市内で手に取りやすいようにしたいと思います。昨年秋は、つくば市商工会観光部会の皆さんをヴィンヤードへ案内しました。すでに取引したいと言ってくれているお店もあるんですよ。

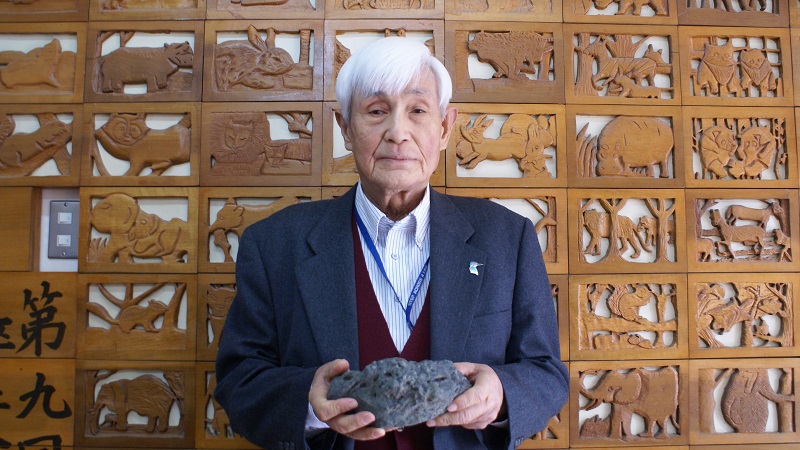

高橋学代表(左)から土壌について説明を受けるつくば市商工会観光部会のメンバー=昨年、つくば市栗原、つくばヴィンヤード

高橋学代表(左)から土壌について説明を受けるつくば市商工会観光部会のメンバー=昨年、つくば市栗原、つくばヴィンヤード

-一方で隣の牛久市では牛久シャトーの醸造所とレストランが閉鎖してしまいました。

日本最古のワイナリーが閉鎖と聞いて残念です。ワインを市民が手にし、飲みやすい仕組みを作る必要性を強く感じました。

-つくばワインは須藤社長にとって何ですか?

ズバリ夢ですね。つくばでワインを作って、ビジネスとして成り立つよう酒屋として売りやすい体制を整えてあげたい。そういうことがワイナリーを目指す人が増えていく基盤になっていくはず。そして、ワイナリーが増え、ワインを求めにつくばを訪れる人が増え、市民が誇れるような名物になるまで育てていきたいと思っています。

◆つくばヴィンヤードの18年産の販売量は「プティ・マンサン」422本、「Kurihara(赤)」975本、「Kurihara(白)」163本。3種いずれも720mlで1900円(税別)。市内には筑波山麓の同市沼田に「ビーズニーズヴィンヤーズ」(今村ことよ代表)もあり、18年産が近日中に入荷する予定。

◆現在の取り扱い店

地酒専門店 スドウ酒店

つくば市谷田部2985-2 電話029-836-0079

地酒本舗美酒堂 研究学園店

つくば市研究学園4-2-9 電話029-875-8479

地酒本舗美酒堂 イーアスつくば店

つくば市研究学園5-19 イーアスつくば 1階 電話029-893-2479