つくば市は28日、市役所本庁舎2階に勤務する職員1人が27日、新型コロナウイルスに感染していることが判明したと発表した。

職場に濃厚接触者がいることから、保健所の指導でPCR行政検査が実施される。

職員が勤務する部署は消毒作業を行い、通常通り業務を実施する。

つくば市は28日、市役所本庁舎2階に勤務する職員1人が27日、新型コロナウイルスに感染していることが判明したと発表した。

職場に濃厚接触者がいることから、保健所の指導でPCR行政検査が実施される。

職員が勤務する部署は消毒作業を行い、通常通り業務を実施する。

東京オリンピックを共に戦った筑波大生の「熱い夏」が終わった。事前合宿からスイス選手団のサポートに当たった学生スタッフたちだ。新型コロナの感染対策からソーシャルディスタンス以上の距離を保ちながら、選手とのコミュニケーションを取り続けた。スタッフの一人は「競技に出たい人、サポートをする人がいて初めて実現されたオリンピックであることを身をもって実感した」と振り返った。

筑波大学では7月14日から8月2日の約3週間、オリンピックに出場するスイス選手団の事前合宿のサポートをしてきた。受け入れた競技は、マウンテンバイク、柔道、陸上競技。指導者やトレーナー含めて約50人が筑波大学を訪れ、学生のサポートを受けながら、五輪本番前の最終調整を行った。

スイス柔道チームは、女子52キロ級と男子73キロ級の選手各1人と監督、トレーナー含め、計10人が7月に来日。当初は学生が練習相手を務める想定だったが、新型コロナ感染防止対策から「受け」と呼ばれる稽古相手も一緒に来日していた。大学武道館内の道場や学内ループ、中央体育館のトレーニングジムで汗を流した。

大学側のサポートスタッフは、オリンピック・パラリンピック推進室の職員を中心に学生を加えた計13人だった。7月14日から1週間にわたって、毎日5人ほどで交代しながらサポートを務めた。大学柔道部からは、石本結菜さん(19)とアマンダ・コスタ・ドレッザさん(29)ら3人がスタッフとして選ばれた。感染防止対策でスイス選手団とは常に2メートル以内には近づかず、必ずマスクを着用しなければならなかったが、最低限のコミュニケーションをとる必要から、ドイツ語や英語を話せるスタッフとして加わった。

柔道場には、柔道の父、嘉納治五郎の肖像が唱えた理念「精力善用」「自他共栄」の額と共に掲げられている。大学の前身である高等師範学校の校長で、アジアで初の国際オリンピック委員会委員も務めた。この理念がコロナ禍のサポートにも通じる心得になった。

主なサポートは、道場などの練習場所の消毒と掃除。柔道場ではスイスチームの使用前後に1時間ずつ掃除をした。選手団らが通行可能な道や使用可能なトイレなども限られていたため、道案内なども行った。

選手の飲み物は、基本的にホテルで用意されたものを持ってくるようにしていたが、足りない時などは選手からお金をもらいスタッフが武道館内の自販機に買い出しにいくこともあった。選手たちが飲むスポーツドリンクには好みがあり、一度に3本頼まれたこともあったそうだ。

選手団は毎日、スタッフはサポートの頻度によって毎日から週に1回、PCR検査を行っての事前合宿となった。石本さんによると、そのような厳重な感染対策を講じながらのサポートを受けた選手団の中には、「安心して練習できた一方で、もっと日本の人と交流したかった」ともらす選手もいたそうだ。

きめ細やかなサポートへの感謝の気持ちを表すかのように、選手らはスタッフに対して距離を保ちながらも気さくに話しかけてくれただけではなく、サインまで快くしてくれたそうだ。筑波大での柔道チームの最後の練習日には、道場で集合写真を撮り、スイス選手団からは大学での最終日に、スタッフ全員に傘がプレゼントされた。

アマンダさんは「スタッフに選ばれたときはうれしい反面、不安もあったが、柔道という同じスポーツを通してオリンピック選手やほかのスタッフと関わることができ、将来に活きるいい経験になった」と話した。(武田唯希)

31日までとしていた茨城県独自の非常事態宣言について、大井川和彦知事は27日、期間を国の緊急事態宣言期間に合わせて9月12日まで延長すると発表した。延長に伴って県立高校や特別支援学校などの県立学校は12日までリモート授業とする。

市町村の小中学校にも16日、すでにリモート授業を要請し、県内全市町村で準備をしているという。私立学校、大学にも9月12日まで、同様の対応を要請している。

10代の感染経路は現在、家庭内感染が78%で、夏休み中は学校での感染が減っていたが、登校が再開するとさらに感染が広がることが予想されるためだとした。

学校の部活動も9月12日まで全面的に禁止、県内大会は主催団体に延長または延期を要請し、体育祭や修学旅行も延期または中止を要請している。ただし進学指導や就職指導など在宅での指導が困難な場合は、学校が個別に対応する。

27日の県内の新規感染者数は328人で、伸び率は若干鈍化しているが、人数の増加傾向は続いているという。年代別では20代が25%、次いで30代と40代が各17%。デルタ株が猛威をふるう今回の第5波は1月の第3波と比べ20代の感染者の割合が1.3倍に増えているという。一方、県内の8割以上が2回のワクチン接種を済ませた60代以上は大きく減少している。

入院患者は現在、40代と50代が半数を占め、40代未満も増加傾向にある。

医療提供体制は、既存のコロナ患者受け入れ病院に不急の手術延期を要請したり、臨時の医療施設(野戦病院)を新設し病床を40床増やしたり、コロナ患者をまだ受け入れていない病院に受け入れを要請するなどし、9月中旬までに814床に増やすとした。コロナ患者をまだ受け入れてない県内48病院に対する、感染症法に基づく受け入れ要請は3病院が応じ14床が増える。

軽症や中等症でリスク患者には21日から宿泊療養施設で抗体カクテル療法(※メモ)を開始し、25日からは医療機関でも開始しているとした。

千葉県柏市で自宅療養していた妊婦が早産となり受け入れ病院が見つからず赤ちゃんが死亡した問題に対しては、新型コロナに感染した妊産婦を受け入れる病院を県内に9カ所指定し、保健所などによる入院調整が困難な場合は、周産期専門医が24時間365日電話相談に対応する。

県独自の非常事態宣言の延長に伴って、図書館や美術館などの県の施設も休館の期間を12日まで延長する。

※メモ【抗体カクテル療法】人工的に作られた2つの中和抗体を組み合わせた点滴薬(ロナプリーブ)を投与することで、新型コロナウイルスの細胞内への侵入を阻止して増殖を抑制し、重症化を防ぐ。海外の臨床試験では、入院や死亡のリスクを約70%減らす効果が確認されている。日本では7月19日に厚労省が特例承認した。

【コラム・佐々木哲美】ナラ枯れ被害木の対応は何とかなりましたが、次に問題となるのは、ナラ枯れ被害が比較的軽い経過観察木と新たにカシナガの削孔(さっこう)が発見された樹木の対応です。

経過観察の樹木のナラ枯れ対応には、クリアファイルのトラップが有効であると森林総研の升屋主任研究員から教えられ、実施することにしました。このトラップは、トランク・ウインドウ・トラップ(TWT)と呼ぶ静岡県で考案されたもので、市販のA4クリアファイルの1枚と1/4を使って作るため、非常に安価にでき、設置も簡単です。

さっそく、調査の希望者を募ったところ、会員の山口かなえさんが、子どもたちにも挑戦させたいと手を挙げてくれました。山口さんにTWTを100枚ほど作っていただきました。

6月初めに升屋主任研究員に来ていただき、大人5名、子ども10名でナラ枯れ対策のトラップを設置しました。子どもたちも活躍し、楽しく作業ができました。山口さんが、子どもたちにチャレンジさせたいと思ったのは、ナラ枯れ対策を通じて子どもたちが生態系を学ぶいい機会になると考えたからだそうです。

以後、毎週、トラップを子どもたちと巡視して、捕獲状況の確認と石けん水の補充を続けています。また、状況に応じてトラップを増やす、隣接した樹木にもトラップを設置するなどしています。

ナラ枯れの基礎知識を学ぶために、「ナラ枯れ学習会」を7月17日(土)に開催しました。升屋勇人さんを講師に「カシナガキクイムシによる樹木の枯損」と題して1時間半ほど話してもらい、その後、現地で説明していただきました。参加者は環境教育部会を中心に12名でした。環境部会は、9月に筑波大学生命環境系の学生30名ほどを受け入れますが、野外体験学習に「ナラ枯れ」をテーマに行いたいと考えています。学習会は大変有意義で好評でした。

学習会の最後に、升屋さんから「ナラ枯れ対策手法は確立されておらず、試行錯誤を繰り返している状況である。ただ、熱意をもって、やり方を考えながら取り組んだ地域は成功している。3年ほど頑張らなければ、効果は確認できない」と、継続して取り組む必要性をアドバイスされました。

今後、3年も継続するには、子どもたちに新たな目標を示してやること、地元の小学校や中学校の自然観察や自由研究の題材、高校生や大学生の研究課題として示し、関わるように働きかけていきます。被害木の被覆作業や伐採作業も比較的重労働なこと、資機材の購入費などもあることから、何らかの助成金をいただいての対応も考える必要があります。

対処方法は、火災と同じで初期消火が一番効果あり重要なことですが、ボランティアだけでは対応に厳しいものがあります。現実の問題として見えてくるのは、行政、研究機関、学校、市民などが連携して取り組むことがカギのような気がします。(宍塚の自然と歴史の会 副理事長)

茨城県知事選に合わせて、県議補選が27日告示され、土浦市区(欠員1)はいずれも新人で無所属の歯科医師、高橋直子氏(37)、元国会議員秘書、吉田直起氏(39)、牛久市在住で無職の赤須理世自(りよじ)氏(59)の3氏が立候補を届け出た。有権者数は11万7969人(26日現在)。

高橋氏はつくばリボン歯科院長。すべての子どもたちに明るい未来を残したいと、子育て支援や教育格差の是正、福祉の充実、地場産業の確立と中小企業の振興、TX土浦延伸などを訴えている。

吉田氏は国会議員秘書などを務めた。土浦の魅力を生かして、首都圏の受け皿として郊外住宅地として発展させ、自然と歴史を感じながら子育て世代がのびのび育める街にしたいなどと訴える。

投票は知事選と同日の9月5日、市内50カ所で行われ、即日開票される。(鈴木宏子、相澤冬樹)

高橋直子氏 歯科医師 37 無新

【公約】①教育格差の是正や食育・子ども食堂の充実など子供たちに明るい未来づくり②健康な歯8020運動の徹底など福祉の充実③TX土浦駅延伸

【略歴】土浦日大高校卒、日大歯学部卒、王子リボン歯科入社、現在つくばリボン歯科医院長。

吉田直起氏 会社役員 39 無新

【公約】①首都圏の受け皿として魅力あふれる街づくり②多様な家族形態に対応した子育て支援③だれもがわくわく参加できる地域コミュニティーづくり

【略歴】土浦日大高校卒、流通経済大流通情報学部卒、元長谷川大紋参院議員公設第一秘書。

赤須理世自氏 無職 59 無新

【高橋候補】午前10時から同市小岩田の「応援する会」事務所で出発式。無所属の高橋候補に対し、県議時代の安藤真理子市長が所属したいばらき自民党から9県議が駆け付けた。白田信夫議員会長は「安藤さんの後、党に不在になった女性議員を」とアピール。同市議会からは実父の島岡宏明氏が所属する郁政クラブの矢口清氏らが出席した。

高橋候補は「2児を設けて、これからは自分はわき役と決めたこともあったが、この先10年、20年先、愛する子どもたちに未来を託すために、今の子育て世代こそが政治に関心を持ち、声を上げていかなければならないと思った。コロナ禍や自然災害など大変な時代に立ち向かえるのは人間の力以外にない」とエネルギッシュな第一声。名前が同じマラソンランナーを意識したキャッチフレーズ「ともに走る」を掲げ、街頭に飛び出した。

【吉田候補】吉田氏は午前10時から同市並木の選挙事務所前で第一声。小幡政人・元国交省事務次官、木村敏文坂東市長らが応援に駆け付けた。父親の吉田博史市議に近い柳沢明市議は「吉田候補は3人の代議士に仕えた。県会議員は片手間にできる仕事ではない。即戦力か雰囲気か、二者択一の選挙」だなどと話した。

これを受けて吉田氏は「コロナ禍で未曾有のピンチ。そういう時だからこそ政治の力がすごく大事。4年前、大井川知事を応援し、大井川知事と一緒に、茨城のために一生懸命働きたいという思いで立候補した」などと話し「首都圏から人を呼び込めるよう企業誘致、多様化する家庭に対応した子育て支援など3つの柱を掲げ、地域コミュニティーの中を駆けずり回ってしっかりと皆さんの力になりたい」などと訴えた。

【訂正:27日午後6時】27日午後、赤須氏の届け出があり、追加、訂正しました。

【コラム・三浦一憲】前回(7月30日掲載)、工科高生の見学先4つを紹介しましたが、今回はその続きで、人気があった3カ所を紹介します。「お台場科学技術未来館~ビーナスフォート~東京国際フォーラム」、「クラッシックフレッシュコンサート」、「外国人宿舎二の宮ハウス工事現場」です。大手建築会社の現場見学は普通の人では不可能ですが、建築科生の見学要望はすんなりと通り、大会社も高校生には優しいのだと驚きました。

第8回 お台場科学技術未来館~ビーナスフォート~東京国際フォーラム このコースは、修学旅行のコースにもなっていますが、建築科の高校生が見学することはとても重要です。日本人の常識を超える建築を体験できるからです。アーティストとして建築家は職業建築士とは立ち位置が違うことを体験できたと思います。

第7回 クラッシックフレッシュコンサート クラッシックコンサートは、普通の高校生はまず行きません。だから、目の前で聞かせる、これが重要なのです。同年代の若者が高いレベルで音楽を奏でることを、工科高生に伝えたいと思い、学内音楽室でコンサートを開催しました。毎日過酷な練習をして、芸大などに合格できる演奏レベルになる―これから大学受験を迎えはる高校生に伝えられたでしょう。

第5・9・10回 外国人宿舎二の宮ハウス見学 二の宮ハウスはつくば市内に設けられた外国人研究者向けの宿舎です。3回の見学会では、センスのよい住宅を見てもらい、日本人がいかに味気ない部屋に住んでいるか、どうしておしゃれな住居に住めないのか、高校生なりに問題意識を持ってもらうことを期待しました。

一連の見学会を総括すると、全11回のいろいろな建築を何も知らない高校生に見せ、よい刺激を与えられたと思います。机上の理論だけでなく現場を見せ、感じさせることの重要性を再認識したプログラムでした。

高校生が何を感じたのか、アンケートを取らなかったのでよくは分かりません。でも、大学受験が終えた学生と母親が私のところにお礼のあいさつに来たとき、「あのプログラムのおかげで、建築の面白さに目覚め、建築科に合格しました。ありがとうございました」と言われ、つくば「工科高校サポートクラブ」の苦労が吹き飛びました。

こういったボランティア活動の最初の経験が、私の「まちかど音楽市場」につながっていくとは、この時は想像もしていませんでした。人生無駄になることはない。一喜一憂しないで目の前のことを解決していくことが未来につながる。まさに、塞翁が馬(さいおうがうま)です。(まちかど音楽市場代表)

筑波大学(つくば市天王台)で、新型コロナワクチンの職域接種が30日から始まる。現在接種の予約が始まっており、1回目の接種は同日から 9月22日まで、2回目は9月27日から10月20日まで予定される。接種会場は大学会館。学生、教職員、学内で日常的に業務を行う警備、清掃、派遣職員などが対象となる。接種は強制ではなく、あくまでも任意とされている。

職域接種は当初7月下旬の開始が予定されたが、ワクチン供給量の関係から、開始時期の後ろ倒しを余儀なくされていた。大学の担当者は「職域接種申請後に国が新規受付の停止を行い、ワクチン配分の見通しが立たなくなったことにより一時的に供給停止となったことが原因」と話す。

供給の後ろ倒しにより、当初学生に対して発表されていた開始時期も変更せざるを得ない状況となった。6月24日、大学は「7月の下旬」から職域接種を開始する予定だと発表。しかし、7月6日には「厚生労働省より8月9日の週以降」にワクチンの配給が遅れるとの通知があったとし、接種の開始時期を延期。7月30日には「8月23日の週以降」との見通しを示し、今月19日にようやく「8月30日から」と開始日時が確定したと発表した。

職域接種によるワクチンの接種人数について、大学担当者は「具体的な数字の提示は差し控える。厚生労働省には2万2000人で申請を行った。申請してからの間、65歳以下の地域接種が開始されるなど状況が変わった部分がある。そのため、当初の想定よりは少なくなる見込み」という。

ワクチンの配給量については「1回目の接種人数に応じて、2回目のワクチンが配送される仕組み。したがって、ワクチンの配給量は現時点では確定していない」と担当者。使用されるワクチンは「武田/モデルナ社製」で、ワクチン接種の打ち手は「当初の予定より本学内の医療従事者が担当する計画であり、変更はない」という。

接種の予約は大学が用意した特設のページで行われている。予約は23日に開始されたが、ページにアクセスが集中し機能しなくなることを避けるため、学群・研究科ごとに予約の開始時間が別々に設定されている形だ。

新型コロナは「第5波」で、つくば市でも感染者数が急増しており、筑波大では夏休み中にもかかわらず課外活動所属学生らのクラスター感染が確認されている。こうした状況を受け20日、同大は授業形態を原則としてオンライン授業に変更すると発表した。サークル活動についても活動可能な形態の基準を厳格化し、原則的な自粛を求めた。

接種について人間学群4年の女子学生は「明るいニュースだと感じた。自分自身も打つつもりではいる」と話す。人間学群の男子学生(23)は「授業は原則オンラインで行われているので、大学の近くに居る意味がない。現在はつくばから離れた場所で暮らしている。そもそも、大学の職域接種の利用はあまり考えていないし、打つつもりもない」と話している。(山口和紀)

9月5日投開票の知事選に合わせて、県議補選土浦市区(欠員1)が27日告示される。立候補を予定しているのは、いずれも新人で無所属の元国会議員秘書、吉田直起氏(39)と、歯科医師、高橋直子氏(37)の2氏。

ほかに牛久市の男性(59)が事前審査に出席している。有権者数は11万7986人(8月18日現在)

吉田氏は土浦日大高校卒、流通経済大流通情報学部を卒業後、長谷川大紋参院議員秘書などを務めた。父親は吉田博史市議。

土浦の魅力を生かして、首都圏の受け皿として郊外住宅地として発展させ、自然と歴史を感じながら子育て世代がのびのび育める街にしたいなどと訴えている。

高橋氏は土浦日大高校卒、日大歯学部を卒業後、王子リボン歯科に入社し、現在つくばリボン歯科院長。父親は島岡宏明市議。

すべての子どもたちに明るい未来を残したいと、子育て支援や教育格差の是正、福祉の充実、地場産業の確立と中小企業の振興、TX(つくばエクスプレス)土浦延伸などを訴える。

投票は9月5日、市内50カ所で行われ、即日開票される。(鈴木宏子)

【コラム・田口哲郎】

前略

なぜ小説『風立ちぬ』は、社会的小説ではないにもかかわらず、文学作品に社会性を求める人々の心を掴(つか)むのでしょうか。それはこの小説が人間の生だけではなく、死について深く考察しているからではないでしょうか。そして、「生きめやも」派と「生きねば」派の間には、生きる意志のみならず死へのスタンスについても、深い溝が存在します。

「生きねば」派が求めるものを先に探りましょう。高橋源一郎氏は小説の主人公の企てを次のように読みます。「サナトリウムで、患者たちは死んでゆくだけだ。だから、『私』は、記憶の中にある『節子』との幸福な瞬間を、『物語』の中に閉じこめようとし、そして失敗するのである」。そして節子の死後、主人公はふたたび閉じられた愛の舞台を訪れ、リルケの「レクイエム」に出会います。「私」は節子に対して、「レクイエム」の最後の数行を聞かせます。

「帰っていらっしゃるな。そうしてもしお前に我慢できたら、死者たちの間に死んでお出。死者にもたんと仕事はある。けれども私に助力はしておくれ、お前の気を散らさない程度で、屡々(しばしば)遠くのものが私に助力してくれるやうに――私の裡(うち)で」

「生きねば」派は、死者の仕事に強く反応するようです。アニメ「風立ちぬ」のラスト近く、結核の果てに亡くなる菜穂子は、生き残った二郎に、「あなた、生きて」とつぶやきます。そして、二郎はつぶやきを残して天に昇る菜穂子に「ありがとう」と言い、物語は終わります。

死者の仕事とは、生者を自分の死から解放すること。菜穂子はいわば、死者の象徴であり、彼女は二郎の妻でありながら、誰かの妻であり女であり、男であり、夫であり、兄であり、弟であり…あらゆる存在の本質を保持する誰かなのです。

遺(のこ)された者を死者の呪縛から解放してやることが死者の責務であるとし、高橋氏は戦死者に言及します。

「戦後文学」の主人公たちは「戦死者の代弁者であるべく義務づけられていた」のだが、「彼らの中に住み着いて、この国を告発する声の主は、ほんとうに存在したのだろうか。それは要するに、ただの『ことば』にすぎなかったのではないだろうか。『戦後文学』の担い手は、ほとんどが姿を消し、それと共に、彼らの中に住み着いていた者たちも、運命を同じくしたのである」と高橋氏は言い、戦死者の言葉は時とともに消えてしまったと嘆きます。

しかし、小説『風立ちぬ』のもたらした鎮魂歌は「ぼくたちの知っている『戦後文学』の語法とは異なったものだ。そして、それは、なぜかひどく新しく感じられる」と言います。つまり死者の真の思いを生き残った者たちに悟らせるのです。続きは次回。ごきげんよう。

草々(散歩好きの文明批評家)

つくば市が計画しているつくばセンタービル(つくば駅前)のリニューアル事業について、同市は、改修に向けた実施設計の入札を9月7日に実施する。

センタービルは、プリツカー賞を受賞した建築家、磯崎新さんが設計し、ポストモダン建築の代表作として世界的に評価されている。市の改修計画に対しては、市民団体から見直しを求める要望書が出され、専門家からも「大がかりな改修をしてしまうと登録文化財の資格すら手放すことになる」など懸念の声が出ている。

リニューアルに向けた実施設計の一般競争入札は、5日に市ホームページで告示された。開札は9月7日に実施する。予定価格は4742万円(消費税抜き)、設計書などの作成期間は来年3月まで。

エスカレーター2基を設置するなどのリニューアル計画のうち、センター広場北側(ホテル側)のエスカレーター1基とV字型階段の改修は、市議会の意見を受けて取り止める。(4月27日付 6月3日付 6月22日付)

一方、西側(クレオ側)のエスカレーターは当初の計画通り新設する。

リニューアル計画の主な内容は、ほかに▽現在の1階ノバホール小ホールや廊下、市民活動センターなどに市民活動総合センターや交流センター、市民窓口をつくる▽ノバホール西側の外階段の半分をスロープにして土浦学園線から車両が出入りできるようにする▽現在の吾妻交流センターの内装を解体するーなど。

これに対し市民団体「つくばセンター研究会」(冠木新市代表)は6月1日、つくば市が進めようとしている計画は文化財としての価値を失うことになるなどとして、エスカレーター2基いずれも設置を取り止めるよう要望していた。(6月1日付)

さらに同会が6月27日に開催したシンポジウムでは、筑波大学の鵜沢隆名誉教授が「つくばセンタービルの中央広場は主要な動線から孤立した、閉鎖的な屋外空間であることが広場の大きな特徴であり、広場に降りていくことを目的とした人でないと降りていかない広場なのだから(市が目的に掲げるにぎわい創出などは)エスカレーターを付ければ解決できる問題ではない」「磯崎さんの設計意図は、1階と2階で交わされる視線の交差、視線を介したある種の劇場広場のようなものとしてつくられた」「最も特筆すべき点はフォーラムと呼ばれる中央広場であると評価されている」など建築の特徴を話し、市のリニューアル計画に懸念を表明した。(6月27日付)

神奈川大学の六角美瑠教授はシンポジウムで「つくば市の計画書には、磯崎さんが中央広場を『にわ』と言ったから『シェアガーデンにしよう』と書いてあるが、取り違えている。磯崎さんがいう『にわ』の意味はコスモロジーとしてのセンターであり、ここにしか展開できないようなスケールのものごとを起こせよ、と磯崎さんは言っているだと思う」などと指摘し、疑問を投げ掛けていた。(鈴木宏子)

【コラム・古家晴美】今夏も猛暑に見舞われ、かつ新型コロナの緊急事態宣言が発せられ、外出もままならない。暑苦しく、行き場のないいら立たしさを感じている方々もいらっしゃるのではなかろうか。しかし、このような中で、キーンと冷えたお素麺(そうめん)を喉から流し込む瞬間の心地よさ。そのお伴が、本日のお題の庭の片隅でひっそりと出番を待っているミョウガだ。主役になる機会は少ないが、なくてはならない脇役だ。今回はミョウガを取り上げてみよう。

実は、3世紀の『魏志倭人伝』に、すでにその名が記されている。日本人と長い時間を共に過ごしてきた。

阿見町大室のHさんは、ミョウガを輪切りにして素麺、蕎麦(そば)、うどん、味噌汁の薬味や吸い口にする。また、子どものころから、家の竹山にできるミョウガを摘んできて、母が甘酢漬けにしていた。水洗いした後に、十分に水を切らないと、そこから傷んでしまう。竹山のミョウガは竹の根が張っているせいか、全然増えないが、その分、他家のミョウガよりも大きく育った。

ミョウガには、7月ごろに摘み取る早生で小ぶりの夏ミョウガと、9月に入ってから採れる中生・晩生の秋ミョウガがある。ミョウガの芽が出始めて、程よい大きさになったものから順番に摘んできて使うのは、夏から秋にかけての楽しみの一つだ。

また、繁殖力が非常に旺盛で、一度摘んでしまっても、4~5日するとすぐに次の芽が出て、肥料もいらない便利な香味野菜といえる。天ぷらや卵とじにして吸物の具、ぬか味噌漬け、粕漬け、味噌漬けにしたり、浅漬けにもみ込むこともある。その利用法は多岐にわたる。さらに、甘酢漬けにすれば1年間持つという優れものでもある。

古くは茎を乾燥させ、繊維から縄をない、草鞋(ぞうり)や下駄(げた)の緒に用いた。また、根茎から取った粉末は目薬となった。

落語に「茗荷宿(みょうがやど)」という話がある。神奈川宿につぶれそうになった宿があった。そこに珍しく客が来て、百両を預けて寝てしまい、宿主はそれが欲しさにたくさん食べると物忘れするというミョウガをいっぱい食べさせる。旅人が百両のことを忘れて出立するが、すぐに戻ってきて事なきを得て別れる。宿主の妻は「何か忘れたものはないか」と聞くと「そう、そう宿賃の払いを忘れていった」と言う落ちである。

子供のころにミョウガは食べさせてもらえなかったという記憶のある方もおられるだろう。どこぞの政治家は、ミョウガを食べ過ぎたのであろうか。(筑波学院大学教授)

【コラム・斉藤裕之】迎える60回目の誕生日。その前に毎年恒例のアレを飲みにいかなくてはならない。「胃カメラ」。大事な検査であることはわかっているが、かなり憂鬱(ゆううつ)。大のおっさんが、涙を流しながら背中をさすられるあの苦しさ。もしもこれで拷問されたら、すぐにギブだ。麻酔を使う方法を勧めてくれた友人もいたが、「麻酔を希望しますか?」という看護師さんの事前説明に、やせ我慢して「いいえ」と答えてしまった。

いよいよ検査当日。まずは喉の奥に薬を数分間ためながら思う。「これ効果あんのかなあ?」「胃カメラを開発した人は自分で何度も飲んだんだろうな?」

そして横になるとチューブが挿入される。「はーい、食道を通過しますからね」。ここが一番の難所。「オエッ」となって涙が一筋流れる。指示通り大きく呼吸を試みる。「あれ? 意外にいけるかも」。何がどう違ったのかはわからないが、これまでよりも大分楽な感じで検査を終えることができた。もしかしたら胃カメラとともにコツも飲み込めたかも?

病気とは無縁に生きてきたが、偶然ともいえるタイミングで数年前に見つかった腫瘍。運よく命拾いしたのも胃カメラのおかげ。それから、コロナの時代を予測し準備していたわけではないが、ちょうど2年前の誕生日に特に決意することなく酒をやめた。煙草もあっさりやめた。

一汁一菜。9時前には眠くなり、夜明けとともに起きる。朝、小さな絵を描き、この夏の午前中は草刈りに出かける「晴耕雨描」の生活。

さて次の週、担当の先生の問診。血液検査や画像を見ながら、「胃の方は問題ないですね」。ほっとひと安心。しかし油断はできない。

「斉藤さん、腎臓に石ができてますねえ」と言われて、カテーテル手術に臨んだのは2年前。頼む、CT画像に変なものが映っていなければいいが。すると先生、CTの画像を見ながら「さいとうさん…」「はい」「肋骨が折れてますが」「はい?」「思い当たることはあります?」「あっ!」

はいはい。このエッセイにも書いた通り、昨年、イルミネーションの設置作業中に脚立から落ちた際のあれ。豊かな?骨折経験から「多分やっちゃったな」と思いつつも、医者に行かずじまいだったのを思い出した。半年以上多経ってもわかるんだなあ、と感心していると、「それも2本」「え!」「くっついてますけどね」。

「では1年後に」。マスク越しの先生のあきれたような薄笑いを感じながら、マスク越しにほほ笑み返し。病院を出ると、途端に熱波が体を包む。さあ、頑張って草刈りに行くとしよう。(画家)

【コラム・先﨑千尋】私はこれまで、政府や東京都の五輪や一連のコロナ対応について、あまりにもバカバカしく、論評に値しないと考えてきた。しかし、コロナウイルスのまん延による医療崩壊という国難を見て、モノを書く1人として黙ってはいられない、黙認すれば、菅義偉総理や小池百合子東京都知事のやっていることを認めたことになる。そう考え、この際「お2人は国民のために1日も早く職を辞してください」と申し上げる。

今年のお盆はずっと雨。この辺りは大したことはないけれど、九州、中国、長野などでは河川の氾濫やがけ崩れなどの災害が発生し、死者も出ている。気象庁は危険な地域に避難を呼びかけ、市町村は避難所を設置している。高齢者や1人暮らしの人などには、消防団員や自治会長、隣近所の人が声をかけ、救助したり避難所に連れて行ったりする。自助だけでは自分の命を守れないから、共助、公助があるのだ。

コロナの場合はどうか。医療ひっ迫、医療崩壊、災害だと言う。コロナの陽性者が増え続け、病床が足りなくなり、入院基準を厳格化し、重症者以外の中等症、軽症者は入院させない、自宅療養だと言う。自分の命は自分で守れと言う。東京だけですでに入院待ちの人は3万人を超えている。家は病院ではない。自然災害と同じに、国民の命に直結している。

逆ではないか。自分で守れないから保健所に相談し、病院に行く。自助では自分の命は守れないから、共助、公助の方法、手段として行政や医療機関がある。それなのに、ベッドが足りないからお前は助けられないと言う。火事になっても、消防車が足りないから仕方がないと言っていいのか。コロナが災害だと言うなら、地震や大雨などの災害と同じではないか。コロナ患者にとっての避難所は病院なのだ。

こうした重大な決定を、政府は国会や諮問機関に諮らず、与党にすら相談なしに決めてしまったようだ。場当たり的な政府の対応について、ネットでは「コロナ敗戦」という言葉が飛び交っているとか。菅総理は無策、無反省を恥じることなく、ワクチン接種、3密を避ける、人流の抑制、不要不急の外出は自粛、とオウム返しのように言い続けている。ラムダ株にはワクチンはほぼ無効だという情報も伝えられているのに。

私は、国でも自治体でも企業でも、今進めていることが失敗したらどうするのか、最悪の場合はどうするのかを考えるのがトップの責務だと考えてきた。プランB 、プランCを用意するということだ。オリンピックを開けば、国民はそれに熱を上げ、支持率が上がるはずなどというチンケな人にはプランBなど持ちようもないだろうが。菅総理も小池知事もこの2年近く、権力とカネを持ちながら、一体何をしてきたというのだ。

私ならどうするか。すでに多くの人が提言していることだが、PCR検査を無償でできるだけ多くの人に実施する。軽症感染者を隔離する施設をつくる。オリンピックの選手村、ホテル、体育館などを活用すれば、新たにつくらなくとも済む。野戦病院だ。中等症、重症者向けの病院をつくる。スタッフを養成する。陽性者や雇用している事業主には現金、現物を給付する。やる気になればすぐにできることだ。菅総理はやる気がないので、できないと思うが。(元瓜連町長)

利用率が低いつくば市障害者福祉タクシー券を、バスや電車などの他の交通機関やガソリン代との選択制とし、障害者の社会参加の促進を考える市民フォーラムが21日、オンラインで開催された。障害者やその家族、支援者などからなる市民団体「障害×提案=住みよいつくばの会」が企画。会の主宰者、斉藤新吾さん(46)は「タクシー券の選択制を実現することが当面の目標だが、現状の課題を見つけ、市民が話し合い、行政と協力して解決していくことが住みよいつくばにつながっていくと期待している」と話す。

フォーラムには、障害者や支援者、市議会議員など17人が参加した。市民団体は昨年の市長選挙・市議会議員選挙で、立候補者にタクシー券の選択制を提案している。車いすでタクシーを利用するときの問題点として、「車いすのまま乗れる車両を保有するタクシー会社が少ない」「介護タクシーは2週間前でも予約が難しい」という意見が参加者から出され、車いす利用者にとってタクシー券は利用しづらい現状が確認された。

その上で、斉藤さんから参加者に、昨年の選挙後に市と話し合いを進めてきた経緯や、タクシー券の選択制を進めるうえで見えてきた課題が示された。例えば、タクシー券をバスや電車の運賃に充当する場合、障害者手帳の区分で割引が適用されたり、介助者の同伴の有無で障害者本人が支払う運賃が変わってくるが、その違いを給付額に反映させるかどうかが話し合われているという。また、タクシー券の代わりにICカードを給付すれば、タクシーだけでなくバスや電車にも使えるようになるが、コンビニ等で買い物まで出来てしまうため、精算方法をどうするかという問題もあるという。

参加者からは、「給付されたICカードの利用履歴を提出すれば、交通機関以外での利用は防げるのではないか」「タクシー券をバスや電車の運賃にも充当できるようになると、制度利用者が急増し、予算が足りなくなるのではとつくば市は心配しているようだが、重度障害者は介助者がいないと外出できない。タクシー券制度を変更するだけで、利用者が急増する可能性は低いのではないか」という意見が聞かれた。

市民団体では、10月2日に同様のテーマで第2回市民フォーラムをオンライン開催する予定。今回の参加者は車いす利用者やその家族に偏ってしまったが、次回は視覚・聴覚・知的障害など、多様な障害を持つ人からも意見を聞けるように、市内の障害者団体などに幅広く参加を呼びかける。

「今回、多くの人から意見を聞けて、また新しい視点を持てた。次回のフォーラムではどのような制度なら多くの人に利用しやすくなるか、具体的に考えるために、市担当課にも参加を呼びかけたい」という意見も聞かれた。

第2回フォーラムは午後1時から3時の開催。参加費無料。申し込みは氏名とメールアドレスを、メールcil-tsukuba@cronos.ocn.ne.jpまたはファクス029-859-0594に送る。手話通訳などの合理的配慮が必要な場合は、早めに連絡する。詳しくはhttps://www.facebook.com/sumiyoitsukubaまで。(川端舞)

【コラム・玉置晋】それにしても今年の夏も暑い日が多いですね。ウチには室内犬(べんぞうさん)がいるので、仕事で出かけても冷房つけっぱなしで電気代が怖い。僕が子供のころ(昭和末期)は、もっと過ごしやすかった。地球温暖化問題が我が家の家計を直撃しています。

温暖化といえば、工場、発電所、自動車…。直接的であれ間接的であれ、私たちが生活するために、多くの二酸化炭素が排出されています。ほかにも、地球温暖化を引き起こす気体であるメタンが、家畜のゲップだけでなく、永久凍土が溶けて、地下で凍結されていたものが大気に大量放出されると懸念されています。

これらの物質は、太陽からのエネルギーを吸収して赤外線を出す特性があります。赤外線は電気コタツで想像できると思いますが、空気を暖める効果があります。その熱は地上近くでは厚い大気に閉じ込められて、どんどん熱がこもる。僕らが暑い暑いと言っているのは、このためです。

このコラムでも何度か取り上げている「宇宙ゴミ問題」。宇宙ゴミは運用を終えた人工衛星や打ち上げロケット、それらが衝突した破片で構成されています。高度600キロ以上の宇宙ゴミの多くは、僕らが生きている間に自然に落ちてくるのは難しいです。一方で、高度600キロ以下は薄いながらも大気が存在するため、宇宙ゴミにブレーキをかけることから、数年~十数年で大気圏に落ち、その数を減らす作用があります。

なんと、地球温暖化が宇宙ゴミを増やしているというのです。高度が高くなると大気が薄くなるために、熱は宇宙空間に逃げていきます。熱がなくて温まらなければ、大気を構成する分子や原子の移動が鈍いので、地球の重力に負けて下に落ちます。国際宇宙ステーションが飛ぶ高度400キロくらいだと、2000年以降、大気密度が2割も減りました。

主な要因は、最近太陽活動が低調で、太陽からの紫外線量が減ったことによります。地球温暖化問題が、これに拍車をかけている可能性があります。大気密度が減ると、宇宙ゴミにかかる大気抵抗が減るために、大気圏に落ちて消滅するまで時間がかかることになります。地球温暖化問題が、宇宙ゴミを増やす原因になるというのです。(宇宙天気防災研究者)

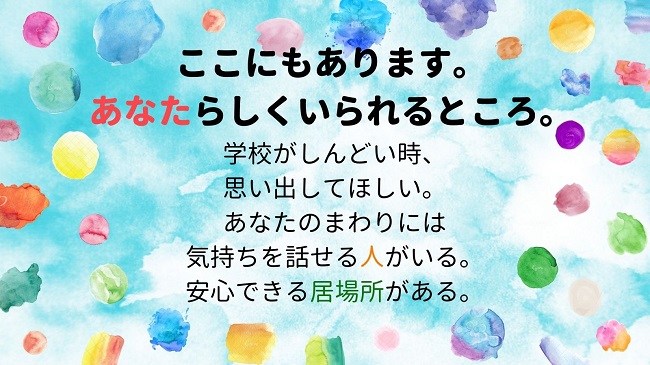

「学校に行きたくない」「死にたいと思うほど辛い」という気持ちを持つ子どもが、新学期を間近に控えるこの時期に増えるといわれている。学校に悩みを抱える子どもやその家族に向け、気持ちに寄り添うメッセージや、学校以外の居場所・相談先の情報をSNSで一斉発信するイベントが22日にオンラインで開催される。不登校の子どもを持つ親の会やフリースクール、支援活動をする個人など、県内を中心に活動する78の団体と、複数の個人が参加する「不登校・多様な学びネットワーク茨城」が企画した。

メッセージはハッシュタグで「#ここにもあります。あなたらしくいられるところ」「#不登校・多様な学びネットワーク茨城」とともに、ツイッターやフェイスブックなどのSNSで発信される。

「しんどい時は休憩していいんだよ」「今いる環境だけが全てではないよ」

辛さを抱える子どもにメッセージを伝えたいと話すのは、ネットワーク世話人で、不登校の子を持つ親の会「さなぎ 学校が苦手な子と親の会」(ひたちなか市)の共同代表を務める木村理恵さん(39)。

夏休みなどの長期休暇のあと、それまで抱えてきた悩みから学校に行けなくなる子どもは少なくないという。その時に、学校に行けない自分を責めてしまい、必要以上に自分を追い込む子どもたちがいる。

同じく世話人を務める、つくば市在住の石田佳織さん(42)はイベントを通じて「『学校に行きたくない』と思うことは悪いことじゃない」と伝えたい。そして「SOSを出せない子どもは多い。この時期が子どもたちにとって危ない時期だということを、周囲の大人たちと共有したい」と話す。

「不登校・多様な学びネットワーク」ができたのは昨年12月。石田さんが木村さんらに声を掛けた。不登校が社会問題になるなかで、子どもの受け皿となるフリースクールや居場所づくりの団体が資金面で苦労するのを見てきた。関係団体がネットワークでつながり行政に働き掛け、状況改善に動く他県の様子を見て、茨城でもできないかと考えた。つくば市の「フリースクールTSUKUBA学びの杜学園」代表の中谷稔さん(55)もネットワークに参加し、世話人を勤める。「多様な立場の人が繋がることで、より多面的な情報共有、個人では難しい活動の広がりが生まれる」と話す。

「オンラインイベントでは、不登校の子どもを持つ親にも(支援団体などの)情報を届けたい」と木村さんは考える。

「不登校を自分の責任と捉え、悩みを人に言えず孤立してしまう親がいる。同じ境遇の人と繋がり話を聞いてもらえると元気になれる。親が元気でいれば、いい影響を子どもにも与えることができる」。心のケアを必要とする親同士がつながる「親の会」の意義をこう話す。

子どもが、フリースクールなど学校以外の場所を頼ろうとする時、子どもだけで判断するのは難しい。子どもの選択肢を増やす意味でも大人の理解は欠かせない。今後はネットワークを通じて、参加する団体や個人だけでなく、地域や学校、行政と連携して、より網目を密にしてサポートから抜け落ちる親子が少なくなるようにしたい。

「ネットワークには色々な活動をしている人や団体がいる。年齢層も様々。多角的な情報が、1人でも多くの方に広く届けられたらと思っています」

相談先・居場所情報やネットワークについての問い合わせは、「不登校・多様な学びネットワーク茨城」のメールアドレス(futamanet.ibaraki@gmail.com)で今後も受け付ける。

不登校に関する情報サイトとして、「いばらき不登校・多様な学び育ち応援サイト(https://ibaraki-futoukou.net/index.html)」が開設された。「不登校・多様な学びネットワーク茨城」が「かさま不登校ネットワーク all-unique」と協働したもの。順次、情報を増やしていく予定。(柴田大輔)

【コラム・浅井和幸】人間の脳には臨界期というものがあるようです。「人間の能力には」と言ってもよいかもしれません。ネットで「脳の臨界期」を検索すると興味深い論文などがみられるので、ぜひ調べてみてください。面白いですよ。ま、ひねくれ者の皆さんは、プラスして「批判」の検索も楽しいです。

平たく言うと、〇〇歳までに習得しないと完全に習得できない能力というものがあり、その〇〇歳というのが臨界期というわけです。あらゆる音が絶対的なド、レ、ミ…に聞こえる絶対音感、語学の発音、バランス感覚などなどがあるようです。この理論を重んじると、早期に教育しなければ立派な大人になれない、といった教育論につながりやすいですね。

商売というものは、そこをうまくついて広告するものですね。「資格をとろう」なんて、気を付けてくださいね。

全てを否定するつもりはありませんが、私が否定的な文章を書いている理由の一つは、それが個人個人に合った教育からかけ離れてしまう危険性です。例えば、「ハイハイ歩き」よりも「つたい歩き」の方が人間として価値が高いと言って、「ハイハイ歩き」をさせないと、これで習得する大切な能力が得られない可能性があります。

成長には個人差があるのに、〇〇カ月で「つたい歩き」を習得しないと、まるで子育て失格だと自分を責めてしまう親御さんもいますね。

立派な勉強は実を結んだ?

もう一つは、そんなに完璧な能力を身に着けることが、多様性のある人生においてどこまで必要性かという疑問です。絶対音感はないけれど、素晴らしいミュージシャンは星の数ほどいます。幼児教育で英語を習わなかった英語教師や、海外で英語を使って活躍する研究者は、当たり前にいます。

運動能力にしても、日常生活やある親御さんが目指す子供の成長した生活の中で必要な運動能力は、世界有数の高い能力が必要でしょうか。そこまでの能力は必要ないことの方が多いですよね。

例えば、50歳で100メートル走や垂直飛びの成績がよいのは、元運動選手でしょうか、それ以外でしょうかと質問されたら、今、その運動を続けている人だというのが事実でしょう。ましてや、けがや病気のない健康の状態は、元スポーツ選手である方がけがで引退して、後遺症が残ってないでしょうか。

英語を話せないのは、テストや文法理論偏重の教育のせいだ、もっと早く素晴らしい教育を受け続けられれば、きっと英会話ができる人間が増える―。否定はしませんが、私だったら、英語を話せたらより立派な仕事ができるとか、素敵な女性とつき合えるという実例を感じられた方が、英会話を頑張っちゃうかもしれませんね。立派な数学や化学の勉強は、実を結びましたか?(精神保健福祉士)

つくば市は20日、市立学校教員1人が19日、新型コロナウイルスに感染していることが分かったと発表した。

教員が勤務する学校での濃厚接触者はいないという。

学校は夏休みのため臨時休校などの措置はないとしている。

任期満了に伴う知事選挙が19日に告示され、期日前投票が20日から始まった。コロナ禍の中、国の緊急事態宣言が出された中での選挙戦となる。

立候補しているのは、いずれも無所属で、2期目を目指す現職の大井川和彦氏(57)=自民、公明、国民民主推薦=と、新人で元茨城大学副学長の田中重博氏(74)=共産推薦=の2人。現職と新人の一騎打ちとなっている。感染拡大防止の観点から両陣営とも街頭演説を中止・縮小するとしており、動画配信などネットを駆使して政策を訴える。投票日は9月5日で、即日開票される。

20日、つくば市役所コミュニティ棟に設けられた期日前投票所には、入り口にアルコール消毒液が設置され、受付カウンターには飛沫(ひまつ)感染防止用の仕切り板が設置された。投票用紙記載台は、投票に来た有権者同士の間隔を空けた上で、定期的に消毒を実施する。記入に使う鉛筆も一人ひとり消毒し、感染防止対策を徹底する。

期日前投票に訪れた市内の女性(73)は「(感染を警戒し)本当は来るのが嫌だったけど(市役所に)用事があったのでついでに投票した」と話し、候補者に対しては「コロナ対策を頑張ってもらわないと人類滅亡になっちゃう。あとは住み良い環境を整備してほしい」と語った。

期日前投票所はつくば市内に計10カ所、土浦市内には計5カ所設けられている。

新型コロナウイルスに感染し、病院または宿泊・自宅療養を受けている有権者は、一定の要件を満たせば郵便で投票できる「特例郵便等投票制度」が設けられる。投票用紙一式を居住地の選挙管理委員会に請求することが必要。ただし投票締め切りは郵送の都合上、9月1日と設定されている。(崎山勝功)

◆大井川和彦氏の公式サイト http://k-oigawa.jp/

◆田中重博氏の公式サイト https://www.shigehirotanaka.net/

茨城地方最低賃金審議会(清山玲会長)は今年度の茨城県の最低賃金について、各種経済指標などを慎重に審議した結果、現行の時給額851円を28円引き上げ(引き上げ率3.29%)、879円にするよう下角圭司茨城労働局長に答申した。

引き上げ幅は過去最高で、異議申出に関わる調査審議などを経て、10月1日から適用される見通し。昨年度の引き上げ額は2円だったが、今年度は直近で見ても大幅アップとなる。

中央最低賃金審査会が引き上げ額の目安として示した全国加重平均28円(引き上げ率3.1%)と同額となる。28円は1978年に目安制度が始まって以来、最高額。

| 茨城県最低賃金の改定額 | |||

| 最低賃金改定額(円) | 対前年度引上率(%) | 対前年度引上額(円) | |

| 2017 | 796 | 3.24 | 25 |

| 2018 | 822 | 3.27 | 26 |

| 2019 | 849 | 3.28 | 27 |

| 2020 | 851 | 0.24 | 2 |

| 2021(答申) | 879 | 3.29 | 28 |

コロナ禍のさ中、宿泊、飲食、観光、交通運輸などの業界では、事業継続の危機や、人員削減などの喫緊の対応に迫られている業者も多い。

このため県内では、県経営者協会、県商工連合会、同商工会議所連合会、県中小企業団体中央会の経済4団体が、最低賃金引き上げに伴う県内企業への支援に関する緊急要望を、大井川和彦知事、下角茨城労働局長に提出した。

主な内容は▽103万円の所得控除額の引き上げ▽下請け価格の適正化▽最低賃金の発効時期の延期▽適正な人件費の商品価格への反映と県民への啓蒙▽県独自の助成策の創設など。

答申もこれを受けて、危機的状況にある小規模事業者等に与える影響を踏まえ、業務改善助成金など既存施設の拡充はもとより、新たな支援策と速やかな給付体制の構築を国に求め、茨城労働局に対しては各自治体と連携し、各種支援策を必要とする中小企業等へ制度の一層の利活用の促進を求める周知、啓発の徹底が盛り込まれた。(山崎実)

| 2020年度都道府県別最低賃金額 | ||

| 都道府県 | 最低賃金時間額(円) | |

| 1 | 東京 | 1,013 |

| 2 | 神奈川 | 1,012 |

| 3 | 大阪 | 964 |

| 4 | 埼玉 | 928 |

| 5 | 愛知 | 927 |

| 6 | 千葉 | 925 |

| 7 | 京都 | 909 |

| 8 | 兵庫 | 900 |

| 9 | 静岡 | 885 |

| 10 | 三重 | 874 |

| 11 | 広島 | 871 |

| 12 | 滋賀 | 868 |

| 13 | 北海道 | 861 |

| 14 | 栃木 | 854 |

| 15 | 岐阜 | 852 |

| 16 | 茨城 | 851 |

| 17 | 長野 | 849 |

| 17 | 富山 | 849 |

| 19 | 福岡 | 842 |

| 20 | 山梨 | 838 |

| 20 | 奈良 | 838 |

| 22 | 群馬 | 837 |

| 23 | 岡山 | 834 |

| 24 | 石川 | 833 |

| 25 | 和歌山 | 831 |

| 25 | 新潟 | 831 |

| 27 | 福井 | 830 |

| 28 | 山口 | 829 |

| 29 | 宮城 | 825 |

| 30 | 香川 | 820 |

| 31 | 福島 | 800 |

| 32 | 徳島 | 796 |

| 33 | 山形 | 793 |

| 33 | 愛媛 | 793 |

| 33 | 熊本 | 793 |

| 33 | 長崎 | 793 |

| 33 | 岩手 | 793 |

| 33 | 鹿児島 | 793 |

| 33 | 青森 | 793 |

| 33 | 宮崎 | 793 |

| 41 | 大分 | 792 |

| 41 | 島根 | 792 |

| 41 | 鳥取 | 792 |

| 41 | 高知 | 792 |

| 41 | 佐賀 | 792 |

| 41 | 秋田 | 792 |

| 41 | 沖縄 | 792 |