筑波大学ラグビー部などを強化支援する社会貢献団体「つくばスクラム」(廣瀬重之代表)=25年4月15日付 =が、部内に保管されてきた歴代の試合用ジャージを再利用し、応援グッズとしてクマのぬいぐるみを制作するプロジェクト「つくベア〜Future Blue〜(つくベア フューチャーブルー)」を開始した。

制作にあたるのは、同市竹園の就労継続支援A型事業所「CWらぼ つくば」。同事業所の林佑一郎さんは「スポーツと福祉のこういった形の連携は今までにない経験。ラグビーというスポーツの枠を拡張したところに、障害のある利用者の方々もプレーヤーの一人として参加していければ」と、「ラグビーの町つくば」で始まった新しい企画へ思いを込める。

1枚のジャージから、約22cmのぬいぐるみが2体作成でき、試合会場などで取り扱う。一体あたり税込4500円。

ジャージを再利用するため、一体ごとに表情が異なる

闘いの証を縫い込む 「こことここを見てください」。そう言って、手にしたクマのぬいぐるみを示すのは「CWらぼ つくば」で利用者に縫製を指導する職員の柏木ひとみさんだ。擦れた傷と薄い緑色のシミが残る生地を指さしながらこう語る。「普通はこういった生地は製品には使いませんよね。でもここでは『ダメ』じゃない。ここに物語がある」

同事業所では、障害や病気のある人たちによる伝統工芸「こぎん刺し」を施した雑貨を製作し、製品は、市内の雑貨店や都内の百貨店などで販売されている。

利用者に制作方法を説明する柏木ひとみさん(右)=つくば市竹園、 CWらぼつくば

今回のぬいぐるみの素材となるのは、同市筑波大ラグビー部が保管してきた公式戦用に使われてきた歴代ユニフォーム。節目ごとに新調したりモデルチェンジを重ねながら使われてきたもので、部員にとっては誇りの象徴でもある。簡単に処分できず、少なくとも数十年前から倉庫で大切に保管されてきた。

「つくばスクラム」は2023年に発足。ラグビー部員主体で活動し、ラグビーを通じて地域とのつながりを広げたいという思いから、眠っていたユニフォームの再活用を模索していた。市に相談したところ、紹介されたのが市内で民芸品制作や販売を通じて障害のある人たちの社会復帰を支援する「CWらぼ つくば」だった。

世界に一つだけ 服飾学校で学んだという柏木さんは「生地のシミや傷を見ていると、トライしてついた芝生や土の跡なのかな、と背景を想像できる。汚れは決してダメなものではないんです」と話す。

「ジャージに残るシミや傷を生かして製作する」と柏木さんはいう

ラグビージャージは特殊な素材だ。部位によって伸縮性が大きく異なる。「ここはすごく伸びるけど、ここは全く伸びない。引っ張られても切れないようにできている。通常ぬいぐるみには使わない素材だが、逆にそこを活かしたい」と言う。

特性の異なる生地を縫い合わせるために、複数の糸を使い分ける。縫製時には紙を挟んで伸びを抑えるなど工夫を重ねる。立体感を出すためにダーツを入れるなど、洋裁の専門知識も活かされている。背番号や色の切り替え部分をどこに使うか考える。1体ずつ表情が異なる「世界に一つだけのぬいぐるみ」だ。

制作に携わる利用者からは「難しさもあるが、やりがいを感じている」「選手が残した闘いの証。完成させると本当にうれしい」と声が上がる。

同事業所でサービス管理責任者を務める林さんは「学生に私たちの活動を知ってもらうチャンスはなかなかない。すごくいい機会だと思った」と、つくばスクラムからユニフォーム再活用の相談を受けた当時を振り返る。

個性尊重し合うラグビー精神 つくばスクラムでスポンサーなど企業とのやり取りを担っているのが、ラグビー部2年の田島汰一さんだ。スクラムハーフとして、試合では攻撃の起点を担う。「ジャージには、誇りを持って戦った先輩たちの証が残っている。その特性を失わずに活かしてもらえたのは、本当に意味があると思った」と話す。公式戦に出られるのは23人。部員約60人のうち、半数近くは憧れの公式戦用ユニフォームである「ファーストジャージ」を着られずに卒業する。だからこそ、そのジャージには特別な思いが込められると話す。

田島さんは、ラグビーの魅力を「能力の違いを超えて、それぞれの個性を尊重し合うところ」だと話す。地域貢献活動については、「日本一になるためにもグランド内外でしっかりと活動しないといけないと思っている。つくばにはラグビーの大きなコミュニティがある。筑波大はその柱として活動していく使命がある。地域の方々に私たちの活動を見てもらい、共感してくれる仲間が増えたり、応援してくれる方々が増えることで、より高みへと目指したい」とし、「この活動が、ラグビーを知ってもらうきっかけになれば」と想いを込める。

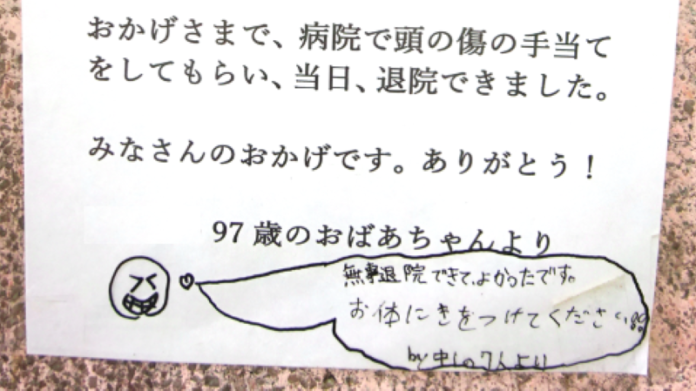

ぬいぐるみのお披露目は、12月に秩父宮競技場で行われた全国大学ラグビーフットボール選手権大会準々決勝。試合会場で取り扱った10体は、設置直後に完売した。今後も試合会場などで取り扱っていくという。会場に立ち会った同大1年でマネージャーの西村柊さんは、「『また作ってほしい』という声がたくさんあった」と振り返る。西村さんは、「仲間として助け合うのがラグビー。見てる側の感情に訴えかけられるし、人間っていいなぁって思える」とし、「ぬいぐるみを通じて色々な人がつながり、手にした人たちが『私もつくばファミリーの一員』だと感じてもらえたらうれしいです」と笑顔を浮かべる。(柴田大輔)

➡就労継続支援A型は、利用者と雇用契約を結び、従業員として働いてもらう福祉サービス。「CWらぼ つくば」の利用者は身体障害、軽度の知的障害のほか、うつ病などの中途障害者も多い。